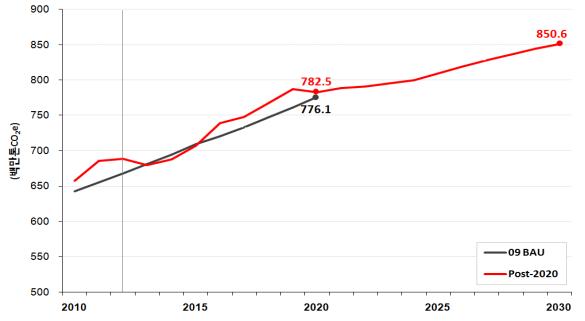

정부가 2020년 이후 신 기후체제인 ‘포스트(Post)2020’에 대비해 2030년까지 온실가스 배출전망치(BAU) 대비 약 15~30%를 줄이는 4가지의 목표 시나리오를 내놨다. 2030년 BAU는 8억5060만톤으로 확정했다.

정부는 공청회 등 사회적 공론화 절차 거쳐 감축목표를 확정할 계획이다. 이를 토대로 2020년 이후 온실가스 감축목표와 이행방안을 담은 ‘자발적 기여 공약(INDC)’을 마련해 이달 말까지 유엔기후변화협약(UNFCCC)에 제출하게 된다.

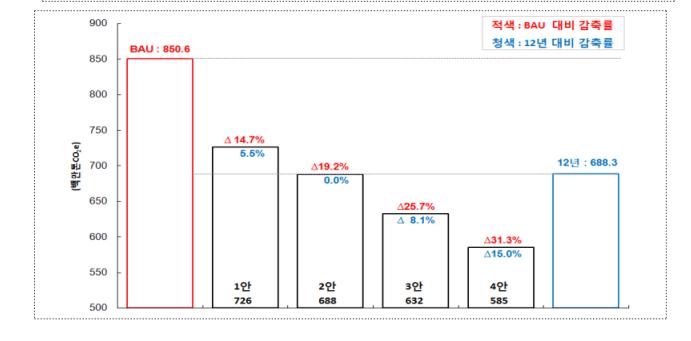

국무조정실, 기획재정부, 외교부, 산업통상자원부, 환경부 등 관계부처는 11일 2030년 BAU를 기준으로 각각 14.7%(1안) 19.2%(2안) 25.7%(3안) 31.3%(4안)를 감축하는 4개의 시나리오를 마련했다고 밝혔다.

앞서 정부는 2030년 온실가스 감축목표를 설정하기 위해 작년 5월부터 온실가스종합정보센터, 에너지경제연구원, 산업연구원 등 15개 전문기관을 중심으로 ‘포스트2020 공동작업반’을 구성, 분석작업을 진행해 왔다.

우선 경제성장률, 유가, 산업구조 등 주요 경제변수를 고려해 BAU를 산정한 결과, 2030년 8억5060만톤의 이산화탄소를 배출할 것으로 분석됐다. 이 중 에너지 부문이 86.9%, 산업공정ㆍ폐기물ㆍ농축산 등 비에너지 부문이 13.1%를 차지할 것으로 예상된다.

2020년 배출전망치는 7억8250만톤으로, 지난 2009년 이명박 정부가 전망한 7억7610만톤 보다 0.8% 소폭 상승한 수치다.

정부는 이러한 배출전망 결과를 기반으로, 우리의 감축여력과 GDP 등 거시경제에 미치는 효과, 국제적 요구수준 등을 종합적으로 감안해 4개 감축목표 시나리오를 짰다.

정부가 제시한 1안은 현재 시행·계획 중인 온실가스 감축정책을 강화하고 비용효과적인 저감기술을 반영해 BAU 대비 14.7% 감축한다는 것이다. BAU 대비 19.2%를 감축하는 2안은 1안의 감축수단에 석탄화력 축소, 건물ㆍ공장 에너지관리시스템 도입, 자동차 평균연비제도 등의 감축수단이 추가됐다. 3안은 여기에 원자력 비중 확대, CCS(이산화탄소 포장 및 저장기술) 도입ㆍ상용화, 그린카 보급 등을 통해 BAU 대비 25.7% 감축하는 것이다. 2안과 3안에는 적잖은 재정지원과 비용부담이 수반될 전망이다.

마지막으로 BAU 대비 31.3% 감축목표를 세운 4안은 국민적 동의에 기초한 원전비중 추가 확대, CCS 추가 확대, 석탄의 LNG(액화천연가스) 전환 등 도입 가능한 모든 감축 수단이 포함됐다. 1안으로 결정되면 2030년 한국의 온실가스 배출량은 7억2600만톤까지 허용되고, 2안과 3안은 6억8800만톤과 6억3200만톤, 4안이면 5억8500만톤으로 제한된다.

올해 말 프랑스 파리에서 출범하는 ‘신 기후 체제’인 ‘포스트 2020’을 앞두고 한국을 포함한 주요국들은 올 9월까지 UN 기후변화협약 사무국에 INDC를 제출해야 한다. 우리나라는 오는 12일 공청회 등을 열어 각계 의견을 수렴한 뒤 최종 INDC안을 마련해 제출 시한보다 석달 앞당겨 이달말까지 유엔에 제출할 예정이다.

2009년 이명박 정부는 2020년까지 국가 온실가스 배출량을 BAU(7억7610만톤) 대비 30% 감축하겠다고 국제사회에 약속했다. 이를 기반으로 지난해 1월 정부가 발표한 ‘국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 로드맵’에 따르면 목표를 달성할 경우 5억4300만톤을 배출하게 된다.

이번에 정부가 제시한 4가지 시나리오 중 가장 높은 감축률인 4안으로 확정되더라도 5억8500만톤을 배출해 2020년 목표치보다도 낮아지게 된다. 결국 현 정부는 녹색성장을 중점 추진했던 이명박 정부 때 제출한 ‘30% 감축안’보다는 낮은 수준의 감축안을 선택하게 되는 셈이다.

일각에서는 정부가 온실가스 배출전망치와 감축 목표를 낮춰달라는 산업계의 요구에 최대한 발맞춰 1안이나 2안을 선택할 가능성이 높다는 관측까지 나오고 있다. 산업계는 그동안 30% 감축목표를 유지할 경우 제조원가와 제품가격 상승으로 국내 제조업의 생산성을 떨어뜨리고 해외로의 생산 이전을 가속화할 것이라고 주장해왔다.

하지만 산업계의 불만은 완전히 해소되기는 어려워보인다. 목표치를 설정하는 것 자체가 또다른 규제라는 시각이 남아 있어서다. 더욱이 대표적인 온실가스 감축기술인 이산화탄소 포집 및 저장기술은 여전히 상용화 시기가 불투명하며, 저탄소 에너지원 확대도 현실화되지 못하고 있는 상황이다.

![명절에 선물 받은 건강기능식품, 약과 함께 먹어도 될까? [e건강~쏙]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2297575.jpg)

!["중동 지정학적 위험 고조로 불확실성 확대⋯1450원대 등락" [환율전망]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2292592.jpg)

![전두환과 평행이론...윤석열 '내란죄 무기징역' 의미는? [인포그래픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2297723.jpg)

![매물 부족 심화…'전세 구합니다' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2297797.jpg)