기사를 빨리, 많이 써야 하는 기자들의 글씨는 거의 난필이었다. 원고지를 줘 봐야 아무 소용없는 사람도 있었다. 좁고 작은 울타리에 갇히기 싫어서 그런지 그는 아예 칸을 무시하고 기사를 썼다.

주효민 주필 같은 분의 글씨는 ‘백로난비형(白鷺亂飛形)’이라고 했다. 글씨마다 어지럽게 춤을 추어 도저히 알아볼 수가 없었다. 활자를 뽑아 조판을 하던 시절에는 그분의 글만 전담하는 문선공(文選工)이 따로 있었다. “이 회사에서는 글씨를 못 써야 출세한다”는 말이 있을 만큼 간부진 중에 악필이 많았다.

소설가 최인호도 유명한 악필이었다. 신문 연재를 시작하면 교정부부터 찾아가 잘 부탁한다고 인사하곤 했다. 나에게 보낸 책의 친필서명은 아무리 봐도 ‘임철순 님’이 아니라 ‘임철순 놈’이었다. 그래서 뭐라고 했더니 다음에는 ‘임철순 놈이 아닌 님에게’라고 써준 기억이 난다.

1990년대 들어 컴퓨터를 이용해 신문을 제작하기 시작한 뒤부터는 육필이 사라지고, 누가 어떻게 글씨를 쓰는지도 알 수 없게 돼 버렸다. 그로부터 20년이 지난 지금은 더 말할 것도 없다.

그러니 30년 이상 어머니와 손편지를 주고받고 있는 배국남씨(이투데이 논설위원 겸 대중문화 전문기자)와 같은 사람이 놀라울 수밖에 없다. 그 긴 세월에 어머니는 이미 구순이 되고 아들도 초로의 나이에 접어들었지만, 손편지에 실려 오가는 모자의 정은 갈수록 더 도타워지고 있다.

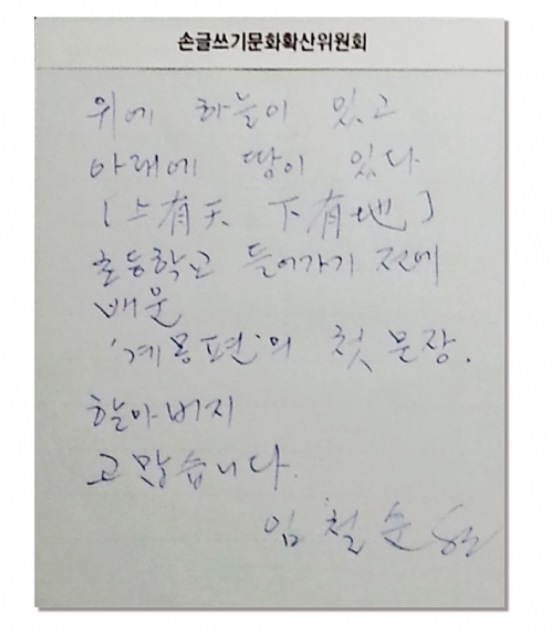

심사를 하면서 손글씨에 대한 응모자들의 낯섦과 두려움을 먼저 읽을 수 있었다. 자연스럽게 글씨를 쓰는 게 어려운 일이라는 것도 알게 됐다. 나는 자연스럽고 메시지가 좋은 글씨를 뽑았다. 심사위원들도 한 편씩 손글씨를 써 내게 한 덕분에 ‘언론인의 작품’(사진)이 전시되는 영광을 얻게 됐다.

그런데 요즘 블로그 이웃들을 중심으로 ‘왼손글씨 릴레이’가 벌어지고 있다. ‘행운의 편지’처럼 다른 사람에게 순서를 넘기는 식이다. 왜 이런 걸을 할까? 왼손잡이들의 고통을 알아보려고? 아니면 재미로? 오른손을 다쳐 못 쓰게 될 때를 대비해서?

평소에 잘 쓰지 않는 손으로 그려낸 글씨는 삐뚤빼뚤 어지럽고 행간도 맞지 않는다. 왼손잡이라면 오른손글씨를 써야 하겠지만 대체로 왼손잡이들은 오른손잡이들보다 두 손을 다 쓰는 데 능숙하다. 나도 일상생활에서 왼손을 쓰는 경우가 딱 한 가지 있는데(공개 불가), 왼손으로 글씨를 써 보니 역시 어려웠다.

지금은 육필이라는 말이 생소하고 손글씨가 더 알기 쉬운 시대다. 손글씨든 왼손글씨든 직접 쓰는 글씨의 중요성을 잘 알면 좋겠다.

![올림픽이 너무 조용해요 [2026 동계올림픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2294154.jpg)

![직장인 설 상여금, 10명 중 4명은 받는다 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2294169.jpg)

!["엔비디아가 골목길 입구까지 쫓아왔다?" 자율주행 사이다 팩트 체크 [찐코노미] #테슬라](https://i.ytimg.com/vi/tIWc3d9GgOE/mqdefault.jpg)

![국내서 키운 금융 역량, 세계로⋯현대캐피탈의 글로벌 확장 전략 [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2294281.jpg)

![[내일 날씨] 미세먼지 ‘나쁨’ 주의⋯전국 곳곳 오전 눈·비](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2294329.jpg)

![결혼 후 더 불행해지는 사람들의 공통점 [읽다 보니, 경제]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2293988.jpg)

![직장인 설 상여금, 10명 중 4명은 받는다 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2294169.jpg)

![김택우 의사협회장, 의대 정원 증원 관련 긴급 브리핑 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2294312.jpg)