오늘(27일)은 저축의 날입니다. 국민의 저축 정신을 앙양하고, 보험ㆍ증권 산업을 증진하기 위해 지난 1964년 제정됐습니다. ‘가난탈출’을 지상과업으로 삼았던 박정희 전 대통령이 직접 만들었다고 합니다.

당시 저축왕에게는 대통령이 직접 훈장을 달아줬고요. 저녁 뉴스에는 신문 팔아 집 사는 자수성가 미담이 소개됐습니다. 100환짜리 지폐에는 저축통장을 흐뭇하게 바라보는 모자의 모습을 새겨 넣기도 했죠. 국민적 관심사가 얼마나 대단했는지 짐작이 갑니다.

이에 1988년 우리나라 가계 저축률을 24.7%까지 치솟았습니다. 은행에 모여진 돈들은 ‘경제개발 5개년 계획’에 쓰이면서 고도성장의 밑거름이 됐죠.

국민의 근검절약 정신으로 1990년대까지 20%대를 유지하던 가계 저축률은 2011년 3.39%까지 떨어졌습니다. 당시 OECD 평균이 5.3%이니 세계 꼴찌 수준이라고 해도 과언이 아닙니다.

2012년 3.42%로 회복세에 접어든 가계 저축률은 지난해 6.1%를 기록하며 간신히 5%대를 넘어섰는데요. 3년 연속 상승이라고는 하지만 27년 전과 비교하면 아직 한참 모자랍니다.

‘저축이 곧 애국’인 시대를 살았던 사람들이 반세기 만에 달라진 이유가 뭘까요.

요즘 제 주변에 “은행에 넣을 돈이 없다”란 말을 하는 사람이 부쩍 늘었습니다. 쥐꼬리 월급에 대출 이자 내고, 공과금 내고, 애들 학원비 내면 살림살이도 빠듯하다는 겁니다. 은행에 돈을 넣어도 이자가 1%대밖에 안 되니 차라리 ‘현금’으로 갖고 있는 게 낫다고 말하는 사람도 있습니다. 이들의 푸념은 1300조원 가계부채와 884조원 단기부동자금 데이터로 나타납니다.

‘저축의 날’이 달갑지 않은 사람들이 또 있습니다. 2011년 저축은행 사태를 겪은 9만 3000명 피해자들입니다. 한 푼, 두 푼 모은 1조 2000억원을 한순간에 잃은 이들은 아직도 ‘저축의 악몽’에서 벗어나지 못하고 있습니다.

최근 저축률 상승도 마냥 좋아할 일은 아니죠. 1%대 초저금리에 은행에 돈이 몰린다는 건 사람들이 그만큼 미래에 대해 불안감을 느끼고 있다는 의미니까요.

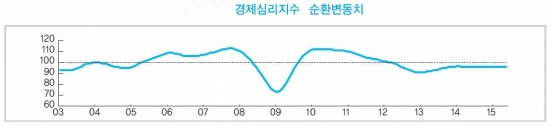

실제 한국은행에 따르면 ‘경제 심리지수 순환 변동치’는 2012년부터 3년 연속 100을 하회하고 있습니다. 저축률이 오름세를 타기 시작한 시점과 일치합니다. 경제심리지수 순환 변동치는 민간 경제상황에 대한 심리를 종합적으로 나타내는 지표인데요. 100을 중심으로 이보다 높으면 경제심리가 ‘좋다’는 뜻입니다. 밑돌면 반대의 의미죠.

한강의 기적을 일으킨 ‘저축’의 의미가 점점 퇴색되고 있습니다. ‘저축의 날’은 한날의 이벤트가 돼버린지 오랩니다. 책상 위 빨간 돼지통 속에 ‘땡그랑 한 푼’ 노래를 부르며 동전을 집어넣던 아이들의 모습은 이제 볼 수 없는 걸까요. 그때가 참 그립습니다.

![신동빈 롯데회장, '첫 금메달' 최가온에 축하 선물 [2026 동계 올림픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2295821.jpg)

!['설 연휴 귀성차량으로 막히는 고속도로' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296167.jpg)

![2월 둘째 주 유튜브 영상 순위 [이투PICK 순삭랭킹]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2278370.jpg)

![삼성전자 지금 사도 될까…"설 이후 한 번 더 상승 여력" [찐코노미]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296128.jpg)

![설 연휴, 인천공항 주차장 만차 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2295699.jpg)

![최가온, 韓 첫 설상 금메달… ‘마지막 3차 런’ 승부수 통했다 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2295821.jpg)

!['날 풀리니 전국 초미세먼지 말썽' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296140.jpg)

![포켓몬, 아직도 '피카츄'만 아세요? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296074.jpg)

![설 앞두고 귀성길 오르는 시민들 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296006.jpg)

![삼성, HBM4 양산… ‘조직 개편’ 승부수가 통했다 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2295966.jpg)

![삼성전자, '18만전자' 돌파…지금이 고점일까 [찐코노미]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2295878.jpg)

![2월 둘째 주 유튜브 영상 순위 [이투PICK 순삭랭킹]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2278370.jpg)

![설날, 분주한 김포공항 '북적' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2296440.jpg)