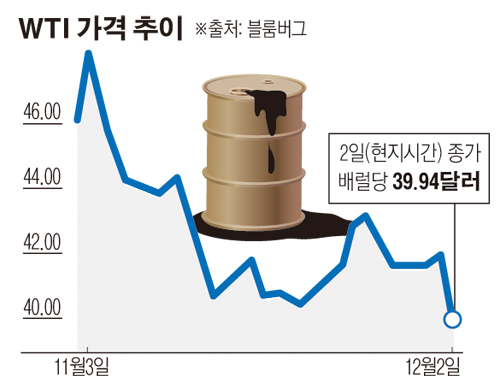

국제유가가 2일(현지시간) 큰 폭으로 떨어지며 40달러선이 붕괴됐다. 원유시장의 공급 과잉 현상이 지속되는 가운데 4일 열릴 석유수출국기구(OPEC) 총회에서도 감산 결의가 나오기 힘들 것이란 전망이 유가를 짓누르고 있다. OPEC의 맹주인 사우디아라비아의 산유량 동결 고집에 일부 회원국이 반기를 들면서 50여년간 지속돼온 석유 카르텔이 깨질 가능성도 배제할 수 없는 상황이다.

서부 텍사스산 중질유(WTI) 가격은 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 전일 대비 1.91달러(4.6%) 급락한 배럴당 39.94달러로 거래를 마감했다. 이는 지난 8월26일(38.60달러) 이후 최저치로 공급 과잉 현상이 장기화될 것이라는 우려가 영향을 미쳤다.

이날 미국 에너지정보청(EIA)은 지난주 미국 원유 재고량이 전주 대비 120만 배럴 증가한 4억8940만 배럴로 10주 연속 늘어났다고 밝혔다. 여기다 재닛 옐런 연방준비제도(Fed., 연준) 의장의 12월 금리인상 가능성 발언에 달러가 강세를 나타낸 것도 유가를 끌어내렸다. 원유는 달러로 거래되는데, 달러 값이 오르면서 그 부담감에 매도세가 유입된 것이다.

유가가 30달러대로 떨어지면서 4일 열리는 OPEC 총회에 비상한 관심이 쏠리고 있다. 현재 OPEC 내에선 사우디아라비아 등 일부 산유국은 산유량 동결을 주장하는 반면 베네수엘라를 비롯한 대부분의 회원국은 감산을 주장하며 내분이 심화하고 있다. 저유가가 장기화하면서 일부 산유국은 극심한 재정난에 시달리는 가운데 사우디는 자국의 이해관계 때문에 감산에 반대하고 있는 상황이다.

월스트리트저널(WSJ)은 “이번 OPEC 회의에서는 지난 몇 년간의 회의보다 격한 논쟁이 있을 것”이라고 예상했다. 전문가들은 이번 회의에서 사우디 등 페르시아만 아랍 국가가 저유가에도 시장 점유율 확보를 위해 종전의 산유량 동결 정책을 이어갈 것으로 내다봤다. 이달 인도네시아가 OPEC에 재가입하고, 원유 매장량 기준 세계 4위인 이란이 복귀를 앞두고 있기 때문이다. 그러나 일각에선 저유가 기조가 유래없이 장기화면서 OPEC 회원국의 부도 위험이 급등해 기존의 입장을 고수할 수만은 없을 것이라는 관측도 제기됐다.

최대 산유국인 사우디의 부도 위험을 나타내는 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 최근 3개월간 61.4bp(bp=0.01%P) 상승해 156.38bp까지 올랐다. CDS프리미엄은 채권을 발행한 국가가 부도가 날 경우 원금을 돌려받을 수 있는 금융파생상품이다. 부도 확률이 높으면 상승하고, 낮으면 하락한다. 주요 산유국인 바레인(349.60bp), 카타르(85.83bp), 아부다비(84.17bp) 등의 CDS 프리미엄도 사상 최고치를 기록했다. 특히 베네수엘라의 CDS 프리미엄은 4099.82bp로 전 세계에서 가장 높은 것으로 나타났다.

이번 OPEC 회의에서 감산 합의에 실패해 현재의 생산 및 가격 경쟁을 지속할 것이라는 결론이 나오면 유가는 추가로 하락할 것으로 보인다. 앞서 골드만삭스는 공급 과잉이 계속되면 유가는 배럴당 20달러로 떨어질 수도 있다고 경고했다.

![신라면·빼빼로·불닭까지...뉴욕은 지금 K푸드 앓이중[가보니(영상)]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105685.jpg)

![송승헌ㆍ박지현, 밀실서 이뤄지는 파격 만남…영화 '히든페이스' [시네마천국]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105818.jpg)

![강원도의 맛과 멋을 모두 느낄 수 있는 '단단단 페스티벌' 外[주말N축제]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105750.jpg)

![“한국서 느끼는 유럽 정취” 롯데 초대형 크리스마스마켓 [가보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105976.jpg)

![[ENG/SUB]지드래곤(G-DRAGON)의 음악, 다른 아이돌과 뭐가 다른데? [컬처콕 플러스]](https://i.ytimg.com/vi/9hsaYzMk9gc/mqdefault.jpg)

![[오늘의 뉴욕증시 무버] 갭(GAP), 연간 전망 세 번째 상향 조정에 12.84%↑](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2105968.jpg)

![[종합] 뉴욕증시, 연말 강세 기대감에 상승...다우 0.97%↑ 사상 최고](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099391.jpg)

![[상보] 국제유가, 계속된 러‧우 전쟁 우려에 상승...WTI 1.63%↑](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2102993.jpg)

![[상보] 뉴욕증시, 연말 강세 기대감에 상승...다우 0.97%↑](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099390.jpg)

![[아시아증시] 무역전쟁 대응나선 중국…상하이 .13%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2105901.jpg)

!["여기도 품절이라고요?"…Z세대 '뷰티 방앗간' 된 다이소, 다음 대란템은? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2105870.jpg)

![절기상 소설, 눈 대신 낙엽 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2105757.jpg)