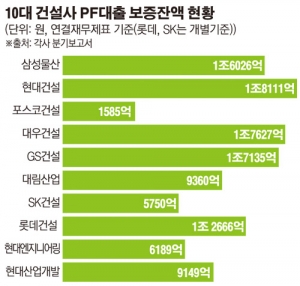

26일 각 건설사의 분기보고서를 분석한 결과 3월 31일 기준 10대 건설사의 PF 보증잔액이 12조원을 넘어서는 것으로 나타났다.

PF 보증잔액은 우발채무로 분류되는데 현재 재무제표상에 나타나는 채무는 아니지만 상황이 안 좋아지면 빚으로 돌변할 수 있다.

이 같은 PF 보증잔액이 가장 많은 건설사는 현대건설로 1조8111억원에 달했다. 이는 비교 대상 건설사 중 PF 보증잔액이 가장 적은 포스코건설(1585억원)의 10배를 넘는 금액이다. 이어 대우건설이 1조7627억원을 기록했고, GS건설 1조7135억원, 삼성물산 1조6026억원으로 비슷한 수준을 보였다.

또한 대림산업(9360억원), 현대산업개발(9149억원), 현대엔지니어링(6189억원), SK건설(5750억원) 순으로 뒤를 이었다.

PF 보증잔액은 건설사들이 사업할 때 필연적으로 발생하는 항목이다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 부동산 시장이 극심한 불황을 겪으면서 신용도가 높은 대형 건설사들의 지급보증이 있어야 시행사들이 PF대출을 받을 수 있도록 하는 경우가 많았다.

실제로 PF 보증잔액이 많은 건설사는 분양 등 사업을 활발하게 진행하는 건설사들이 대부분이다. 최근 부동산 시장이 온기를 보이면서 건설사들도 그동안 묵혀 뒀던 사업장들의 사업을 속속 진행하고 있기 때문이다. 반면 상대적으로 보증잔액이 적은 건설사들은 사업에 소극적이었다는 것이 건설업계의 중론이다.

하지만 부동산 경기가 식을 경우 PF보증잔액이 많은 건설사들은 문제가 될 수 있다. 특히 시공사가 보증을 선 PF대출 유형 대부분은 자산담보부기업어음(ABCP)으로, 높은 것은 평균 연 4~5% 금리로 일반 대출보다 높아 건설사들에 부담이 될 가능성이 크다.

김영덕 건설산업연구원 연구위원은 “PF대출이 있는 것은 사업을 발생시키는 상황 속에서는 불가피한 부분”이라면서 “시장에서 조기에 사업들이 착수되면 PF에 따른 금융비용이 단기적으로 많이 발생하지 않는데 1조~2조원의 PF대출잔액이 있다는 것은 그만큼 건설사들이 갖는 사업이 아직 많이 있다는 것을 의미한다”고 설명했다.

그는 이어 “시장 상황을 봐서 풀어 나가야 하겠지만 계속 떠안고 가는 것은 금융비용의 원인이 되기 때문에 바람직한 상황은 아니다”라며 “가장 큰 문제는 PF대출에 대한 모든 책임을 건설사가 지는 구조이기 때문에 사업이 조기에 착수되지 않으면 큰 부담일 수밖에 없다”고 덧붙였다.

![[단독] 한국피자헛 ‘새 주인’에 케이클라비스인베·윈터골드PE](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2293889.jpg)

![연휴 앞둔 인천공항이 불안한 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2295544.jpg)

![명절 최대 고민은…男 '양가 일정 조율'·女 '지출 부담' [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2295553.jpg)

![북적이는 인천공항…설 연휴, 122만명 몰린다 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2295638.jpg)