“코스닥이 잘 나가는 마당에 누가 코넥스에 관심을 두겠어요. 중소기업들은 상장 문턱이 낮아졌으니 바로 코스닥으로 가고, 증권사도 규제나 인력 제한 때문에 관심을 가질 요인이 없어요.”

코스닥시장이 정책 효과에 힘입어 높은 성장세를 보이는 사이, 중간 사다리인 코넥스가 힘을 잃고 있다.

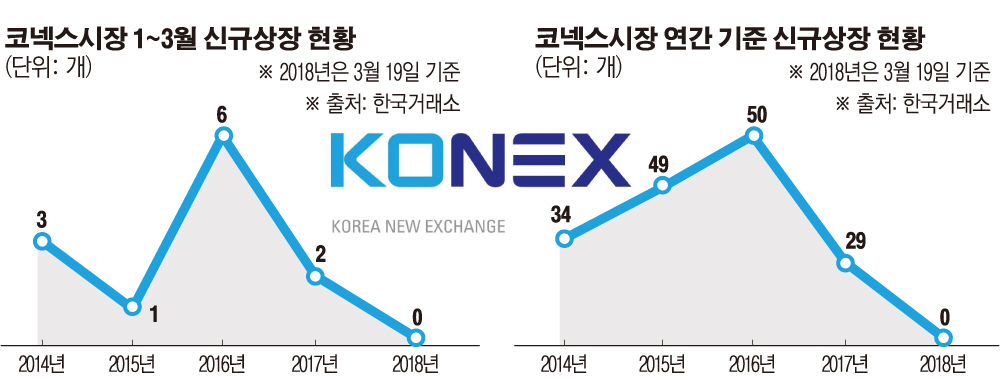

21일 한국거래소에 따르면 올해 들어 코넥스시장에 입성한 기업은 단 한 곳도 없다. 같은 기간 2016년은 6곳, 지난해는 2곳이 코넥스에 신규 상장한 것과 극명히 대조된다. 연간으로 볼 때도 2016년 50곳에 달했던 신규 상장은 지난해 29곳으로 크게 줄었다.

코스닥 상장의 문턱이 낮아지면서 코넥스를 통한 ‘코스닥 특례 입학’ 메리트가 사라졌기 때문이다. 성장성 있는 적자 기업의 코스닥 상장을 조건부로 허가해주는 ‘테슬라 요건’ 확대 조치가 대표적이다.

코넥스 기업의 기업공개(IPO)를 주관해야 할 증권사도 시장에 무관심하긴 마찬가지다. 코넥스시장과 코스닥시장 상장에 투입해야 하는 인적·물적 자원이 비슷한데 전자를 택할 이유가 없다는 설명이다.

IB업계 관계자는 “코스닥이 활황이기 때문에 상장 예비기업 실사를 나가기도 바쁘다”면서 “현실적으로 증권사 인력이 한정된 상태에서 코넥스까지 챙길 여유가 없다”라고 귀띔했다.

공모가 산정 방식을 둘러싼 갈등도 문제다. 코넥스 상장사는 코스닥 이전 상장 또는 유상증자 추진 시 공모가를 산정해야 한다. 문제는 이 과정에서 금융위원회의 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(증발공)’과 금융투자협회의 ‘인수업무 규정’이 정면 충돌한다는 점이다.

증발공에 따르면 코넥스 상장사는 공모가를 기준일 종가 범위의 최대 ±30% 내에서 산정해야 한다. 반면, 인수업무 규정은 기업과 증권사가 수요 예측을 거쳐 산출한 적정 공모가를 허용한다.

그동안 코넥스시장에선 공모가 산정 시 인수 업무 규정이 우선 적용됐다. 그러나 올해 들어 엔지켐생명과학에 증발공 규정이 처음으로 우선 적용되면서 논란이 본격화했다. 특히 코넥스시장에 상장돼 있는 바이오 기업들이 주목받으면서 제도 개선의 필요성도 덩달아 커졌다.

증권업계는 과도한 공모가 할인을 방지하고 시장 발견 기능을 극대화하기 위해 마련된 증발공 장치가 되레 시장을 왜곡한다고 입을 모았다. 공모가 부풀리기에 악용돼 미래 투자자에게 손해를 끼칠 우려도 있다. 지나치게 높은 공모가는 증권사 입장에서도 부담이다.

금감원 관계자는 “증발공이 투자자 보호 등 순기능이 있는 것은 맞지만, 금융당국 역시 문제 의식을 느끼고 있다”면서 “합리적 가격 산정을 위한 적용 규정을 통일해 불확실성을 해소해 나가겠다”고 밝혔다.

![[찐코노미] 엔비디아 '알파마요' 부상…테슬라 FSD 경쟁 구도에 변수](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2293226.jpg)

![한국 첫 메달은 스노보드 김상겸…오늘(9일)의 주요일정 [2026 동계올림픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2293019.jpg)

![[특징주] 조선·방산 뜨자 페인트 업계도 '청신호'…삼화·노루페인트 등 강세](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2292335.jpg)

![[찐코노미] 엔비디아 '알파마요' 부상…테슬라 FSD 경쟁 구도에 변수](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2293226.jpg)

!['줄 안서도 됩니다' 오늘부터 로또 구매도 모바일로 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2293409.jpg)