[편집자주]숫자를 추구하고 숫자로 기억되는 곳, 바로 은행이다. 6조6609억 원. 올해 상반기 6대 시중은행(KB국민·신한·우리·KEB하나·NH농협·IBK기업은행)의 당기 순이익이다. 저마다 '영업1등'을 목표로 내세운 결과물이다. 평균 연봉 1억 원 육박. 은행원에 대한 탐욕적 색채를 입힌 불편한 이름표다. 이러한 이름표로 취업 준비생은 물론 대다수 직장인에게 선망의 대상이다. 그러나 이면에는 ‘리딩뱅크’를 향한 과도한 업무와 끝없는 실적 경쟁에 목숨을 잃는 은행원이 있다. 고액 연봉 꼬리표는 은행 직원들의 노동을 가벼이 취급하고, 그들의 과로를 돈과 등가교환한 것처럼 간주하게 했다. 하지만 높은 임금도 법을 넘나들고 인간의 존엄을 상실한 노동을 정당화하긴 어렵다. ‘이투데이’가 삶을 잃거나 포기하는 은행원의 현실을 들여다보고 문제와 해법을 고민한다.

2015년 11월 23일.

그날도 평범한 일상이었다. 신한은행 지점장 A(사망 당시 54세) 씨는 평소처럼 오전 7시에 출근했다. 2시간 뒤 직원들과 조회를 하고 영업점 문을 열었다. 30여 분 뒤, 그는 화장실에서 숨진 채 발견됐다. 사인은 ‘다발성 장기부전(장기가 제 기능을 하지 못하고 멈추거나 둔해지는 병)’이었다.

A 씨의 아내에 따르면 A 씨는 그해 초 평균 영업실적이 낮은 지점으로 발령받았다. 통근시간이 예전보다 2배 더 걸렸다고 한다. 다음 해부터 실적 연동형 임금피크제가 적용돼 실적 압박을 많이 받았다. 더구나 그는 지점 고객이 금융감독원에 민원을 제기하면서 실적 압박에 감정노동까지 속앓이를 단단히 했다.

A 씨의 아내는 근로복지공단에 “업무상 재해”라며 유족급여와 장의비 지급을 청구했으나 공단은 받아들이지 않았다. 공단은 "A 씨의 스트레스가 예측 가능한 통상적인 수준"이라고 판단했다. 소송을 냈으나 법원의 판단도 같았다. 1심 재판부는 이듬해 3월 "여러 지점에서 지점장으로서 동일한 업무를 수행한 그가 관리직 업무에 충분히 적응했을 것"이라고 판단했다. 2심 판결도 마찬가지다. A 씨의 아내는 3년째 보상을 받지 못하고, 대법원 판단을 기다리고 있다.

정당한 목숨값을 받는 길은 멀고도 험하다. 9일 이투데이가 근로복지공단에 확인한 결과 2013~2017년 최근 5년간 KB국민은행, 신한은행, 우리은행, KEB하나은행, NH농협은행, IBK기업은행 등 6개 시중은행의 유족급여 신청 31건 가운데 11건만 산업재해로 인정받았다. 10명 중 3명에 불과하다.

특히 사고가 아닌 과로나 스트레스, 우울증 등으로 인한 사망 사건은 산재 인정비율이 더 낮다. 교통사고 산재는 4건 가운데 3건이 승인받아 승인율이 75%에 이른다. 반면 뇌심혈관 질환이나 우울증으로 인한 산재 승인 건수는 전체 18건 가운데 6건에 불과하다. 33%로 뚝 떨어진다. 근로복지공단에서 신청이 받아들여지지 않으면 유족들은 보상을 포기하거나 법원에 소송을 내야 한다.

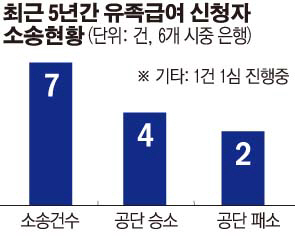

법원에서도 이기리라는 장담을 할 수 없다. 공단에서 불승인 난 20건 가운데 7건이 법원으로 향했다. 이 가운데 판결이 난 사건은 6건으로, 공단이 4건 승소했다. 나머지 1건은 1심이 진행 중이다. 유족이 이길 확률은 44% 수준이다. 절반도 안 되는 확률에 기대 1년 넘게 소송이 이어지는 셈이다.

노동 사건을 주로 하는 대형 로펌의 한 변호사는 “산재는 상황이 다르지 않아도 재판부에 따라 판단이 달라진다”며 “판례를 좇는 법원이 공단보다 오히려 보수적”이라고 지적했다.

![뉴욕증시, 기술주 반등에 상승…다우, 사상 최고치 [글로벌마켓 모닝 브리핑]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2291018.jpg)

!["엔비디아가 골목길 입구까지 쫓아왔다?" 자율주행 사이다 팩트 체크 [찐코노미] #테슬라](https://i.ytimg.com/vi/tIWc3d9GgOE/mqdefault.jpg)

![빗썸 '오입금' 비트코인, 써버려도 '무죄'?… 형사 피해도 '민사 폭탄' [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2293568.jpg)

![정치·외교·통일·안보 대정부질문, 답변하는 김민석 총리 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2293534.jpg)