정부의 비정규직 보호 정책이 전체 고용 규모를 줄이고, 용역·도급 등 노동법 사각지대의 비정규직을 늘렸다는 분석이 나왔다.

한국개발연구원(KDI)은 19일 발간한 정책포럼에 이 같은 내용의 ‘비정규직 사용규제가 기업의 고용 결정에 미친 영향(박우람·박윤수 연구위원)’ 보고서를 게재했다. 보고서에 따르면, 2007년 시행된 비정규직 보호법(기간제법·파견법·노동위원회법 제·개정안)은 정규직 비중을 늘렸으나, 기간제·파견법의 적용을 받지 않는 비정규직(용역·도급 등) 비중도 함께 늘렸다. 반대로 정규직, 용역·도급 등 증분보다 많은 기간제·파견직을 줄임으로써 전체 고용 규모를 감소시켰다.

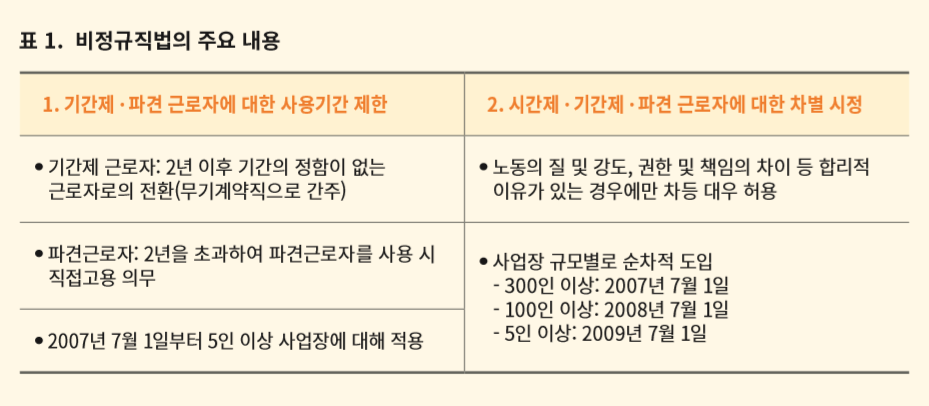

비정규직 보호법은 기간제·파견직 사용기간을 2년으로 제한하는 것이 골자다. 사용기간이 2년을 초과한 기간제·파견직에 대해선 정규직 고용을 강제한다.

KDI가 비정규직 보호법 시행 전후로 정규직 및 기간제·파견직, 기간제·파견법의 적용을 받지 않는 비정규직 규모·비중을 분석한 결과, 법 시행 이전에 기간제·파견 비중이 10%포인트(P) 높을수록 법 시행 이후 전체 고용 규모는 3.2% 감소하는 경향을 보였다. 정규직이 11.5% 늘었음에도 기간제·파견직이 50.3% 급감한 데 따른 결과다. 정규직으로 전환되지 못 한 기간제·파견직은 용역·도급 등 간접고용 비정규직(10.1%↑)으로 전환됐거나 일자리 자체를 잃었다.

특히 전체 고용은 노동조합 유무와 상관없이 소폭 감소했으나, 고용 구성에서 상이한 영향을 보였다. 유노조 사업장에서는 간접고용 비정규직 증가가 두드러졌으나, 무노조 사업장에서는 정규직이 상대적으로 크게 늘었다. 결과적으론 노조가 비정규직 정규직화의 걸림돌이 됐다.

비정규직 사용규제에 대한 사용자의 대응방식 조사에서도 기업 규모가 크고 근로조건 변경이 어려울수록 기간제를 무기계약직 또는 정규직으로 전환하거나, 무기계약직에 정규직과 동일한 근로조건을 제공하는 데 소극적인 것으로 나타났다. 이는 유노조 기업에서 정규직 증가율이 낮은 이유와도 연결된다. 유노조 기업에서 정규직의 근로조건 경직성이 상대적으로 높아서다.

연구진은 “그간의 비정규직 정책은 주로 비정규직 사용을 얼마나 규제할 것인지에 초점이 맞춰져 있었으나, 법적 규제만으로는 고용의 양과 질을 동시에 추구하기 어렵고, 법의 보호를 받는 집단과 그렇지 못한 집단 간의 격차를 확대시킬 수 있다”고 지적했다. 이어 “전통적인 노동유연성의 개념을 고용에서 임금·근로시간 등 근로조건으로 확장해 근로자가 필요로 하는 고용안정성과 기업이 필요로 하는 노동유연성을 균형 있게 추구할 필요가 있다”고 조언했다.

![뉴욕증시, 기술주 반등에 상승…다우, 사상 최고치 [글로벌마켓 모닝 브리핑]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2291018.jpg)

!["엔비디아가 골목길 입구까지 쫓아왔다?" 자율주행 사이다 팩트 체크 [찐코노미] #테슬라](https://i.ytimg.com/vi/tIWc3d9GgOE/mqdefault.jpg)

![빗썸 '오입금' 비트코인, 써버려도 '무죄'?… 형사 피해도 '민사 폭탄' [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2293568.jpg)

![정치·외교·통일·안보 대정부질문, 답변하는 김민석 총리 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2293534.jpg)