일부 업체가 선점한 인공고기 시장에 대형 육가공업체들까지 속속 뛰어들면서 인공고기 전쟁이 본격화하고 있다.

14일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 육류가공업체 타이슨푸드, 스미스필드푸즈, 퍼듀, 호멜과 식품업체 네슬레 등 대기업들이 인공고기 제품을 출시했다. 인공고기로 만든 버거와 미트볼, 치킨 너겟 등 제품군도 다양하다.

9월 네슬레는 인공고기 업계의 양대산맥인 비욘드밋과 임파서블푸즈에 버금가는 인공고기 패티를 끼운 ‘어썸 버거’를 내놨다. 스미스필드는 대두로 만든 버거와 미트볼, 소시지를 출시했고, 호멜은 다진 인공고기를 선보였다. 타이슨은 고기와 인공고기가 섞인 ‘반반’ 제품을 가지고 시장에 도전장을 내밀었다.

NYT는 해당 제품들이 인공고기 애호가들로부터 좋은 반응을 얻고 있다면서 인공고기 시장의 치열한 경쟁을 예고하고 있다고 평가했다.

브루스 프리드리히 굿푸드연구소 소장은 “타이슨과 스미스필드 등 대기업들이 인공고기 시장에 뛰어들었다는 것은 틈새 시장이 주류로 바뀌고 있음을 의미하는 것”이라고 평가했다. 그는 이어 “대형업체들은 넓은 유통망을 가지고 있고 소비자 기반이 탄탄하다”면서 “소비자들을 만족시키기 위해 필요한 게 무엇인지를 알고 있다”고 분석했다.

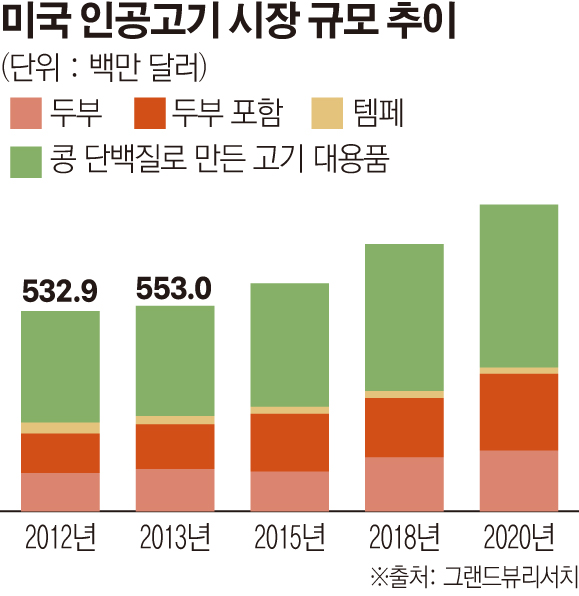

육류업계의 터줏대감들까지 인공고기 시장에 뛰어들고 있는 배경으로는 인공고기의 가파른 수요 증가를 꼽을 수 있다.

인공고기는 이제 채식주의자뿐만 아니라 일반 대중들도 선호하는 음식이 됐다. 건강을 중시하는 소비자들이 고기류 섭취를 줄이는 대신 인공고기로 방향을 틀고 있기 때문이다. 또 기후변화에 대한 우려가 소비자들의 의식을 깨운 것도 주요 요인이라는 평가다.

존 폴리 스미스필드 최고홍보책임자(CCO)는 “수요가 성장세를 보이고 있다”면서 “관심을 갖지 않는 게 어리석은 일”이라고 업계 분위기를 전했다.

전문가들은 인공고기 시장 규모가 2030년쯤이면 850억 달러(약 100조 원) 규모로 성장할 것이라고 예측하고 있다.

그러나 곱지 않은 시선도 있다. 특히 환경론자들은 이들이 순수한 의도로 시장에 접근하지 않았다면서 비판적인 목소리를 내고 있다. 한 환경단체 관계자는 “인공고기에 대한 관심 증가는 바람직하지만 대형업체들은 육류를 대체하는 데 관심이 있는 게 아니라 이윤 추구에 혈안이 된 것”이라고 지적했다.

한편, 인공고기의 선두주자 비욘드밋의 이든 브라운 최고경영자(CEO)는 시장 경쟁이 치열해지고 있지만 다른 업체와의 차별성을 강조하며 의지를 다졌다. 그는 “네슬레와 퍼듀, 타이슨이 우리 제품을 모방하면 된다고 생각한다면 이는 유령을 쫓는 것”이라면서 “우리는 벌써 진화하고 있다”고 강조했다.

임파서블푸즈도 인공생선 같은 새로운 종류의 인공고기를 출시할 계획이다.

![김상겸 깜짝 은메달…반전의 역대 메달리스트는? [2026 동계올림픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2293020.jpg)

!["인스타그램 정지됐어요"⋯'청소년 SNS 금지', 설마 한국도? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2293582.jpg)

![진짜인 줄 알았는데 AI로 만든 거라고?…"재밌지만 불편해" [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2293549.jpg)

!["엔비디아가 골목길 입구까지 쫓아왔다?" 자율주행 사이다 팩트 체크 [찐코노미] #테슬라](https://i.ytimg.com/vi/tIWc3d9GgOE/mqdefault.jpg)

![[상보] 뉴욕증시, 기술주 회복세에 상승 마감…나스닥 0.9%↑](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2293702.jpg)

![亞 경제·안보 지형 격변…한미일 협력 강화되나 [다카이치 독주시대 개막]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2293611.jpg)

![‘다카이치 랠리’ 점화…시장, 정치 불확실성 해소에 안도 [다카이치 독주시대 개막]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2293610.jpg)

!["인스타그램 정지됐어요"⋯'청소년 SNS 금지', 설마 한국도? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2293582.jpg)

![정치·외교·통일·안보 대정부질문, 답변하는 김민석 총리 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2293534.jpg)