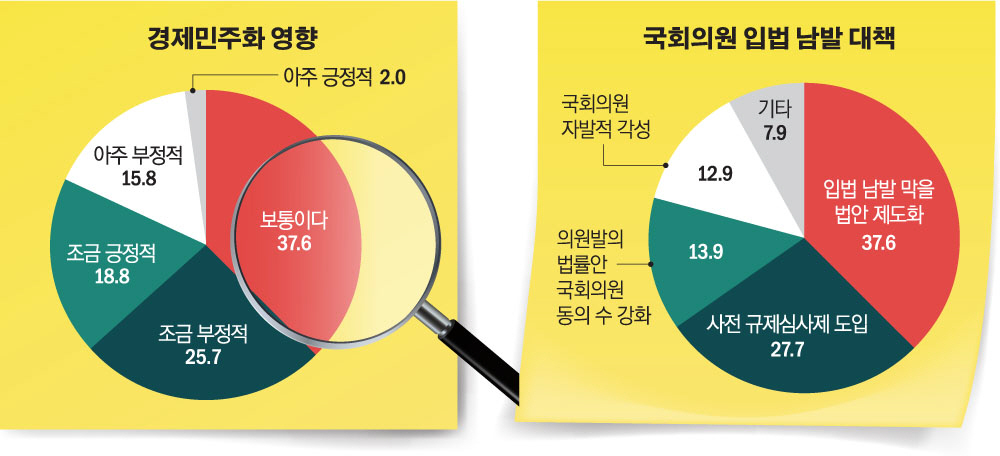

1일 이투데이가 경제전문가 101인을 대상으로 한 설문조사에서 37.6%는 국회의원의 입법 남발을 막기 위해 강제력을 가진 법률을 제도화할 필요가 있다고 답했다. 이어 ‘사전규제심사제도를 도입해야 한다’는 의견이 27.7%였고, ‘의원발의 법률안에 필요한 국회의원 동의 수를 늘려야 한다’(13.9%), ‘국회의원 스스로 자발적인 각성이 필요하다’(12.9%) 순이었다. 이는 ‘경기 활성화의 걸림돌’을 묻는 다른 문항에서 응답자 34.7%가 정치권을 지목한 것과도 무관하지 않다.

정치권의 ‘경제 발목잡기’는 주로 국회의원이 발의하는 법안을 통해 이뤄진다. 20대 국회의 의원발의 법안은 지난해 12월 22일 기준 2만1251건에 달한다. 주요 선진국 사례와 비교하면 수치가 두드러진다.

한국경영자총연합회에 따르면 우리나라 국회의 법안발의 건수는 미국의 1.7배, 영국의 26배, 일본의 37배에 달한다. 문제는 이들 법안의 상당수가 규제를 강화하는 내용이라는 점이다. 의원들이 ‘실적 쌓기’용으로 남발한 법안으로 양산된 규제가 산업경쟁력을 떨어뜨리고, 결국 경제 전체에 부정적인 영향을 주는 악순환이 이어지고 있다는 게 산업계의 공통적인 목소리다.

유독 우리나라에서 국회의원의 법안 발의 건수가 많은 것은 의원입법 절차가 간소하기 때문이다. 국회의원이 실적을 위해 뚝딱 만들어낸 법안은 동료 의원 10명의 ‘품앗이 서명’을 받는 것만으로도 발의 요건을 충족한다.

정부 입법과 달리 공청회, 관계부처 협의, 법제처 심사와 규제개혁위원회 심사 등의 단계도 거치지 않는다. 법안 처리 과정도 미국·독일·영국·프랑스 등 주요 선진국이 양원(상원·하원)의 상호견제를 거치는 반면 우리는 단원제여서 상대적으로 단순한 편이다. 이에 전문가들은 무분별한 법안 발의를 막기 위한 적절한 통제장치가 필요하다고 지적했다.

특히 20대 국회에서는 경제정책의 방향성이 ‘분배 정의’를 중시하는 흐름 속에 기업활동을 규제하는 법안의 발의가 활발했다. 이른바 ‘경제민주화’, ‘공정경제’ 등 정치적 화두가 떠오른 데 따른 영향이다. 이 같은 분위기가 경제에 미친 영향을 묻는 말에 응답자의 41.5%(조금 부정적 25.7%, 아주 부정적 15.8%)는 부정적으로 평가했다. ‘보통’이라는 중립적 답변이 37.6%로 뒤를 이었고, 긍정적 영향을 줬다는 답변은 20.8%(조금 긍정적 18.8%, 아주 긍정적 2.0%)에 불과했다.

한 애널리스트는 “지난해 대통령이 규제개혁 행보를 보이면서도, 동시에 하위법령 개정 등 경제민주화 일환에서 이뤄진 정부 차원의 움직임도 활발했다”며 “기업 입장에서는 투자의 잠재적인 불확실성으로, 투자자 입장에서는 ‘잠재된 리스크’로 인식되는 요인”이라고 말했다.

![‘계란밥·라면도 한번에 호로록” 쯔양 ‘먹방’에 와~탄성⋯국내 최초 계란박람회 후끈[2025 에그테크]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2270572.jpg)

![황재균 은퇴 [공식입장]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2270744.jpg)

![2026년 원전 텐베거 잭팟주 후보! '이 주식'에서 노리세요! ㅣ 이영훈 iM증권 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/73yJ8EsmQdM/mqdefault.jpg)

!["달걀 요리, 어디까지 해보셨나요? [2025 에그테크]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2271172.jpg)

![이성기 강원대 명예교수 “완전식품에 가까운 달걀, 식습관 개선에도 도움”[2025 에그테크]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2271125.jpg)

![박민선 서울대병원 교수 “달걀흰자, 내장지방 개선…심혈관 질환은 오해”[2025 에그테크]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2271119.jpg)

![[케팝참참] 공식 깨진 2025년 K팝…"신인이 주인공"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2270293.jpg)

![에그테크코리아2025, '다양한 콘텐츠 즐기고 가세요' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2271221.jpg)