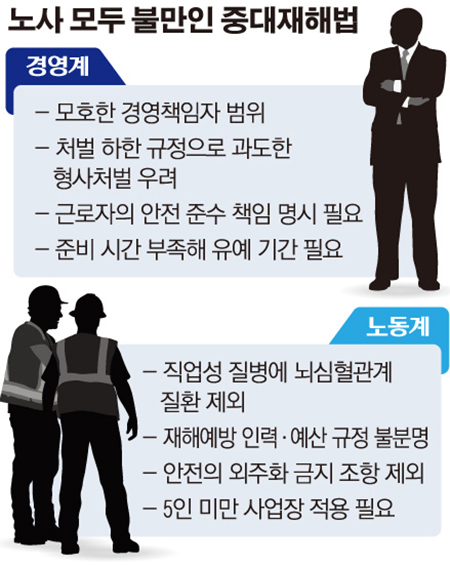

안전한 일터를 만들자는 좋은 취지와 달리 중대재해처벌법은 노사 모두의 비판을 받는다. 정부는 최소한의 안전틀을 마련했다고 자평하지만, 경영계와 노동계 모두 재개정을 요구하고 있다.

경영계는 중대재해처벌법 자체가 처벌에만 초점을 맞추고 있어 실효성이 있을지 의문이라고 지적한다. 철강업계 관계자는 “중대재해법 취지에 반대하는 사람은 아무도 없다. 그런데 안전사고는 돈을 무작정 투입하거나 매뉴얼을 강화한다 해서 막을 수 있는 일이 아니다”라며 “현장의 상황을 고려하지 않고 처벌수위를 높이는 방법으로만 문제를 해결하려 해 아쉽다”라고 말했다. 석유화학업계 관계자도 “현장에서는 ‘사라져야 할 법’이라는 표현까지 나온다. 시행일 전까지 부당함을 계속해서 언급할 계획”이라 전했다.

특히, 경영계는 근로자 잘못으로 발생한 사고까지 회사가 책임지도록 한 점이 가장 부당하다고 강조한다. 그간 경영계는 종사자의 과실이 명백하면 경영책임자의 처벌을 면제하는 규정을 넣어 달라고 요구해왔다. 하지만 국무회의를 통과한 시행령에도 이러한 요구는 반영되지 않았다. 근로자가 안전수칙을 지키지 않아 사고가 발생해도 책임을 회사가 져야 하는 것이다. 기존 산업안전보건법에 근로자 의무 조항이 있지만, 위반 시 과태료 5만 원을 부과하는 수준이라 현실적으로 적용되지 않는다.

논란이 거듭하자 고용노동부는 “경영책임자가 안전보건 확보의무를 이행한 경우에는 중대재해가 발생하더라도 형사책임을 부담하지 않는다”라는 해석을 내놓았지만, 재계에선 의무 이행 여부를 따지는 것 자체가 어려워 법적 다툼이 벌어질 가능성이 크다고 우려한다.

자동차 업계 관계자는 “근로자가 안전수칙을 지켰는데도 사고가 발생하면 당연히 회사가 책임을 져야 하지만, 현장에서는 근로자가 안전수칙을 준수하지 않아 사고가 발생하는 경우가 많다”라며 “이를 회사가 감독하려 하면 노조에선 인권침해라고 반발해 시정이 어렵다. 근로자에게도 안전 법규를 준수할 의무를 부여해야 책임감을 갖게 할 수 있다”라고 밝혔다.

중견기업에서도 불만이 나온다. 충분한 준비 시간을 주지 않았다는 이유에서다. 중대재해처벌법은 50인 미만 사업장에만 3년의 유예기간을 부여했다. 중소기업중앙회와 한국경영자총협회가 50인 이상 기업 314개사를 대상으로 조사한 결과, 기업 10곳 중 7곳은 법 시행일까지 규정된 안전 의무를 준수하기 어렵다고 답하기도 했다.

중견 부품사 관계자는 “현재 신입사원을 채용할 여유도 없어 전문 인력 채용이나 투자는 엄두를 못 내고 있다. 대기업은 대비할 수 있겠지만, 중소기업은 쉽지 않을 것”이라 말했다.

반면, 노동계는 중대재해처벌법에 현장의 요구가 반영되지 않아 허점이 많다고 반발한다.

직업성 질병의 범위에 뇌ㆍ심혈관 질환이 포함되지 않았다는 비판이 대표적이다. 민주노총은 성명서에서 “급성 중독으로만 한정한 직업성 질병의 범위 탓에 과로나 직업성 암으로 사람이 죽어 나가야 경영책임자가 처벌 대상이 되는 현실은 계속된다”라고 지적했다.

5인 미만 사업장이 법 적용 대상에서 제외됐고, 법령 점검 의무를 민간에 위탁하는 ‘안전의 외주화’가 금지되지 않은 점도 문제점으로 꼽는다.

노동계 관계자는 중대재해처벌법 시행령에 대해 “정부는 경영책임자의 직접 조치 의무를 명시하는 등 내용을 보완했다고 주장하겠지만, 대부분 부분적 수용이거나 해석의 여지를 남겨 놓은 모호한 수정에 불과하다”라며 “산업안전보건법 개정과 전면적인 정부 감독이 동반되지 않으면 현장의 변화를 기대하기 어려운 내용”이라고 비판했다.

![포켓몬, 아직도 '피카츄'만 아세요? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2296074.jpg)

![삼성전자 지금 사도 될까…"설 이후 한 번 더 상승 여력" [찐코노미]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2296128.jpg)

![설 연휴, 인천공항 주차장 만차 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2295699.jpg)