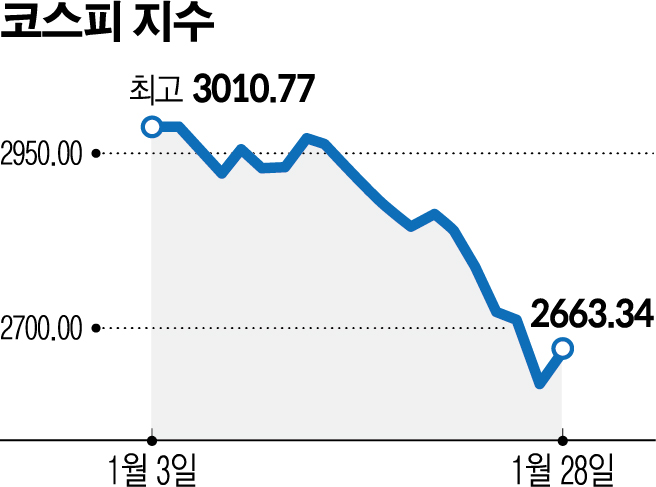

국내 증시가 최악의 한 달을 보냈다. 코스피지수가 2600선을 위협받는 수준에 이르렀다. ‘1월 효과’는 고사하고 지수가 1년 전으로 회귀했다.

미국의 조기 긴축 공포에다 수급 부담, 우크라이나를 둘러싼 지정학적 위험, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재유행 등 온갖 악재에 휩쓸려 좀처럼 수렁에서 벗어나지 못했다.

증시가 손쓸 틈 없이 휘청이는 가운데 이번달에도 쉽사리 반등하지 못할 것이라고 전문가들은 입을 모은다.

2일 한국거래소에 따르면 지난달 코스피지수는 10.56%(314.31포인트) 급락했다. 28일 장중에는 2591.53까지 떨어지며 2600선이 깨지기도 했다. 코스피지수가 장중 2600선 아래로 떨어진 것은 2020년 11월 30일(2591.34) 이후 처음이다.

새해 증시에 대한 기대로 주가가 오르는 ‘1월 효과’는 없었다. 외국인과 기관투자가의 ‘팔자’ 공세가 거셌다. 한 달간 외국인이 3조5526억 원, 기관은 3조4479억 원어치 주식을 팔아치우며 지수를 끌어내렸다.

투자심리는 크게 악화했다. 미국 연방시장공개위원회(FOMC)를 소화하는 과정에서 불확실성이 여전히 걷히지 않았다. 되레 매파적(긴축 선호) 기조에 매도 신호가 곳곳에서 목격됐다. 여기에 인플레이션(지속적인 물가 상승), 러시아와 우크라이나 사태, LG에너지솔루션 상장, 코로나19 오미크론 변이 바이러스 확산 등이 증시를 쥐고 흔들었다.

‘공포지수’로 불리는 코스피200변동성지수도 지난달 3일 16.63으로 출발해 28일 23.97로 마감했다. 지수가 오른다는 건 증시의 움직임이 커질 것으로 예상하는 투자자들이 많아졌다는 것을 뜻한다.

뉴욕증시는 1월 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 우려에 큰 변동성을 보였지만, 주요 기업들의 실적 발표 속에 3거래일째 상승세를 기록했다. S&P500지수는 연준의 긴축 우려에 1월에만 5% 이상 하락해 2020년 3월 이후 가장 큰 하락률을 보였으나, 지난 3거래일 동안 5%가량 상승하며 반등했다.

![[설 용돈 추천 ETF] “AI 메가트렌드 올라타라”…삼성운용, 반도체·전력·SMR ETF 제시](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296584.jpg)

![[설용돈 추천 ETF] 중국 저평가 인식 확산…KCGI차이나펀드 주목](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2290364.jpg)

![[설용돈 추천 ETF] 테마 ETF로 한 번에…AI 반도체·조선·원전·방산·고배당 ETF로 분산](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296229.jpg)

![2월 둘째 주 유튜브 영상 순위 [이투PICK 순삭랭킹]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2278370.jpg)

![설 연휴 마지막, 서울역 귀경객 '북적' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2296862.jpg)