부동산 정보업체 부동산R114 조사에 따르면 지난해 전국과 서울의 3.3㎡당 평균 아파트 분양가는 각각 1313만 원, 2798만 원이다. 반면 평균 아파트 시세는 전국이 2233만 원, 서울이 4300만 원으로 조사됐다. 국민평형인 전용면적 85㎡형 기준으로 시세와 비교할 때 분양가 수준이 3억~5억 원 저렴했다는 의미다.

현 정부는 고분양가가 주변 집값을 자극한다고 판단하며 2017년 8·2대책과 동시에 적극적인 분양가 관리 의지를 나타냈다. 이후 HUG(주택도시보증공사)와 지자체의 승인 권한을 통해 분양가 통제에 나섰다. 또한, 민간택지에 대한 분양가상한제 도입으로 시세 대비 일정 수준 이하로 분양가를 제한하면서 2019년부터 역대 최대 수준으로 가격 편차가 벌어졌다.

서울 기준으로 살펴보면 2016년에는 분양가가 시세 대비 3.3㎡당 124만 원 비쌌던 반면, 2017년에는 117만 원 더 저렴했다. 이후의 편차(분양가-시세)는 △2018년(-40만 원) △2019년(-543만 원) △2020년(-1094만 원) △2021년(-1502만 원) 등으로 꾸준히 벌어졌다. 청약 당첨만 되면 수억 원의 차익이 발생하면서 ‘로또 분양’이 트렌드로 굳어진 이유다.

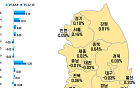

지난해 전국 평균 아파트 분양가는 시세 대비 3.3㎡당 920만 원 저렴했고, 서울이 1502만 원의 차이를 나타냈다. 이 외에도 3.3㎡당 분양가가 시세보다 싼 지역은 △세종(-892만 원) △경기(-643만 원) △부산(-182만 원) △대전(-158만 원) △인천(-86만 원) 등 6개 지역이다. 대부분 투기과열지구나 조정대상지역인 곳으로 규제지역에서의 분양가 통제 강도가 더 컸다.

분양가 매력이 커지면 커질수록 무주택 수요층 쏠리며 청약 경쟁률은 고공행진을 거듭했다. 시세와 분양가의 편차가 가장 크게 나타난 서울의 경우 지난해 역대 최고 경쟁률인 164대 1을 기록했다. 그 외 지역은 2020년과 대비하면 청약 경쟁률은 다소 낮아졌지만, 평균적으로 두 자릿수(10~30대 1)의 경쟁률을 나타냈다. 여전히 과거 침체기와 비교하면 높은 수준이다.

정부는 최초 분양가 수준을 낮추면 입주 시점에 주변 시세를 안정시킬 것으로 예상했지만, 분양가 자율화로 시세보다 분양가가 높았을 때와 결과는 별반 다르지 않다. 예를 들면 주요 신축아파트는 입주와 동시에 편차에 해당하는 프리미엄이 한 번에 반영되거나 혹은 주변 시세를 끌어가는 랜드마크 단지가 된다. 즉 분양권이 준공 혹은 입주와 동시에 주변 시세 혹은 그 이상에 맞춰지는 것으로 볼 수 있다.

최근 정부와 HUG 등이 분양가 심사 매뉴얼을 주변 현실에 부합하는 형태로 변경했고, 물가상승(건축비, 인건비, 물류비 등)과 공시가격 인상 등에 따라 분양가 상승 요인도 상당하다. 하지만 청약 당첨은 분양가 외에도 계약금 분할 납부, 다양한 커뮤니티시설 등 장점이 크다.

지난해 말부터 일부 지역은 청약이 미달하거나 경쟁률이 낮아지는 양극화된 모습을 보이고는 있지만, 무주택 실수요자의 청약 경쟁은 올해에도 치열하게 전개될 전망이다.

윤지해 부동산R114 수석연구원은 “낮은 분양가를 통해 시세를 안정시키기 위해서는 수요를 넘어서는 초과공급이 이어져야 하지만, 오히려 낮은 분양가 책정으로 인해 도심 내 재개발, 재건축 등의 정비사업이 위축돼 공급이 원활하게 이뤄지지 못하는 상황이 발생했다”며 “이처럼 주택의 수급문제는 단기에 해소가 어려운 과제인 만큼 정부는 시장과의 소통을 강화해 절충점을 찾으려는 노력이 필요해 보인다”고 말했다.

![계주와 곗돈…계를 아시나요 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2270227.jpg)

![[단독] 아모제푸드, 연간 250만 찾는 ‘잠실야구장 F&B 운영권’ 또 따냈다](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2082340.jpg)

![2026년 원전 텐베거 잭팟주 후보! '이 주식'에서 노리세요! ㅣ 이영훈 iM증권 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/73yJ8EsmQdM/mqdefault.jpg)

![[오늘의 청약 일정] ‘수지자이에디시온’ 견본주택 오픈 등](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2270244.jpg)

![[케팝참참] 공식 깨진 2025년 K팝…"신인이 주인공"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2270293.jpg)

!['통일교 특검'으로 뭉친 국민의힘-개혁신당 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2269538.jpg)