세계 유수의 투자은행(IB)들과 경쟁하기 위해서는 대형화가 필수다. 핵심은 인수·합병(M&A)이다.

최근 국회가 자본시장법 개정안을 통과시키고 금융당국이 영업활력 제고 방안을 마련한 것도 증권업계 ‘빅딜(Big Deal)’을 유도하기 위한 포석이다.

그러나 업계 관계자들은 증권사들의 자율적 M&A는 사실상 불가능하다고 입을 모은다. 이트레이드, 리딩투증권 등의 매각이 지연되고 있는 것이 이를 방증한다는 설명이다. 금융당국이 좀 더 적극적으로 ‘M&A판’을 키워야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

◇“증권사 자율적 M&A 어렵다”

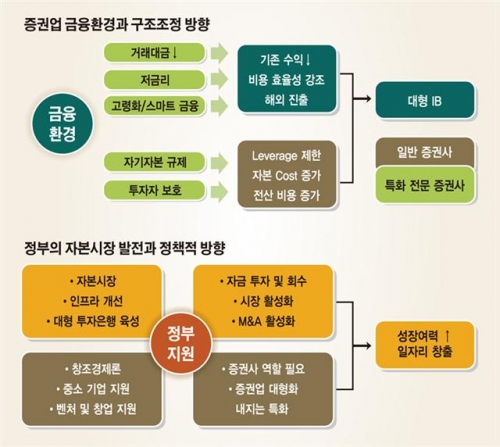

증권업계 ‘빅뱅’ 목소리가 커지고 있는 가장 큰 이유는 수익성 악화 때문이다.

금융감독원에 따르면 2012회계년도(2012년4월~2013년3월) 증권사들의 총 당기순이익은 1조208억원으로 전년대비 43.9% 급감했다. 이는 글로벌 금융위기가 발발한 2008회계연도(2조201억원) 이후 최저 실적이다.

유승창 KB투자증권 연구원은 “경쟁으로 인한 수익성 저하를 막기 위해서는 대형 금융투자회사 육성을 통해 업종을 선도할 만한 회사가 탄생해야 한다”고 강조했다.

문제는 실질적으로 움직이는 ‘플레이어’가 없다는 점이다. 텅텅 비어버린 ‘곳간’에서 굳이 돈을 꿔 M&A에 나설 이유가 없기 때문이다.

실제 우리금융 민영화 과정에서 나온 ‘메가딜’ 우리투자증권이 만이 시장의 관심을 받고 있을 뿐 이트레이드증권, 아이엠투자증권, 리딩투자증권, 골든브릿지투자증권 등 중소형사들은 ‘찬밥’ 신세다.

한정태 하나대투증권 연구원은 “지금과 같은 흐름이 지속돼 3년 정도 적자 행진이 지속된다면 아마 증권업 구조조정이 일어날 수 있을 것”이라며 “하지만 증권사들은 비용통제를 통해 적응 단계를 걸쳐 유지할 수있는 방안들이 많아 구조조정을 통한 구도재편은 쉽지 않을 것”이라고 지적했다.

◇“금융당국의 적극적 지원책 필요”

시장에서는 결자해지(結者解之)의 자세로 정부가 좀 더 적극적으로 ‘M&A판’을 마련해야 한다고 말한다.‘난립’을 부추긴 금융당국이 정책실패 통감과 함께 직접 ‘메스’를 들어야 한다는 얘기다. 앞서 2007년 11월 금융당국은 증권사 간 경쟁 촉진과 대형화를 통해 국내 증권 산업의 발전을 도모하기 위한 방편으로 ‘증권업 허가 정책 운용 방향’을 확정하고 신규 증권사 허가 조건을 제시했다.

그러나 당시 허가정책은 발표 초기부터 실효성에 대한 의문이 꾸준히 제기됐었다. 증권사 몸값을 낮춰 M&A를 활성화 시키겠다는 당초의 계획과는 달리 대부분 중소형 증권사들은 M&A의 필요성에 대해 안일한 입장을 가지고 있었기 때문이다. 글로벌 금융위기와 맞물려 증권업계 수익성이 급속도로 악화됐고 금융당국은 부랴부랴 대책들을 마련했다.

과거 신생 증권사 영업실태 점검, 신규업무 관리 감독 강화, 증권사 경영실태 평가주기 변경(분기→월별) 등 간접적 방안부터 최근 자본시장법 개정안 시행, 영업활력 제고 방안 등 직접적 방안 등이 대표적이다.

증권업계 관계자는 “정부가 인위적으로라도 부실 증권사 간 M&A를 추진해 시장에 대형화 바람이 불 수 있도록 나서야 한다”고 주장했다.

![[설용돈 추천 ETF] 테마 ETF로 한 번에…AI 반도체·조선·원전·방산·고배당 ETF로 분산](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296229.jpg)

![[설용돈 추천 ETF] “AI 거품 없다”…반도체 1위 기업 투자하는 한투운용 ETF](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2295473.jpg)

![[설 용돈 추천 ETF] 신한운용 TDF, 2060 빈티지 등 주요 부문 '업계 1위' 석권…"수익률로 증명"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296415.jpg)

![역대급 활황장에 실적 상승…주식가치도 ‘UP’ [섹터 인사이드]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2295964.jpg)

![은행주, 최대 실적에 PBR 정상화…“랠리 아직 진행형”[섹터 인사이드]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296301.jpg)

![[설 용돈 추천 ETF] AI 메모리·월배당…현금흐름과 성장성 동시에 잡는다](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296585.jpg)

![2월 둘째 주 유튜브 영상 순위 [이투PICK 순삭랭킹]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2278370.jpg)

![설날, 분주한 김포공항 '북적' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2296440.jpg)