하지만 명이 있으면 암도 있는 법. 외환보유액의 증가는 유지 비용도 늘어났음을 뜻한다. 달러를 사들이기 위해서는 채권을 발행해야 하기 때문이다. 이젠 규모의 성장이 아닌 달러 중심 탈피와 운용 방식의 다변화 등 질적 성장을 꾀할 차례라고 전문가들은 입을 모은다.

지난 2008년에는 이 같은 보험을 보장받지 못했다. 세계금융위기 당시 외환보유액은 일년 새 600억달러가 줄며 2000억달러 선이 무너지기도 했다. 외국인이 자금을 회수하면서 원화가치는 급락했다. 환율 안정을 고사하고 디폴트(채무불이행)를 막지 못할 수 있다는 ‘외환위기설’이 다시 고개를 들었다.

정영식 삼성경제연구소 수석연구원은 “3000억달러 돌파는 지난 2008~2009년에 있었던 위기설을 불식시킬 수 있는 규모로 늘어났다는 의미이다”고 평가했다.

대외지급 준비자산이 늘면서 국가신인도도 상승했다. 외환보유액의 증가는 위기 관리 능력을 보장 받을 수 있기 때문이다. 실제 국가신용위험을 반영한 외국환평형기금채권의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 최근 100bps(1bps=0.01%) 내외의 낮은 수준을 유지하고 있다.

◇막무가내 불리기는 이젠 그만! 운용 다변화로 조달 비용 줄여야= 외환보유액은 더욱 늘어날 전망이다. 국내 무역흑자 행진, 외국인의 투자 등 수급상 달러 공급이 우위를 보이고 있다.

원화값 강세로 인한 한은의 달러매수 개입도 외환보유액 증가에 영향을 미칠 것으로 보인다.

문제는 운용에서 적자가 날 수 있다는 것이다. 해외유가증권의 운용 수익이 외환보유액을 늘리기 위해 발행한 통화안정증권 발행 비용보다 낮을 수 있다. 무턱대고 쌓는데 급급해 높은 금리로 발행해 낮은 금리로 운용하던 방식이다.

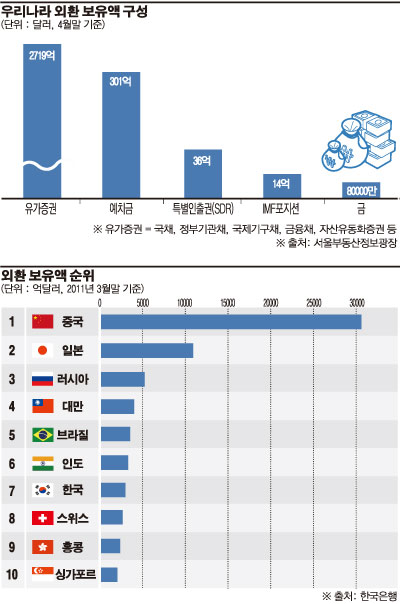

정성태 LG경제연구원 책임연구원은 “달러화만 쌓다보면 한국과 미국의 금리 차 등으로 역마진이 발생할 것”이라며 “달러화에 편중된 통화를 유로화 엔화 등으로 다변화해야 한다”고 지적했다.

한국이 외환보유액을 마냥 늘릴 것이란 신호도 시장에는 부정적으로 작용할 수 있다. 환 차익을 노린 투기세력들이 개입 시점을 쉽사리 점칠 수 있다.

국내 채권전문가는 “외자운용원 전문가 도입, 한국투자공사(KIC) 위탁 운용 등은 이 같은 방식을 탈피하기 위한 자구책일 것”이라며 “수익을 높이기 위해 위험성이 높은 투자를 하는 것도 경계해야 한다”고 말했다.

![[단독] 소상공인 'AX' ⋯이재명 정부 첫 '민관 협력 첫 AI 모델' 된다](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2294961.jpg)

![“등록금 벌고, 출근길엔 주식창”…‘꿈의 오천피’ 너도나도 ‘주식 러시’ [전국민 주식열풍]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2294661.jpg)

![최가온·이채운 결선행…오늘(12일)의 경기 일정 [2026 동계올림픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2295041.jpg)

![‘차액가맹금 소송’, 올해 업계 ‘최대 화두·시장 재편’ 도화선 된다[피자헛發 위기의 K프랜차이즈]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2294943.jpg)

!['당'에 빠진 韓…당 과다 섭취 10세 미만이 최다 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2294883.jpg)

![국회 본회의, 교육·사회·문화 분야 대정부질문 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2294931.jpg)