이는 경기회복을 위한 행보지만 각국이 통화 약세를 이끌면서 ‘신(新)통화전쟁’이 벌어질 것이라는 우려가 제기되고 있다.

일본은행(BOJ)은 19일(현지시간) 이틀 간의 금융정책결정회의를 통해 자산매입 프로그램 규모를 70조엔에서 80조엔으로 10조엔 늘리기로 결정했다.

채권 매입기간도 내년 6월에서 12월 말로 6개월 연장했다.

BOJ가 추가 완화에 나선 것은 지난 4월27일 회의 이후 처음이다.

시라카와 마사아키 BOJ 총재는 기자 회견에서 “다른 나라 중앙은행의 정책을 따라할 생각은 없다”며 “일본 경제를 지속적인 성장 기조에 올려 놓기 위해 추가 완화가 필요하다고 판단했다”고 설명했다.

일각에서는 선진국들이 실질 제로금리에서도 살아나지 않는 경기를 부양하려면 무제한적인 양적완화를 실시해도 부족하다는 주장이 나오고 있다.

미국 연방준비제도(Fed., 이하 연준)는 자국 경제가 둔화하는 가운데 8%대에서 떨어지지 않는 실업률 등 고용시장을 개선하기 위해 몸부림치고 있다.

모기지담보부증권(MBS)을 매월 400억 달러 어치씩 무제한 매입하는 방식으로 3차 양적완화(QE3)를 시행키로 한 것도 이같은 절박함의 반증이다.

유럽중앙은행(ECB)이 역내 재정위기 국가의 국채를 무제한 사들이기로 한 것도 같은 맥락이다.

영국도 연내에 추가 완화 시행을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

문제는 세계 경기가 동조화 양상을 보이는 상황에서 각국의 양적완화 경쟁이 통화가치의 왜곡이라는 부작용을 초래할 수 있다는 점이다.

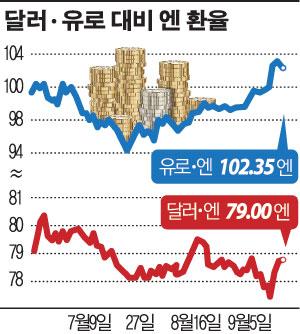

미국의 금융완화로 달러 값이 떨어지면 일본은 상대적인 엔고로 인해 역풍을 맞게 된다.

전문가들은 ECB의 무제한 채권 매입과 연준의 QE3에 이은 BOJ의 양적완화를 신흥국들이 통화전쟁의 신호탄으로 받아들일 가능성에 주목하고 있다.

브라질은 미국이 QE2를 결정했을 당시 헤알화 강세를 막기 위해 자본 통제에 나서기도 했다.

![밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막⋯사상 첫 두개 성화대 점화[종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2292732.jpg)

![뉴욕증시, 다우 5만 시대 개막⋯AI 매도세 진정ㆍ우량주의 귀환 [상보]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2292727.jpg)

![국제유가, 미국ㆍ이란 회담에도 긴장 지속…WTI 0.41%↑[상보]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2282360.jpg)

![뉴욕증시, 다우 5만 첫 고지⋯저가 매수ㆍ전통 우량주 선호[상보]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2292728.jpg)

![키키도 소환한 그 감성⋯Y2K, 왜 아직도 먹히냐면요 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2292619.jpg)

!['노란 등불 밝힌 봄의 전령사' [한컷]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2292708.jpg)