6일 10대 대형건설사들의 분기보고서를 분석한 결과 올해 1분기 기준 10대건설사들의 미청구공사 금액은 17조원에 달하는 것으로 나타났다.

‘미청구공사’는 말 그대로 발주처에 청구되지 않은 공사대금이다. 회계 장부에는 미리 매출로 잡혀있지만 실제 현금은 들어오지 않은 미수 채권이라는 뜻이다. 공사 기간내에 받으면 상관없지만 받지 못하면 실적에 부담으로 작용할 수 밖에 없다. 때문에 회계 전문가들은 잠재적인 부실 가능성이 큰 자산으로 분류한다.

매출채권은 대손충당금이라도 쌓아두지만 미청구공사는 이 역시 없다. 때문에 매출과 영업이익 등 실적이 좋더라도 미청구공사가 급증한 기업은 속이 곪았을 가능성이 높다는 것이 전문가들의 의견이다.

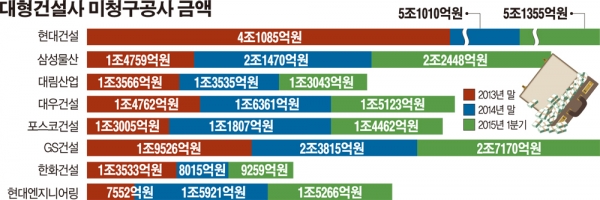

문제는 국내 대형건설사들 상당수가 미청구공사가 증가세를 보이고 있다는 것이다. 그중에서도 업계맏형 현대건설이 독보적이다. 현대건설의 올해 1분기말 기준 미청구공사 금액은 5조1355억원으로 2013년말의 4조1085억원에 비해 무려 1조원 이상이 증가했다. 현대건설의 지난해 매출은 17조3870억원으로 계산대로라면 매출액의 약 29.5%가 회계상으로 이익으로 잡혔지만 사실 장부상으로만 존재하는 돈인 셈이다.

다음으로 많은 곳은 삼성물산이다. 삼성물산은 2013년 말 1조4759억원에서 지난해 말 2조1470억원을 기록한 후 올해 1분기 2조2448억원으로 지속적인 상승세를 보이고 있다.

또한 GS건설도 2013년말 1조9526억원에서 올해 1분기 2조7170억원으로 상승세를 보이고 있다. 대림산업, 대우건설, 포스코건설 등 나머지 10대 건설사들도 모두 1조원 이상의 미청구공사를 안고 있다.

물론 미청구공사는 받을 수 있는 돈인 만큼 전부 악성으로 분류하는 데는 무리가 있다. 하지만 공사 완료 시점에 회수된다 하더라도 회수될때까지 기업의 재무구조에 부정적으로 작용하는 것이 사실이다.

실제로 지난 2013년 건설사들의 대규모 어닝쇼크에 앞서 미청구공사가 크게 늘었다. 삼성엔지니어링, GS건설은 어닝쇼크 전인 2010년 7000억~8000억원이던 미청구공사가 2012년에 2조원을 넘어섰다. 결국 다음해인 2013년 9000억~1조원의 영업손실이 터졌다. 즉 과도한 미청구공사는 어닝쇼크의 신호탄이 되는 셈이다.

한 증권사 연구원은 “미청구공사 금액이 늘어나는 것은 수주업체와 발주업체간 공사완성도에 이견이 생겼다는 것”이라며 “하지만 매출 볼륨을 유지하기 위한 미수채권도 있는 만큼 양성과 악성을 나눠서 보는 판단이 필요하다”고 조언했다.

![전두환과 평행이론...윤석열 '내란죄 무기징역' 의미는? [인포그래픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2297723.jpg)

![[분양 캘린더] 2월 마지막 주 ‘쌍용더플래티넘온수역’ 등 2078가구 분양](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2297708.jpg)

![신혜선의 대형 사기극⋯부두아, 그래서 명품일까 아닐까 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2297799.jpg)

![매물 부족 심화…'전세 구합니다' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2297797.jpg)