산업계가 환율 변동과 함께 가장 크게 고심하는 변수는 유가 변동이다. 각국의 경제 상황과 지역별 불확실성 등으로 환율 변동성이 커지면, 국제 유가의 변동성도 높아지는 게 일반적이다.

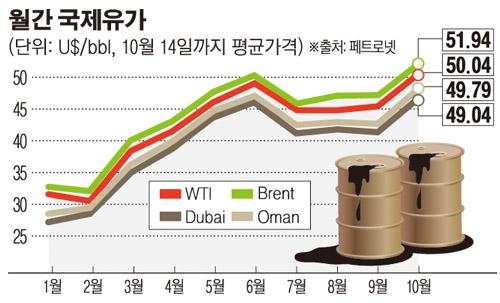

올해 초 30달러선까지 붕괴됐던 국제 유가는 10일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 “석유수출국기구(OPEC)의 생산량 제한 제안을 지지한다”는 한마디에 50달러 선을 넘어섰다.

이날 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스유(WTI) 가격은 전 거래일보다 1.54달러(3.09%) 상승한 배럴당 51.35달러로 거래를 마쳤다. 장중 한때 51.60달러까지 오르기도 했다. 이는 종가 기준으로 작년 10월 15일 이후 최고치다.

그러나 12일(현지시간) OPEC 회원국의 산유량이 역대 최고치를 기록하고, 러시아의 감산 동참 여부가 불투명해지면서 국제 유가는 다시 하락세를 걷고 있다.

우리나라 핵심 산업인 조선, 해운, 항공, 정유, 석유화학, 자동차 산업 등은 모두 유가변동에 민감한 산업들이다. 유가와 직접적 영향이 적은 산업들도 유가의 불안정성이 전체 경제를 흔드는 상황까지 이르면 영향을 받을 수밖에 없다. 이 때문에 유가가 불안정한 기미를 보이자 국내 산업계는 전반적으로 긴장 상태다.

정유·석유화학은 산유국에서 원유를 수입해 정제한 뒤 제품을 내다 파는 구조상 유가의 상승보다도 안정이 선호된다. 유가 상승이 선순환 구조로 돌아서려면 경기 회복으로 수요가 늘어나는 양상을 보여야 하는데, OPEC 감산 합의처럼 수요와 관계없이 공급 축소에 의해 원유 가격이 오르는 경우 석유 제품 수요가 그만큼 증가한다는 보장이 없어서 높은 정제마진을 유지할 수 없다.

항공업계는 전체 비용 중 연료가 차지하는 비중이 높다. 유가가 낮아지면 영업비용이 절감되지만, 유가가 오르면 항공유 부담이 늘어 수익성이 낮아진다. 자동차 업계는 국제 유가 변동으로 달라지는 소비심리에 촉각을 곤두세우고 있다. 기름값이 싸지면 배기량이 높은 대형차들이 호황을 누린다. 반면, 유류비가 오를 경우 경차나 친환경차 등 연비가 좋은 차량의 판매가 늘어난다.

저유가로 수주 가뭄이 길어진 조선업계는 유가 상승세를 예의주시하고 있다. 심해에서 석유를 뽑아내는 해양플랜트는 채굴하는 원유의 가격이 낮을수록 채산성이 떨어진다. 업계는 국제유가가 배럴당 50달러 이상으로 유지만 된다면 발주가 늘어날 것으로 전망하고 있다.

![포켓몬, 아직도 '피카츄'만 아세요? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2296074.jpg)

![줌바(Zumba), K-POP 에너지로 '시선집중' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296275.jpg)

![최가온, 韓 첫 설상 금메달… ‘마지막 3차 런’ 승부수 통했다 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2295821.jpg)

!['날 풀리니 전국 초미세먼지 말썽' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2296140.jpg)