정부가 재벌 개혁을 위해 도입하려는 통합감독시스템이 시작부터 난항을 예고했다. 삼성 등 일부 대기업들이 ‘중복 규제’라는 이유로 반발하고 있기 때문이다.

19일 정부가 공개한 국정운영 5개년 계획에는 재벌 금융계열사에 대한 통합감독시스템 도입이 포함됐다.

금융당국은 현재 금융지주회사에 대해선 그룹 전체 리스크를 감독하고 있다. 하지만 금융지주사가 아닌 일반 대기업에 대해선 그룹내 금융회사를 전체 리스크로 통합해서 측정하고 있지는 않다.

이런 통합감독시스템은 지난 2013년 동양그룹이 계열금융사인 동양증권을 통해 기업어음(CP), 회사채를 불완전판매하는 등 금융계열사를 악용한 전횡이 드러나면서 그 필요성이 부각됐다.

통합감독시스템이 도입되면 대상 기업은 계열사간 자금거래, 재무현황 등을 금융당국에 일일이 보고해야 한다. 금융계열사는 그룹 리스크의 전이를 차단하기 위해 상호 출자 등을 제외한 순수 자기자본을 일정 비율 이상으로 보유해야 한다. 은행의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율, 보험사의 지급여력비율(RBC)에 이어 적정성 기준이 추가로 도입되는 셈이다.

금융당국은 통합감독시스템 도입을 준비하기 위해 작년말, 올해초에 걸쳐 2~3차례 간담회를 실시했다. 이 자리에는 삼성, 한화, 미래에셋 등 감독 대상이 될 것으로 예상되는 기업들이 참석했다. 해당 기업들은 대부분 시스템에 부담을 느끼고 도입하지 않았으면 좋겠다는 의견을 내비친 것으로 알려졌다.

대기업의 한 관계자는 "금융자산 비율이 일정 수준 이상이 되면 금융지주사로 전환해야 한다는 규제가 있는데, 굳이 비금융 산업 위주의 기업을 금융당국이 또 감독할 이유가 있겠느냐"고 주장했다.

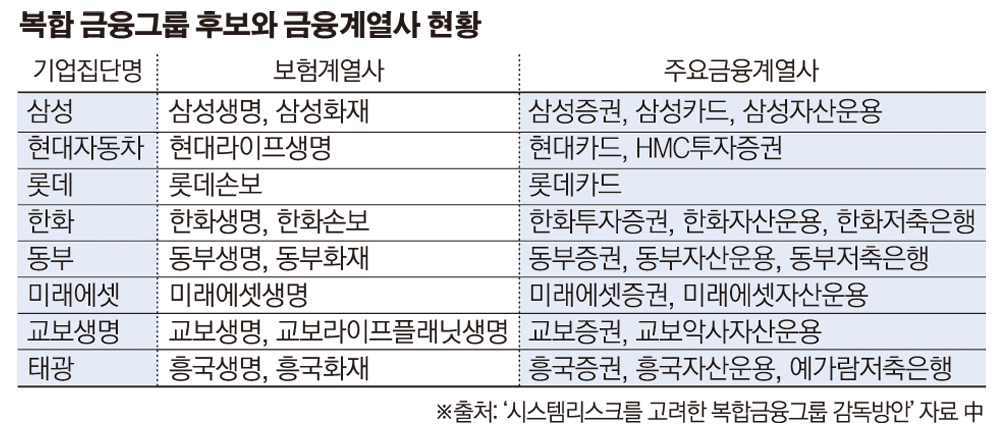

어떤 기준으로 통합감독 대상을 정하느냐가 초미의 관심사다. 현재 시장에서 가장 많이 언급되는 기준은 그룹내 금융자산 5조원 이상, 그룹내 금융자산 비중 40% 이상이다. 이는 지난 2015년 금융연구원·자본시장연구원에서 분석한 ‘EU모델’에 근거한다. 상대적으로 금융자산 규모가 작은 현대차, 태광그룹 등은 감독 대상에서 제외될 수 있다는 시각도 나온다.

일본의 경우 유럽과는 달리 금융자산 기준을 별도로 안두고 있다.

금융당국 관계자는 “금융자산 비중이 아주 낮은 곳까지 감독하는 것은 어려울 것으로 보인다”며 “일단 시스템을 도입하고, 추후에 대상을 확대할지, 좁힐지를 정할 계획”이라고 말했다.

이 관계자는 "첫 기준은 오는 9월께 나올 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

!["좌석 걱정 없겠네"…수용 인원 2배 늘린 수서역 첫 KTX 타보니 [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2299982.jpg)

!['자사주 소각' 3차 상법개정안 통과…1년 내 의무소각·위반 시 과태료 [자사주 소각 의무화]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2300063.jpg)

![맹견도 가능?…반려동물 음식점 동반 출입 Q&A [그래픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2300037.jpg)

![코스피 6000 시대 개막…시총도 5000조원 돌파 [육천피 시대 개장]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2300017.jpg)

![맹견도 가능?…반려동물 음식점 동반 출입 Q&A [그래픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2300037.jpg)

![국민의힘, 형법 개정안 필리버스터 '시작' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2300115.jpg)