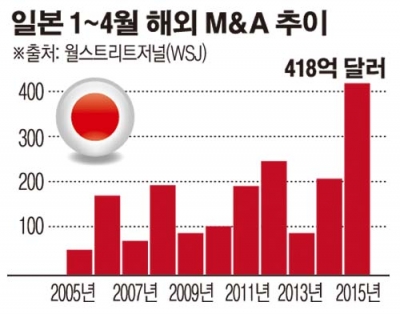

일본 기업들이 엔화 가치가 2007년 이후 최저 수준에서 움직이고 있음에도 해외 인수ㆍ합병(M&A)에 총력을 기울이고 있다. 일반적으로 자국 통화 가치가 낮아지면 이전보다 비싼 가격에 인수하는 꼴이 되기 때문에 해외 M&A가 위축되기 마련이다. 그러나 올 들어 지금까지 일본 기업의 해외 M&A 규모는 418억 달러(약 45조원)로, 지난해 같은 기간의 212억 달러에서 배 가까이 늘어 사상 최대치를 기록했다고 28일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 금융정보업체 딜로직 집계를 인용해 보도했다.

지난 1분기 일본의 해외 M&A는 소프트뱅크가 스프린트를 201억 달러에 인수했던 2012년 4분기에 이어 두 번째로 활발했다고 WSJ는 강조했다. 특히 소프트뱅크 인수 당시 달러ㆍ엔 환율은 80엔 선이었지만 현재는 190엔대에서 움직이고 있다. 그만큼 이전보다 비싼 값을 치르더라도 해외기업을 사들이겠다고 나선 회사가 많다는 얘기다.

딜로직은 지난 1분기 일본의 해외 M&A 인수가를 분석한 결과 인수대상 기업 주가에서 평균 46% 프리미엄이 붙었다고 집계했다. 이는 지난해의 25%에서 높아진 것이며 같은 기간 글로벌 평균인 약 22%도 훌쩍 뛰어넘는 것이다.

해외 M&A 열기를 이끄는 원동력으로는 풍부한 현금이 꼽히고 있다. 일본은행(BOJ)에 따르면 지난해 말 기준 일본기업의 현금보유 규모는 2조 달러에 육박했다. 쓰노다 신스케 노무라증권 글로벌 M&A 대표는 “막대한 현금을 손에 쥐고 있는 기업들이 이 돈을 어떻게 쓸지 고민하는 것처럼 보인다”며 “M&A에 쓰든 배당금이나 자사주 매입을 늘리든 기업들은 주주들의 (현금을 어떻게 쓸 것인가 하는) 문의에 대답할 준비가 돼 있어야 한다”고 말했다.

아울러 일본 기업들은 새 성장동력을 찾아 해외로 눈을 돌리고 있다. 캐논은 지난 2월 회사 사상 최대 규모인 28억 달러에 세계 최대 CCTV업체인 스웨덴 엑시스를 인수했다. 미타라이 후지오 캐논 회장은 지난주 WSJ와의 인터뷰에서 “30억 달러 규모의 새 ‘빅딜’을 모색하고 있다”며 “의료용품 등 고성장 부문이 그 대상이 될 것”이라고 말했다.

![일본 대미투자 1호, AI 전력·에너지 공급망·핵심소재 초점 [종합 2보]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296872.jpg)

![일본, 5500억달러 대미투자 ‘1차 사업’ 확정...대한국 압박 더 거세진다 [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2295576.jpg)

![워너브러더스, 파라마운트와 협상 재개 소식에 상승 [오늘의 뉴욕증시 무버]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296809.jpg)

![2월 둘째 주 유튜브 영상 순위 [이투PICK 순삭랭킹]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2278370.jpg)

![설 연휴 마지막, 서울역 귀경객 '북적' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2296862.jpg)