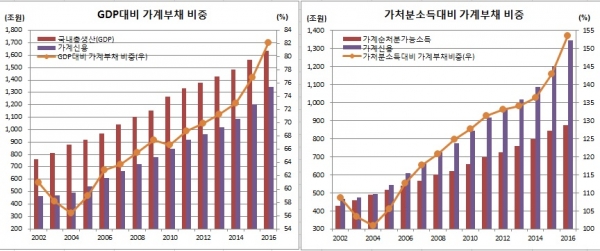

가계부채가 임계점까지 다다른 분위기다. 국내총생산(GDP) 규모의 80%를 넘긴 데다 가처분소득의 150%를 뛰어넘는 수준까지 온 것으로 확인됐기 때문이다. 최근 미국 연준(Fed)의 금리인상에 따라 시장금리가 오름세로 돌아섰다는 점에서 당국의 관리가 시급하다는 지적이다.

이에 따라 GDP 대비 가계부채 비중은 2015년 76.9%에서 2016년 82.1%까지 급증했다. 가처분소득 대비 가계부채 비중도 2015년 142.9%에서 153.6%까지 급증했다. 자금순환표상 처분가능소득 대비 가계부채 비중은 이미 2015년 169.0%까지 치솟은 바 있다.

이와 관련해 한은 관계자는 “임계점이라는 것은 특정해 말하기 어렵다. 이미 200%를 넘고 있는 북유럽의 경우 민간소비가 원활해 가계부채 문제가 부각되지 않는 반면, 미국은 80% 수준에서도 금융위기가 터졌다”며 “가계부채 비율만으로 심각한 수준이라 말하는 것은 한쪽만 보는 것과 같다. 종합적으로 판단해봐야 한다”고 설명했다.

그는 이어 “가계부채 증가세가 이례적으로 급증했던 2015년을 뛰어넘고 있다. 가계부채 비율이 최근 높아진 건 사실”이라면서도 “평균적으로는 소득이나 자산 측면에서 상환능력이 양호한 쪽에 가계대출이 집중돼 있다. 가계부채 리스크가 부각될 가능성은 크지 않다”고 평가했다.

실제 한은이 최근 발표한 자료에 따르면 2016년 말 현재 총자산에서 총부채를 뺀 순자산이 상위 40%에 해당하는 4ㆍ5분위 가구의 부채가 전체 금융부채의 60.8%를 차지하는 것으로 나타났다. 전체 대출 중 상위 30% 고소득층이나 신용등급 1 ~ 3등급의 고신용 차주 비중도 각각 65.5%와 65.7%에 달했다.

다만 이 같은 급증세가 소비를 위축시킬 수 있다는 지적이 한은 내부에서부터 나온다. 또 다른 한은 관계자는 “(지금의 가계부채 증가 수준은) 소비에 부정적일 수 있다”고 우려했다.

이에 따라 가계부채를 줄여나갈 필요가 있다는 지적이다. 주원 현대경제연구원 경제연구실장은 “가계부채로 인해 내수가 살지 못하고 있다. (미 연준발 금리인상에) 시장금리가 올라갈 가능성도 높아 위험 수준인 것도 사실”이라며 “이제는 줄여야 하는 것은 맞다. 한은을 비롯해 기획재정부, 금융위원회 등 당국에서도 고민이 많겠지만 일단 부동산 시장으로 흐르는 자금부터 막을 필요가 있다. 완화했던 주택담보대출비율(LTV)과 총부채상환비율(DTI)부터 조정해야 한다”고 밝혔다.

그는 최근 유력 대선주자로부터 나오고 있는 총량규제에 대해서는 부정적 입장을 내놨다. 주원 실장은 “정부가 규제할 수 있는 게 금융시스템 전체는 아니다. 이 경우 풍선효과가 나올 수 있다”고 예상했다.

![[이슈Law] 연달아 터지는 ‘아트테크’ 사기 의혹…이중 구조에 주목](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105868.jpg)

![[ENG/SUB]지드래곤(G-DRAGON)의 음악, 다른 아이돌과 뭐가 다른데? [컬처콕 플러스]](https://i.ytimg.com/vi/9hsaYzMk9gc/mqdefault.jpg)

!["여기도 품절이라고요?"…Z세대 '뷰티 방앗간' 된 다이소, 다음 대란템은? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2105870.jpg)

![휘발유-경유, 6주 연속 동반 '상승' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2106198.jpg)