자동차 회사는 거짓말을 많이 한다. “일단 팔면 그만”이라는 인식이 팽배해서다. 상대적으로 ‘고가’의 소비재인 데다 고객의 라이프 사이클, 즉 제품 교체 주기가 짧으면 3년에서 길게는 10년까지 간다는 점을 악용하곤 한다.

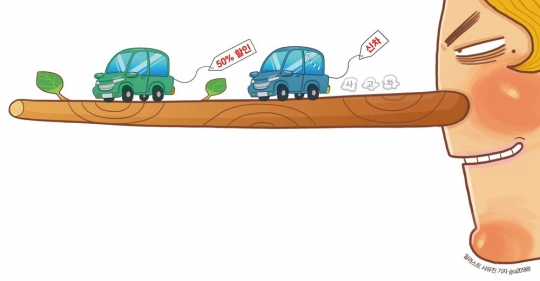

수입차 역시 마찬가지다. 시장 규모가 커지면서 이들의 그릇된 행태도 속속 드러나고 있다. 똑같은 차를 구입하는데 누구는 제값을 다주고, 또 다른 누구는 50% 할인된 ‘반값’에 차를 사기도 한다. 사고차를 멀쩡한 신차로 속여 팔기도 한다. AS 단계에서 고객 모르게 과도한 공임을 청구하기도 한다. 모르면 당하는 시대인 셈이다.

리스 구매와 렌터카 판매가 늘면서 고객 역시 이런 불합리함이나 행태에 대해 적극적으로 나서지 않고 있다. “정해진 기간만 이용하고 반납하면 그만”이라는 인식도 불감증을 부추긴다. 수입차 업계에 만연해진, 그릇된 행태를 고발한다.

◇수입차 반값 할인의 비밀 = 차 가격이 비싸고, 특히 국내 판매가격이 상대적으로 다른 국가보다 높다 보니 생긴 병폐다.

수입차 업계는 차를 수입해 오는 한국 본사, 그리고 딜러사(社)로 나뉜다. 본사는 수입과 인증, 마케팅, 홍보를 담당한다. 딜러는 해당 지역의 판매권을 얻어 오고 전시장을 세우며 애프터 서비스로 인한 수익을 챙긴다.

딜러마다 시승차를 운영하기도 한다. 회사에 따라 이 시승차를 한국 본사가 직접 지원하기도 한다. 이럴 경우 본사에서 시승차 명목으로 새 차를 지원한다. 일단 딜러는 자체(법인) 명의로 신차를 등록하고 원하는 고객이 시승할 수 있게 돕는다.

시승 기간은 짧게는 6개월에서 1년 동안 운영되기도 한다. 딜러는 정해진 시승 기간(또는 주행거리)에 도달하면 시승차를 중고로 되판다. 이때 나오는 금액을 본사에 송금하는 시스템이다. 본사는 이때 발생하는 감가상각을 마케팅 비용으로 처리한다.

50% 할인은 이 과정에서 불거진다. 예컨대 지방에 있는 A 딜러가 본사에서 시승차를 받으면 일단 자체 법인 명의로 등록한다. 이후 곧바로 B 고객에게 새 차를 판매한다. 이때 고객에게 40~50% 싼 가격에 차를 판매하는 것.

B 고객은 시승차 운영 기간 동안 계속해서 이 차를 자기 차처럼 탄다. 시승차 운영 기간이 종료되면 그때 차 명의가 딜러에서 고객으로 변경된다. 고객은 차를 반값에 구입하고, 딜러는 수수료 명목의 중간 ‘마진’을 챙긴다.

물론 리스크도 존재한다. 만일 A 딜러가 도산하면 B 고객은 차를 빼앗길 수 있다. 엄연한 A 딜러사 법인 명의의 차이기 때문이다. 모 지방 딜러는 꾸준하게 시승차를 10여 대(서류상) 정도 운영하고 있기도 하다. 누군가는 제값 주고 수입차를 살 때, 또 다른 누군가는 이런 편법을 악용하고 있기도 하다.

◇프리미엄 인증 중고차의 비밀 = 주요 수입차 회사들은 ‘인증 중고차’ 제도를 운영한다. 연식과 주행거리를 따지고 자체 점검 결과 성능과 내구성이 신차 못지않은 중고차를 선별해 판매한다. 이는 표면적인 포장일 뿐 실제는 상황이 다를 수 있다.

예컨대 신차를 구입한 후 동일한 결함이 반복되면 고객은 차 교체를 요구하며 항의한다. 이럴 경우 일부 수입차는 문제의 차를 중고로 구입한다. 대신 윗급 모델을 파격적인 할인조건으로 이 오너에게 판매하기도 한다. 고객은 더 좋은 차를 싸게 구입할 수 있으니 불만을 잠재운다.

그렇다면 이 고객이 “반복되는 결함 탓에 더 이상 못 타겠다”며 교환을 요구했던 문제의 차는 어디로 갔을까? 말끔하게 광택을 내고 어느 인증 중고차 매장에 버젓이 매물로 나온 경우도 비일비재하다.

물론 모든 인증 중고차가 이 같은 문제를 지니고 있는 것은 아니다. 일부 수입차에 특히 이런 문제가 집중돼 향후 논란의 여지가 있다.

◇신차로 둔갑하는 사고차 = 르노삼성자동차에서 섀시를 설계했던 연구원 A 씨는 국내 굴지의 전자회사로 이직했다. A 씨는 차 회사를 벗어난 만큼 평소 마음에 담아두었던, 독일산 소형차를 구입했다.

그러나 전시장에 새 차가 도착했다는 소식을 듣고 달려간 A 씨는 황당했다. 겉으로 드러나지 않았지만 도어 쪽에 사고가 있었고 이를 감쪽같이 수리한 채 인도를 기다리고 있었기 때문이다.

완성차 메이커에서 섀시 설계를 담당했던 전문가 A 씨가 이 사실을 모를 리 없었다. A 씨는 그 자리에서 환불을 요청했다. 알고 보니 이 차는 관세구역인 PDI 센터에서 이동 중 직원의 실수로 사고가 났던 차였다. 이를 몰래 수리하고 고객에게 새 차로 판매하려 했던 것이다.

A 씨처럼 자동차 전문가가 아니고서야 감쪽같이 속아 넘어갈 수 있다. 결국 해당 수입차 회사는 이미 A 씨 명의로 등록된 이 차에 대해 550만 원의 추가 할인을 제안했다. 그러나 A 씨는 이 차의 인수를 거부했다. 사고차를 속여서 파는 이들의 행태에 실망감이 컸기 때문이다.

이런 불상사를 예방하기 위해 최근 신차를 광택도장 전문업체를 통해 탁송받고 현장에서 검수를 대행하는 오너들까지 나왔다.

이렇듯 수입차 시장이 성장하면서 갖가지 병폐도 뒤따르고 있다. 이미 국산차 메이커의 내수 판매를 앞지른 곳도 나왔다. 내실을 다지며 사업하기에 “성장 속도가 너무 빠르다”는 건 핑계에 불과할 뿐이다.

![레고랜드, 설 맞이 ‘브릭 체험’ 가족 나들이객 마음 훔쳤다[화보]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296844.jpg)

![[포토] 갤러리아百, 최고 6000만원 ‘럭셔리 전기바이크’ 팝업 운영](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296829.jpg)

![2월 둘째 주 유튜브 영상 순위 [이투PICK 순삭랭킹]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2278370.jpg)

![설 연휴 마지막, 서울역 귀경객 '북적' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2296862.jpg)