나렌드라 모디 인도 총리가 스마트시티 조성을 위해 노력하고 있지만 아직 갈 길은 멀다. 특히 개발 과정에서 여러 잡음이 나오면서 스마트시티 사업 성공의 최대 관건은 부작용 해소가 될 전망이다.

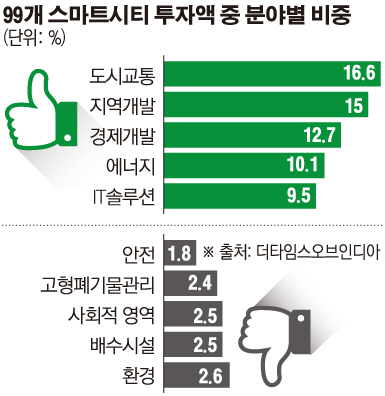

최근 인도 일간지 더타임스오브인디아는 스마트시티 사업이 교통과 인프라 구축에만 쏠려 환경 등 다른 분야가 외면받고 있다고 지적했다. 인도 국회 상임위원회의 분석 결과 99개 도시의 스마트시티 사업에 들어가는 비용은 약 2조 루피(약 32조9400억 원)다. 이 중 16.6%인 3300억 루피가 도시교통 분야에 투입됐고 상위 5개 분야가 차지하는 비율은 64%에 달한다.

반면 안전 분야는 자금 투입 비율이 1.8%밖에 되지 않아 최하위를 기록했다. 인도 대부분의 대형 도시들은 폐기물 문제에 직면해 있지만 고형 폐기물 관리에 투입된 자금은 480억 루피에 불과했다. 배수시설을 제대로 신경 쓰지 않아 스마트시티 사업이 진행 중인 파나지는 침수 피해를 겪기도 했다.

아마라바티에서 진행 중인 스마트시티 사업은 토지 매입 강압 의혹에 시달리고 있다. 정부는 자발적 토지통합제도(LPS)를 바탕으로 3만3500에이커의 땅을 매입했지만 그 과정에서 강압이 있었다는 의혹이 불거졌기 때문이다. 안드라프라데시 수도지역 개발본부(APCRDA) 관계자는 “농민들은 원하는 기간만큼 땅을 소유할 권리가 있다”며 “토지 가격이 오르면 그 이익이 농민에게 가장 먼저 돌아간다”고 설명했다.

그러나 수백 명의 농민은 사업에 반대하며 토지 판매를 거부하고 있다. 그들은 인도 정부가 2013년 토지취득법을 개정해 사실상 농민의 동의 없이 토지를 빼앗을 수 있게 만들었다고 주장했다. 인권운동가이자 전직 고위 관료인 사마는 “농민들에겐 선택의 여지가 전혀 없다”며 “고위 경찰관들과 관리자들은 농민을 위협한다”고 목소리를 높였다.

사업 진행 속도도 계획만큼 빠르지 않다. 지난달 맥킨지글로벌연구소(MGI)가 내놓은 보고서에 따르면 스마트시티 기술을 바탕으로 전 세계 50개 주요 도시를 평가한 결과 인도의 자이푸르와 뭄바이, 푸네가 최하위권에 자리했다. 예상보다 스마트폰 보급률이 오르지 않았고 센서 네트워크 설치가 뒤처져 있었던 탓이다. MGI는 “더 빠르고 포괄적이며 안정적인 통신 네트워크와 스마트 미터가 필요하다”고 조언했다.

![국정 1인자서 '무기징역' 선고까지...윤석열 수난사 [尹 무기징역]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2296827.jpg)

![BTS 해외 팬 10명 중 9명 "덕질하려고 한국어 배워" [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2297314.jpg)

!['낼기' 붐 온다더니⋯차트가 증명한 하우스의 매력 [엔터로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2297309.jpg)

![‘내 작업물’ 어디까지 보호되나…IP 체크리스트 10 [글로벌 IP 전쟁 ③]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2297411.jpg)

![중국, 어떻게 ‘훔치던 국가’서 ‘지키는 국가’가 됐나 [글로벌 IP전쟁 ②]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2297389.jpg)

![갈수록 커지는 IP 분쟁...중심엔 AI [글로벌 IP전쟁 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2297385.jpg)

![외신 “민주주의 훼손ㆍ엄중 처벌 판결⋯한국 정치사 위기는 일단락” [尹 무기징역]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2297361.jpg)

![외신 “윤석열, 1심서 무기징역 선고” 긴급 타전 [尹 무기징역]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2297258.jpg)

!['낼기' 붐 온다더니⋯차트가 증명한 하우스의 매력 [엔터로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2297309.jpg)

!['내란 우두머리' 윤석열 1심 무기징역 선고 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2297369.jpg)