‘가전 → 스마트폰 → 반도체’. 삼성전자를 먹여 살려온 핵심 사업 축이다. 삼성은 가전에서 스마트폰으로 그리고 다시 반도체로 미래 먹거리 발굴에 성공하며 지난해 사상 최대 실적을 기록했다.

반도체가 삼성전자의 실적에서 차지하는 비중은 막대하다. 지난해 연결재무제표 기준으로 반도체가 차지하는 영업이익 비중은 75%였다. 삼성전자는 작년 사상 최대 영업이익인 58조8900억 원을 기록했는데, 이 가운데 반도체가 올린 영업이익만 44조5700억 원이다. 반도체가 삼성전자를 먹여 살렸다 해도 과언이 아니다.

그러나 반도체 의존도가 높아지면서 일각에서는 끊임없이 위기론이 나오기 시작했다. 반도체 경기가 꺾이게 되면 삼성전자의 성장동력 역시 둔화할 수 있다는 우려였다. 지난해 말부터 반도체 초호황 국면이 잦아들면서 이같은 예상은 현실이 됐다. 삼성전자의 올해 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 60% 감소했다.

삼성전자의 반도체 사업은 대부분이 D램 등 메모리 제품이다. 시장조사업체 가트너에 따르면 지난해 기준 메모리 시장은 1658억 달러로 비메모리 시장 규모(3109억 달러)의 절반 수준이다. 메모리 시장의 성장은 점차 둔화하는 반면, 비메모리는 4차 산업혁명 물결을 타고 시장 규모가 더 커질 것으로 예상된다. 삼성이 시스템 반도체 투자를 늘리는 이유다.

글로벌 반도체 시장 판도도 매일 빠르게 변화하고 있다. 중국은 ‘반도체 굴기’를 선언하면서 현재 13% 수준인 반도체 자급률을 2025년까지 70%로 끌어올리기 위해 국가차원의 대규모 투자가 이뤄지고 있다. 이미 중저가급 제품은 상당 수준 퀄리티가 나오고 있으며, 향후 저가 물량으로 승부하는 인해전술식 경영으로 반도체 시장이 휘청일 것이라는 우려도 제기된다.

비메모리 분야에서는 인텔, 퀄컴, 소니 등이 기술 진입장벽을 높이고 있다. 특히, 인텔은 CPU(중앙처리장치) 시장을 장악하고 있다. 지난해 인텔은 보안 성능을 개선한 CPU를 올해 출시하겠다고 밝혔는데, 이에 아마존, 구글과 같은 클라우드업체들이 데이터센터 투자를 중단, 이 불똥이 고스란히 국내 반도체 업체에 튀기도 했다.

이밖에 퀄컴은 통신반도체를, 엔비디아는 그래픽처리장치(GPU)에서, 소니는 이미지센서 시장을 주름잡고 있다. 삼성전자가 키우고 있는 차량용 반도체 시장도 네덜란드 NXP, 독일 인피니온 등이 시장을 압도하고 있다.

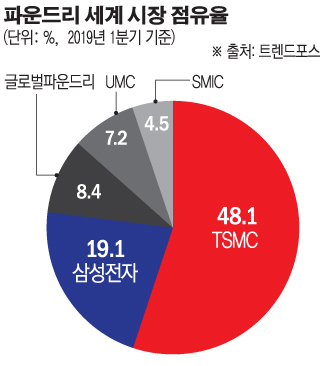

삼성전자는 파운드리(위탁생산) 부문에서도 1위 업체인 대만 TSMC의 절반에 못미치는 시장점유율을 기록하고 있다. 트렌드포스에 따르면 올해 1분기 기준 TSMC의 파운드리 점유율은 48.1%, 삼성전자는 19.1%다.

업계 관계자는 “그동안 삼성전자가 잘 해왔던 메모리 반도체 시장의 호황은 이미 한차례 지나갔고, 그 성장이 둔화할 것이라는 전망이 나오고 있다”면서 “삼성전자의 ‘반도체 비전 2030’은 회사 10년 운명을 가를 변곡점이자, 절박함이 묻어난 결정”이라고 말했다.

!["여기도 품절이라고요?"…Z세대 '뷰티 방앗간' 된 다이소, 다음 대란템은? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105870.jpg)

![‘슈팅스타’ 오늘 첫 방송…‘큰 산’ 최강야구 넘을까? [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105878.jpg)

![[단독] 부모-자녀 한 동네 사는 실버타운 만든다더니…오세훈표 '골드빌리지' 무산](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105453.jpg)

![‘더 게임 어워드’ 올해의 게임 후보 6선…각 작품 경쟁력은? [딥인더게임]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105786.jpg)

![[ENG/SUB]지드래곤(G-DRAGON)의 음악, 다른 아이돌과 뭐가 다른데? [컬처콕 플러스]](https://i.ytimg.com/vi/9hsaYzMk9gc/mqdefault.jpg)

![신라면·빼빼로·불닭까지...뉴욕은 지금 K푸드 앓이중[가보니(영상)]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2105685.jpg)

![증상도 없이 ‘말기’…간암 어떻게 극복할까[e건강~쏙]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2105800.jpg)

![“한국서 느끼는 유럽 정취” 롯데 초대형 크리스마스마켓 [가보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2105976.jpg)

![[BioS]동아제약, 국가품질혁신경진대회 "대통령상 수상"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2105265.jpg)

![[BioS]SK바이오팜, '제프리스 헬스케어 컨퍼런스' 발표](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2105025.jpg)

![[제약·바이오 주간동향] 삼성바이오로직스, 올해 누적 수주액 5兆 돌파 外](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2105849.jpg)

!["여기도 품절이라고요?"…Z세대 '뷰티 방앗간' 된 다이소, 다음 대란템은? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2105870.jpg)

![절기상 소설, 눈 대신 낙엽 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2105757.jpg)