셰일혁명에 힘입어 미국은 현재 세계 최대 원유·천연가스 생산국으로 부상했다. 지난해 사우디아라비아와 러시아를 제치고 세계 최대 산유국 왕좌에 올랐으며 지난 9월에는 원유와 정유제품 순수출 규모가 하루 평균 8만9000배럴에 달해 70년 만에 석유 순수출국으로 변모했다.

그러나 투자자들은 셰일혁명의 주역인 에너지 업종 주식에 냉담한 반응을 보였다. 에너지업종은 올 들어 지금까지 배당금을 포함한 총주주수익률(Total Shareholder Return·TSR)이 6%에 그쳐 뉴욕증시 벤치마크인 S&P500지수를 구성하는 11개 업종 가운데 가장 낮다.

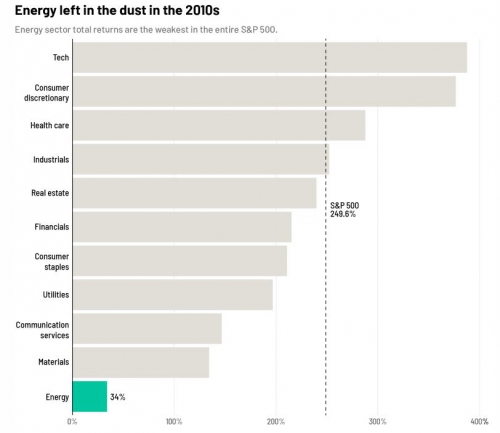

이런 트렌드는 새로운 것이 아니다. 레이먼드제임스에 따르면 올해는 에너지업종이 2010년대 들어 전체 시장보다 낮은 성적을 기록한 8번째 해가 될 것이 확실시된다.

금융정보업체 레피니티브에 따르면 2010년 이후 S&P500 종목의 TSR는 249.6%에 달했다. 반면 에너지업종은 34%라는 보잘 것 없는 성적으로 꼴찌를 기록했다. 두 번째로 낮은 원자재도 에너지보다는 성적이 다섯 배 좋다. 10년 강세장 속에서 투자자들의 가장 많은 사랑을 받은 기술업종의 TSR는 400%에 육박한다. 레이먼드제임스의 파벨 몰차노프 에너지 애널리스트는 “정말 황량하다”고 한탄했다.

전문가들은 셰일혁명이 역설적으로 에너지업종에 안 좋은 영향을 미쳤다고 풀이했다. 미국발 글로벌 공급 확대에 유가와 천연가스 가격이 내려가면서 에너지 종목이 만성적인 부진에 빠졌다는 것이다.

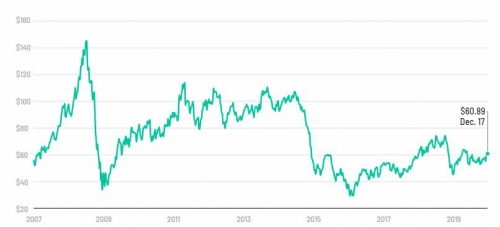

미국 서부텍사스산 중질유(WTI) 가격은 셰일혁명이 시작된 2008년에 고점이 배럴당 140달러를 넘었지만 사우디가 주도하는 석유수출국기구(OPEC)가 미국 셰일업체에 대항해 공급을 확대하기로 한 2014년 말 26달러까지 추락했다. 이날은 배럴당 60.93달러를 기록했다.

컨설팅업체 래피디언에너지그룹의 밥 맥널리 사장은 “셰일유 업체들은 그들이 일궈낸 성공의 피해자가 됐다”며 “너무 많은 석유를 생산해 제 발등을 찍었다”고 지적했다.

에너지업체들은 공격적으로 산유량을 늘리고자 막대한 빚을 짊어졌다. 그 결과 미국은 세계 최대 산유국이 됐지만 기업들은 배당이나 자사주 매입 등 주주환원에 써야 할 현금이 고갈된 것은 물론 일부는 파산하기까지 했다. 맥널리 사장은 “대형 에너지 업체가 되는 것과 수익성 있는 구조를 갖는 것은 전혀 다른 일”이라고 꼬집었다.

여기에 기후변화도 에너지업종에 대한 투자자들의 의욕을 떨어뜨렸다. 기후변화에 대한 우려가 커지고 사회적 책임투자에 대한 관심이 높아지면서 그만큼 에너지업체들의 밸류에이션은 낮아졌다. 심지어 석유로 부를 쌓은 노르웨이 국부펀드도 점진적으로 석유 시추·탐사업체 투자에서 발을 빼고 있다.

!["여기도 품절이라고요?"…Z세대 '뷰티 방앗간' 된 다이소, 다음 대란템은? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105870.jpg)

![‘슈팅스타’ 오늘 첫 방송…‘큰 산’ 최강야구 넘을까? [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105878.jpg)

![[단독] 부모-자녀 한 동네 사는 실버타운 만든다더니…오세훈표 '골드빌리지' 무산](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105453.jpg)

![‘더 게임 어워드’ 올해의 게임 후보 6선…각 작품 경쟁력은? [딥인더게임]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105786.jpg)

![[ENG/SUB]지드래곤(G-DRAGON)의 음악, 다른 아이돌과 뭐가 다른데? [컬처콕 플러스]](https://i.ytimg.com/vi/9hsaYzMk9gc/mqdefault.jpg)

![[아시아증시] 무역전쟁 대응나선 중국…상하이 .13%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2105901.jpg)

!["여기도 품절이라고요?"…Z세대 '뷰티 방앗간' 된 다이소, 다음 대란템은? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2105870.jpg)

![절기상 소설, 눈 대신 낙엽 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2105757.jpg)