해외건설 수주시장이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)와 유가 전쟁이라는 거대한 암초를 만났다. 코로나19 확산으로 전세계 석유 소비 위축이 불가피해진 상황에서 사우디아라비아와 러시아 간 유가 전쟁 쇼크가 조기에 진정되지 않을 것이라는 비관론이 나오고 있다. 국내 건설사들의 해외 공사 수주에도 비상이 걸렸다.

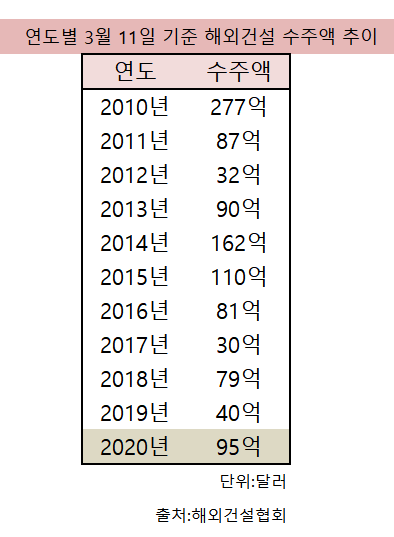

12일 해외건설협회에 따르면 이날 기준 국내 건설사들의 올해 해외 수주액은 95억3854만 달러(약 11조3861억 원)다. 지난해 같은 기간(40억 달러)보다 무려 138% 늘었다. 중동과 아시아에서 각각 57억 달러, 36억 달러를 따냈고, 나머지 수주액은 브라질 등 중남미(3억 달러)에서 가져왔다. 삼성엔지니어링이 35억 달러로 1위를 기록 중이고, 삼성물산과 현대건설이 각각 25억 달러, 18억 달러로 뒤를 잇고 있다.

지난해 해외 수주 실적(223억 달러)은 건설사들의 보수적인 수주 전략과 저유가, 중동 국가들의 발주량 감소 등으로 13년 만에 최악의 수준으로 추락했다. 그러나 올해는 분위기가 사뭇 달랐다. 연초까지만 해도 건설사들이 대규모 프로젝트를 잇따라 손에 넣으면서 올해 해외 수주액이 목표치인 300억 달러를 달성할 수 있을 것이라는 낙관론이 이어졌다.

하지만 예상치 못한 악재인 코로나19가 발목을 잡았다. 지난달 코로나 사태로 중국의 석유 소비가 감소한 게 국제유가의 하방압력으로 작용했다. 최근엔 유럽과 미국 등에서 나타난 팬데믹(세계적 대유행) 수준의 코로나19 확산세가 전세계적인 석유 소비 위축으로 이어질 것이라는 우려가 나온다. 이에 석유수출국기구(OPEC)이 석유 추가 감산을 논의했지만 러시아는 이를 거부했다. 추가 감산 합의 실패가 유가 전쟁의 방아쇠를 당기면서 전날 국제유가는 20% 넘게 대폭락했고, 서부 텍사스산 원유는 배럴당 30달러대에 간신히 턱걸이했다. 하루 낙폭 기준으로는 걸프전 당시인 1991년 이후 최대다.

원가를 기준으로 전세계에서 석유를 가장 싸게 뽑아내는 나라는 사우디아라비아와 러시아다. 산유량 기준으로도 두 국가는 나란히 1, 2위를 차지한다.

문제는 사우디아라비아 국가 재정의 90% 가까운 돈이 석유 수출에서 나온다는 점이다. 유가가 낮아지면 재정에 상당한 타격이 가해지고, 이는 국가경제 위축과 석유 관련 사업 발주 감소라는 연쇄효과를 낳는다. 국내 건설사들의 수주액이 또다시 미끄럼틀을 탈 수 있다는 얘기다. 통상 유가가 상승하는 시기엔 중동 국가의 플랜트 발주량이 늘고, 유가가 낮아지면 덩달아 줄어든다.

중동 산유국들이 석유 관련 프로젝트를 발주하려면 유가는 배럴당 50달러 이상은 돼야 한다는 게 전문가들의 견해다. 물론 이 역시 발주 행렬로 이어질 만큼 높은 가격은 아니다. 하지만 사우디아라비아와 러시아 간 유가 전쟁이 한동안 지속될 것으로 외신들은 보고 있다. 유가는 당분간 배럴당 20~40달러 수준이 될 것으로 점쳐지는 분위기다.

결국 정부가 지난달 내놓은 300억 달러 수주 목표에도 비상등이 켜졌다. 건설업계에선 올해 목표액 달성이 불가능하다고 섣불리 단정하기도 어렵지만 장및빛 전망도 어렵다는 말이 흘러나온다.

증권업계가 올해 발주시장에 나올 것으로 점쳤던 카타르와 사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트 발 프로젝트는 줄줄이 미뤄질 가능성이 커졌다.

절반 이상을 중동에서 가져오는 해외 수주 구조를 바꾸기도 쉽지 않다. 시장이나 공종의 다각화로 경쟁력을 높이는 게 단기간에 가능한 일이 아닌데다 아프리카 지역 수주의 절반은 중국이 가져가는 실정이어서 사실상 비집고 들어갈 틈이 없다. 중국은 정부가 자국 국영기업을 전략적으로 지원하며 아프리카 인프라 건설에 나서고 있다.

손태홍 한국건설산업연구원 미래기술전략연구실장은 "사우디아라비아와 러시아의 감산 실패라는 요인에 코로나19의 전세계 확산으로 인한 석유 소비 위축 장기화까지 더해지면 유가는 쉽게 회복되기 어려울 것"이라며 "코로나19 사태가 단기간으로 끝나지 않을 것으로 보여 건설업계는 올해도 쉽지 않은 시기를 보낼 것으로 예상된다"고 말했다.

![최가온 첫 금메달·임종언 동메달…오늘(13일)의 경기 일정 [2026 동계올림픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2295754.jpg)

![OTT에 밀리고 ‘천만영화’ 실종[K-극장에 켜진 경고등]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2295692.jpg)

![서쪽 짙은 안개·수도권 미세먼지 ‘나쁨’…낮밤 기온차 커 [날씨 LIVE]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2294602.jpg)

![[아파트값 상승 톱10] 서울 강남구 ‘목련타운’ 등](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2295766.jpg)

![삼성, HBM4 양산… ‘조직 개편’ 승부수가 통했다 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2295966.jpg)

![설 앞두고 귀성길 오르는 시민들 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2296006.jpg)