(편집자주: 글로벌경제의 패러다임이 급변하고 있다. 미국과 유럽, 일본 등 이른바 선진경제의 영향력이 약화하고 아시아와 중남미 등 신흥경제가 성장을 주도하고 있다. 일각에서는 글로벌경제의 구조적인 환경이 변화하고 있다는 주장도 제기되고 있다. 18세기 산업혁명부터 혁신을 내세우며 ‘선진국’이라는 이름으로 주도권을 행사한 선진경제가 무너지고 있다는 것이다. 3회에 걸쳐 선진경제의 현황과 문제점, 전망을 분석한다)

<글 싣는 순서>

上. 미국, 무너진 자존심...경제·외교 총체적 위기

中. ‘느림보 구경제’유럽 어디로

下. 기로에 선 일본, 태양은 지는가

화려한 시절은 1980년대 말 부동산 버블 붕괴와 함께 막을 내리고 이후 20년 넘게 계속되는 장기 불황은 가느다란 희망의 불씨마저 꺼뜨리고 있다.

일본 경제가 잘 나가던 시절, 금리가 내려 서민층에까지 대출이 확대되자 자금이 부동산 투기에 몰리면서 부동산 시장에 심각한 거품이 발생했다. 당시 일본의 수도 도쿄의 12평(약 39.67㎡)짜리 아파트 값은 20억엔을 호가했을 정도.

하지만 부동산 거품이 꺼지면서 20억엔에 달하던 부동산 가치는 1억엔으로 추락했고, 미국 록펠러센터나 엠파이어스테이트 빌딩은 5년 만에 엄청난 차익을 내고 다시 미국의 품에 안겼다.

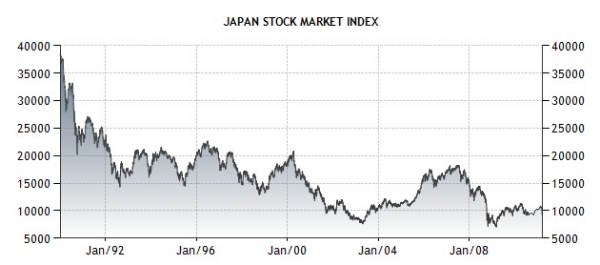

1990년대 초 일본 경제는 암흑기로 접어들었다. 주식과 부동산 가격의 폭락은 일본 금융기관에 막대한 부실여신을 유발했고 이는 금융기관의 대출여력을 약화시켜 10년여에 걸친 장기 불황을 초래했다.

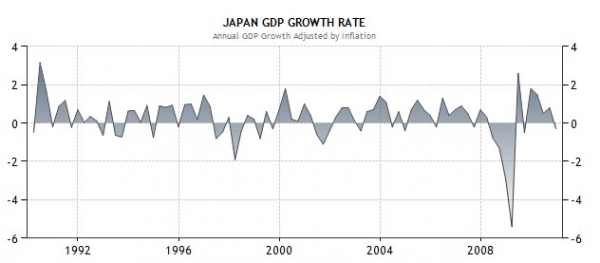

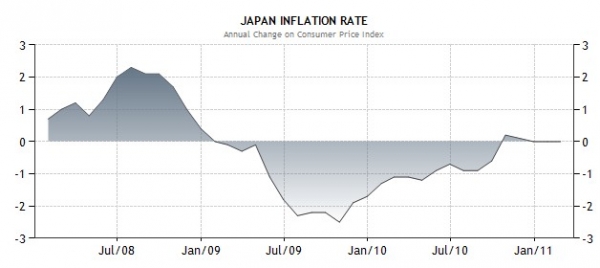

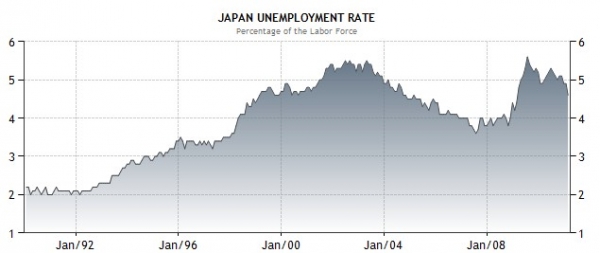

장기 불황 국면에서 일본 경제는 연평균 0.2%에 불과한 경제성장세를 보인 가운데 실업률은 5.5%로 2배 이상 상승했으며, 소비자물가는 같은 기간 2.2%가 하락해 전형적인 디플레이션 양상을 나타냈다.

1989년말 3만9000대를 기록했던 닛케이225지수는 1992년 중반에는 1만5000대로 반토막이 났고 최근에는 1만선을 돌파하기도 버겁다. 부동산 가격 역시 1991년 고점 이후 급락세로 반전돼 20년이 지난 현재도 3분의 1 수준에 그치고 있다.

일본은 부동산 거품의 후유증을 제거하기까지 무려 3년이라는 세월을 보냈다. 그 동안 비축했던 정부 자산과 해외 투자 국공채의 운영 기금을 전용해 외환 사태를 단 3년 만에 해결하게 된 것.

그러나 일본의 버블 악몽은 여기서 끝난 것이 아니었다.

미국발 금융 위기와 유럽 재정 위기를 연달아 겪으면서 경제에 대한 낙관론은 자취를 감춘 지 오래다.

정책 당국자들의 노력에도 불구하고 디플레이션의 탈출구는 보이지 않는 가운데 고령화와 저출산으로 인구는 급격히 줄고 있다. 여기다 선진국 가운데 최대인 재정적자와 국가부채로 탄력적인 재정운영은 꿈도 못 꾸는 형국이다. 세계 2위 경제대국 타이틀은 지난해 중국에 내줬다.

여기다 3ㆍ11 동일본 대지진은 또다시 일본의 장기 불황을 예고하고 있다. 2008년 아소 다로 당시 총리가 내린 ‘전치 3년의 중상’이라는 진단이 무색해졌다.

불가사의한 것은 갖가지 글로벌 악재로 세이프 헤이븐(안전도피처)이 사라지는 가운데 일본의 통화인 엔화는 여전히 안전자산 대접을 받고 있다는 것이다. ‘약한 경제 속 강한 통화’의 수수께끼다.

엔화 가치는 지난달 16일 뉴욕외환시장에서 달러당 76.25엔으로 사상 최고치로 올랐다 주요 7개국의 공조 환율 개입 이후 계속 하락해 최근에는 84엔대에 거래되고 있다. 이는 사상 최고치에서 하락한 수준일 뿐 여전히 높은 수준이다.

지난해 평균 엔화 값은 달러당 85엔 수준으로, 2008년에 100엔, 2009년에 93엔 수준이었던 것에 비하면 불과 2년 만에 엔화 가치가 15엔이나 절상된 셈이다.

이는 일본이 여전히 세계 경제의 자금 줄이며, 엔화가 기축통화로서 약해진 달러의 역할도 병행했다는 방증이다.

전문가들은 이번 대지진으로 일본 경제는 단기적으로 위축되겠지만 세계 경제에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보고 있다. 일본의 저력이 다시 한번 빛을 발할 수 있을지 주목된다.

![올림픽이 너무 조용해요 [2026 동계올림픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2294154.jpg)

![직장인 설 상여금, 10명 중 4명은 받는다 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2294169.jpg)

!["엔비디아가 골목길 입구까지 쫓아왔다?" 자율주행 사이다 팩트 체크 [찐코노미] #테슬라](https://i.ytimg.com/vi/tIWc3d9GgOE/mqdefault.jpg)

![직장인 설 상여금, 10명 중 4명은 받는다 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2294169.jpg)

![김택우 의사협회장, 의대 정원 증원 관련 긴급 브리핑 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2294312.jpg)