(편집자주: 신용평가사들이 미국에 이어 일본의 신용등급을 강등하면서 글로벌 경제의 위기감이 고조되고 있다. 유럽 재정위기 사태로 남유럽 주요국의 신용등급은 이미 디폴트 직전 상황에서 선진국 역시 등급 강등 폭풍에 휘말리고 있다. 경제도 문제지만 신평사의 행태에 대한 논란이 끊이지 않고 있다. 3회에 걸쳐 국가 신용등급 강등 사태를 분석한다)

<글 싣는 순서>

① 미국 이어 일본까지...선진국도 숨을 곳이 없다

② 초토화된 유럽...등급 ‘극과극’의 전쟁

③ 신평사, 이대로 괜찮나

‘느림보 구경제’라는 비난을 들을 정도의 만성적인 성장 정체에다 재정위기로 휘청이며 국제 신용평가사들로부터 신용등급 강등 폭탄에 허덕이고 있다.

채무위기로 구제금융을 신청한 그리스와 아일랜드, 포르투갈이 해결방안을 찾아가고 있지만 국가파산 위기에 대한 불안감은 여전한 상태다.

유로존(유로화 사용국) 3,4위 경제국인 이탈리아와 스페인으로 위기가 전염될 것이라는 우려도 가시지 않고 있어 구제국외 다른 유로존 국가들의 신용등급 하락도 배제할 수 없는 상황이다.

특히 그리스는 2차 구제금융안 마련에도 불구하고 신평사들의 압박에서 벗어나지 못하고 있다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)는 지난달 “그리스의 채무 재조정이 ‘선택적 디폴트(채무불이행)’에 해당한다”면서 그리스의 국가 신용등급을 기존 ‘CCC’에서 ‘CC’로 강등했다. ‘CC’는 디폴트보다 2단계 높은 등급이다.

구제국 아일랜드와 포르투갈에 대해서는 각각 ‘BBB+’, ‘BBB-’를 제시하고 있다.

‘BBB-’는 정크(투자부적격) 수준보다 1단계 높은 수준이다.

벨기에는 ‘AA+’에 속해 있으며 위기 우려가 사라지지 않고 있는 스페인과 이탈리아는 각각 ‘AA’,‘A+’를 부여받고 있다.

현재 유럽에서 S&P로부터 최고 국가신용등급인 ‘AAA’를 부여받고 있는 나라는 프랑스 독일 영국 덴마크 네덜란드 룩셈부르크 노르웨이 스웨덴 스위스 핀란드 등이다.

전문가들은 프랑스와 영국 등의 신용등급이 강등될 가능성이 높은 것으로 내다보고 있다.

실제로 미국의 신용등급 하락 이후 프랑스에 대한 신용등급 강등설에 휩싸였다.

프랑스 신용등급 강등설이 나돌고 있는 이유는 재정위기를 겪고 있는 그리스 등 남유럽 국가에 대한 익스포저(노출)가 가장 많기 때문이다.

S&P를 비롯해 무디스, 피치 등 세계 3대 신평사가 프랑스 신용등급을 유지한다고 밝힌 상태지만 시장의 불안은 사그라들지 않고 있다.

영국은 경제 기초가 취약한 국가로 전락했다.

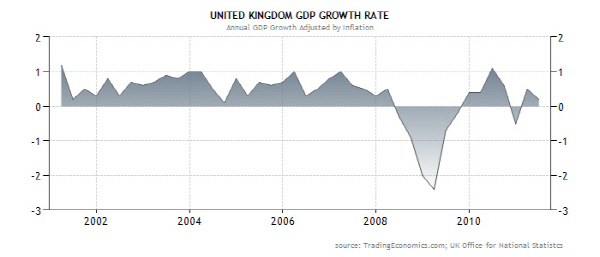

영국의 지난 5년간 연평균 성장률은 0.4%로 신평사들로부터 최고 신용등급을 받고 있는 국가들의 평균인 1.4%에 비해 훨씬 뒤떨어져 있다.

영국 경제는 지난 9개월 동안 거의 성장이 멈춘 상태다.

영국의 2분기 국내총생산(GDP)는 전분기 대비 0.2%, 전년 동기 대비 0.7% 성장하는데 그쳐 제로성장에 머물고 있다.

![[이슈Law] 연달아 터지는 ‘아트테크’ 사기 의혹…이중 구조에 주목](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105868.jpg)

![“한국서 느끼는 유럽 정취” 롯데 초대형 크리스마스마켓 [가보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105976.jpg)

![[ENG/SUB]지드래곤(G-DRAGON)의 음악, 다른 아이돌과 뭐가 다른데? [컬처콕 플러스]](https://i.ytimg.com/vi/9hsaYzMk9gc/mqdefault.jpg)

!["여기도 품절이라고요?"…Z세대 '뷰티 방앗간' 된 다이소, 다음 대란템은? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2105870.jpg)

![휘발유-경유, 6주 연속 동반 '상승' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2106198.jpg)