#서울 구로구의 한 발광다이오드(LED) 업체 김모 사장은 지난해말 잠을 이루지 못했다. 매출이 15% 가까이 준 데다 꼭 필요한 직원들이 높은 임금을 쫓아 보다 큰 기업으로 옮겼기 때문이다. 김 사장은 중소기업이지만, 인재를 키우려고 수년간 교육시키고 해외연수도 보내줬다. 하지만 떠나는 직원들을 바라만 볼 수 밖에 없는 처지다.

삼성전자 현대자동차 등 한국 대표 기업들은 수출 중심으로 경제를 성장시키고자 하는 정책에 힘입어 지난해 사상 최대의 실적을 올렸다. 반면 중소기업은 제품가격인하 및 원자재 가격상승 등으로 수익률이 지속적으로 하락했다. 특히 중소기업이 기술개발에 대한 투자를 할 수 있는 여력조차 잃어버리는 부작용이 드러나면서 ‘빈익빈 부익부’현상이 심화되고 있다.

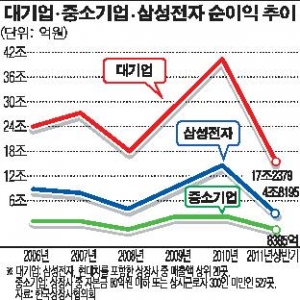

◇‘기업 양극화→고용 양극화’= 대기업과 중소기업의 순이익 차이가 시간이 갈수록 벌어지고 있다. 한국상장사협의회 자료를 분석한 결과, 지난해 삼성전자와 현대자동차 등 매출액 상위 20대 기업과 근로자 300명 미만 자본금 80억원 이하 중소기업 527개의 순이익 차이가 39조원으로 집계됐다.

이같은 순이익 차이는 금융위기 당시인 지난 2008년(19조원)을 제외하면 2006년(23조원), 2007년(27조원), 2009년(29조원) 등으로 계속 확대되고 있다. 지난해 상반기까지 20대 대기업과 527개 중소기업 간의 순이익 차이가 이미 16조원을 넘어 서 연간으로 30조원을 넘을 것으로 예상된다.

또 지난해 상반기 527개 중소기업의 순이익 합계가 8385억원으로 삼성전자의 순이익 4조8195억원의 6분의 1에 불과했다. 월 평균 급여의 경우, 매출액 상위 20대 대기업이 351만원, 527개 중소기업이 239만원으로 중소기업은 대기업의 68.1%에 그쳤다.

대표기업들이 해외에서 성과를 올리고 이익이 증가하는 것은 환영할 일이다. 하지만 대기업들의 일자리는 제한적일 수 밖에 없다. 한국은행에 따르면 지난 2010년 기업 순이익의 30%를 10대 기업이 가져간 반면, 고용규모는 2009년 기준으로 1.7%에 그쳤다. 이를 방증하듯 지난해 6월 현대자동차 울산공장 생산직 근로자 모집에는 70명 모집에 7000여명이 몰려 경쟁률이 ‘100 대 1’을 넘어서며 사상 최고치를 기록했다.

지난해 대·중소기업 간 가장 뜨거웠던 ‘중기적합업종’과 ‘이익공유제’논란 역시 지속될 전망이다. 적합 업종은 과거 대기업의 진출을 일방적으로 제한했던 고유업종의 부활이라는 오해까지 받으며 큰 파장을 일으켰다.

두부, 레미콘, 금형, 데스크톱PC 등에 대해 전경련은 적합업종 지정 반대 보고서까지 발표하며 조목조목 비판했다. 이에 해당 중소기업 업계에서 반박자료로 맞대응하면서 대·중기간 갈등의 골은 깊어졌다. 지난해 총 신청품목 267개 중 3차에 걸쳐 79개 품목이 적합업종으로 선정됐다. 그러나 아직까지 미완에 그친 협의로 올해 부작용이 잇따를 것이란 우려가 깊다.

이런 가운데 금융시장 불안과 경기둔화 여파로 중소기업들은 올해 심각한 자금난도 겪을 것으로 예상된다. 한국상장사협의회의 최근 자료를 살펴보면 유가증권시장 12월 결산법인 중 632개사의 지난해 6월말 현재 현금 및 현금성자산은 모두 48조1330억원으로 지난해 말의 52조940억원보다 7.6% 줄었다.

문제는 현금성자산이 줄어든 기업에는 시가총액 기준으로 중소형주에 속하는 중견·중소기업이 많다는 것. 반면 10대 그룹의 현금 및 현금성자산의 평균 감소율은 5.0%로 상장사 평균치보다 낮다.

여기에 올해 한미 자유무역협정(FTA) 발효로 일부 수출 대기업들이 과실을 독점할 것이라는 분석도 대·중소기업 간 갈등을 키우는 요인이 되고 있다. 무역 규모가 급증하면서 대기업과 중소기업, 수출기업과 내수기업 간의 양극화 현상이 심해진 것은 우리 경제가 해결해야 할 숙제다.

![뉴욕증시, 기술주 반등에 상승…다우, 사상 최고치 [글로벌마켓 모닝 브리핑]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2291018.jpg)

!["엔비디아가 골목길 입구까지 쫓아왔다?" 자율주행 사이다 팩트 체크 [찐코노미] #테슬라](https://i.ytimg.com/vi/tIWc3d9GgOE/mqdefault.jpg)

![마이클 월스 전미아시아연구소(NBR) 소장 한경협 내방 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2293929.jpg)

![빗썸 '오입금' 비트코인, 써버려도 '무죄'?… 형사 피해도 '민사 폭탄' [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2293568.jpg)

![정치·외교·통일·안보 대정부질문, 답변하는 김민석 총리 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2293534.jpg)