신중년(新中年). 60세부터 75세까지의 노년을 가리키는 새로운 말이다. 이전까지 40세 전후를 중년이라 여겼다면 고령화가 진행되면서 이제는 60세 이상을 새로운 중년층으로 분류하고 있다.

1970년대만 해도 우리나라의 평균 기대수명은 60세를 겨우 넘겼다. 그 당시에는 퇴직이 곧 은퇴였다. 퇴직 후 새로운 도전을 시도할 시간도, 퇴직자들을 위한 활동 공간도 모두 부족했기 때문이다. 대부분의 퇴직자는 뒷방으로 물러나 여생을 보낼 수밖에 없었다.

그러나 고령화 시대의 퇴직자들은 다르다. 우선 시간적 여유가 있다. 현재 국내 직장인의 평균 퇴직연령은 54세, 한국인의 평균 기대수명은 81세다. 해마다 기대수명이 늘어나고 있는 점을 고려하면 정년퇴직 후 30년 이상을 보내야 한다는 계산이 나온다.

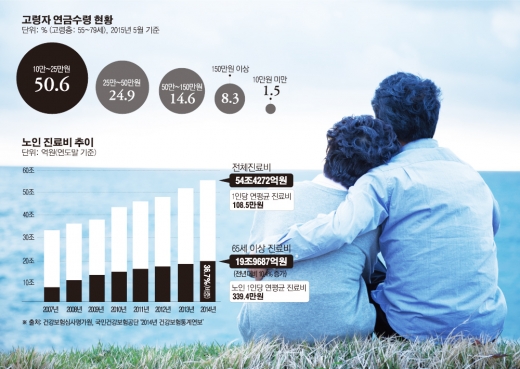

은퇴 후의 시간이 늘어나면서 신중년층의 인생 이모작이 시급하다. 하지만 60세 이상 신중년층의 재테크 수준은 형편없다. 지난해 서울대·메트라이프 조사에 따르면 공적연금, 기업연금, 개인연금 등 안정된 노후 소득보장 체계를 갖춘 신중년층 비율은 14%에 불과했다.

신중년을 편하게 즐기기 위해선 어떤 부분을 중점적으로 점검해야 할까. 전문가들은 자산관리가 필수라고 조언한다. 소득 공백을 최소화하는 것이 최우선이기 때문이다.

소득 공백을 메우기 위해서는 재취업이나 창업에 성공하는 것이 최선이다. 그러나 대부분의 은퇴자가 그렇듯 재취업은 하늘의 별 따기이며, 창업으로 성공한다는 것은 복권에 당첨되는 것과 같은 일이다.

재취업과 창업이 여의치 않을 때를 대비해 은퇴자금 중 일부로 다달이 최소한의 생활비는 연금으로 받게 해야 한다. 또 국민연금 가입자 노령연금을 최장 5년 앞당겨 받을 수도 있다. 다만 연금수령 시기를 1년 앞당길 때마다 연금액은 6%씩 줄어든다.

자신이 거주하고 있는 집을 이용하는 것도 좋은 방법이다. 주택연금은 만 60세 이상 주택(9억원 이하) 소유주가 주택을 담보로 평생 혹은 일정 기간 동안 매월 연금방식으로 노후생활자금을 지급받는 국가 보증 역모기지론이다. 사적연금을 가입하지 않았다면 주택연금도 고민해 봐야 한다.

보험금을 낼 여력이 안 된다고 해서 종신보험을 무턱대고 해지하는 것은 금물이다. 종신보험은 가장이 한창 일할 시기에 갑작스럽게 사망했을 때 유가족의 생계를 보장할 목적으로 가입한다. 그렇다면 가장이 정년퇴직하고 나면 종신보험은 그 용도를 다한 것일까. 그렇지는 않다. 종신보험을 잘만 활용하면 유족의 노후자금 걱정을 덜 수 있다.

김동엽 미래에셋은퇴연구소 이사는 “부부간 나이 차이(3세)와 수명 차이(7년)를 단순 계산하면 남편보다 아내가 10년은 더 산다”며 “이때 남편의 종신보험은 홀로 살아갈 아내가 기댈 수 있는 마지막 보루일 수도 있다”고 설명했다.

의료비에 대한 점검도 반드시 필요하다. 일반인 1년 의료비는 65만원이지만 사망하기 전 1년간 의료비는 795만원이다. 보통 사람이 12년 동안 사용할 의료비를 마지막 1년 동안 모두 사용하는 셈이다.

신중년의 시기는 소득은 줄어들고 의료비 지출은 점점 늘어간다. 보험료를 타서 쓰는 일도 잦아지는데, 똑같은 수술이나 치료를 받고도 보험금을 받는 사람과 그렇지 못한 사람이 생긴다. 보험금은 아는 만큼 받을 수 있다.

대부분 60세를 전후해 직장에서 정년을 맞으면서 소득이 줄어든다. 반면 나이가 들면서 의료비와 간병비는 빠른 속도로 늘어나고 각종 보험금을 타서 쓰는 일이 잦아지게 된다. 따라서 보험료는 최소화하고, 질병이나 사고가 났을 때 제대로 보험금을 타서 쓸 수 있어야 한다.

건강보험료 부담을 낮추기 위해서는 직장에 다니는 자녀의 건강보험에 피부양자로 올리면 별도로 건강보험료를 내지 않아도 된다. 또한 보험금을 받기 위해서는 보험 전문가에게 조언을 받아야 한다. 같은 질병에도 보험상품의 종류와 가입 시기에 따라 보험금을 받을 수 있는 조건이 다르기 때문이다.

김 이사는 “은퇴 준비는 의료비 마련부터 시작해야 한다”며 “일반적으로 은퇴 준비라고 하면 매월 필요한 생활비 정도만 있으면 된다고 생각하지만, 실제 어려움에 부딪히는 것은 부족한 생활비가 아니라 갑자기 목돈이 들어가는 의료비 때문일 때가 많다”고 말했다.

![[단독] K-지속가능성 공시 최종안 가닥… 산재·장애인 고용 빠졌다](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2294232.jpg)

!["주인 없는 회사 정조준"…달라진 국민연금, 3월 주총 뒤흔들까 [국민연금의 주주활동 ②]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2294306.jpg)

![오전까지 곳곳 비·눈…출근길 빙판길·살얼음 주의 [날씨]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2273914.jpg)

![변동성 키울 ‘뇌관’ 커진다…공매도 대기자금 사상 최대 [위태로운 랠리①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2294273.jpg)

!["엔비디아가 골목길 입구까지 쫓아왔다?" 자율주행 사이다 팩트 체크 [찐코노미] #테슬라](https://i.ytimg.com/vi/tIWc3d9GgOE/mqdefault.jpg)

![직장인 설 상여금, 10명 중 4명은 받는다 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2294169.jpg)

![김택우 의사협회장, 의대 정원 증원 관련 긴급 브리핑 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2294312.jpg)