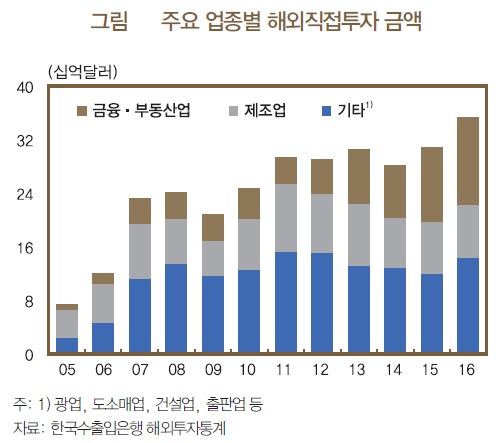

제조업 보다는 금융이나 부동산 투자를, 저임금이 아닌 시장 확대를, 인수합병(M&A) 등 지분인수를 위한 내국인의 해외직접투자가 크게 늘고 있다는 분석이 나왔다. 이는 글로벌 금융위기 이전 제조업 중심의 공장건설(그린필드형)이나 저임금 목적의 투자와는 사뭇 달라진 풍경이다.

우선 업종별로 보면 2011년 13%에 불과했던 금융·부동산업 관련 투자비중은 2016년 37%로 늘었다. 금액기준으로도 같은 기간 37억달러에서 130억달러로 3.5배 증가했다.

반면 2000년대 중반 50%를 넘던 제조업 투자 비중은 2016년 22%로 급감했다. 금액기준으로도 101억달러에서 78억달러로 축소됐다.

저금리 장기화와 해외 자산가격 상승 기대감이 확산하면서 연기금이나 공제회 및 금융기관을 중심으로 해외 금융자산이나 상가, 사무용 건물 투자후 임대를 위한 투자가 활발했다는 게 한은측 설명이다.

현지시장 진출 목적의 수평적 투자도 2003년에서 2009년까지 누적기준 157억달러에서 2010년부터 2016년까지 350억달러로 증가했다. 전체 제조업 해외직접투자에서 차지하는 비중도 같은기간 42%에서 59%로 높아졌다.

같은기간 철강·금속(30억8000만달러), 자동차(30억7000만달러), 화학(30억1000만달러) 등 분야를 중심으로 수평적 투자가 급증한 것도 눈에 띈다. 이는 글로벌 보호무역기조로 수입규제조치가 많았던 업종을 중심으로 현지시장 진출에 나섰기 때문으로 풀이된다.

또 이런 경향은 대기업뿐만 아니라 중소 제조업체로까지 확산하고 있었다. 실제 중소기업의 제조업 부문 현지시장 진출 투자는 2014년 7억달러에서 11억달러로 늘었다. 이는 같은기간 제조업 부문 투자가 45억달러에서 52억달러로 증가한 주된 요인이 됐다.

2000년대 이후 4배 가량 상승한 중국의 인건비와 대기업·중소기업간 분업밀착 관계 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

2011년부터 2015년까지 누적 기준 75억달러였던 신기술 확보 목적의 해외직접투자도 2016년부터 2017년 상반기 112억달러로 급증했다. 이중 지분인수 투자가 90%인 100억달러를 차지했다.

실제 지난해 삼성전자는 스마트카 사업 진출 목적으로 미국의 자동차용 전기·전자장치 제조업체인 하만을, 네이버는 인공지능분야 진출을 위해 일본의 로봇 제조사인 윈클(vinclu)을 인수한 것이 대표적 예다.

이용대 한은 과장은 “해외직접투자의 이같은 변화는 투자수익률 제고나 해외판로 확대, 글로벌 경쟁력 향상 등 긍정적 요인이 있는 반면, 자산가격 변동시 재무구조에 부정적 영향을 미치거나 국내 고용과 투자를 위축시킬 가능성, 중간재 수출 감소에 따른 수출유발효과 약화 등 부정적 요인도 있다”며 “부정적 영향을 최소화하고 산업공동화를 방지하기 위한 국내 복귀 지원정책의 효율성을 제고할 필요가 있다”고 말했다.

![[찐코노미] 엔비디아 '알파마요' 부상…테슬라 FSD 경쟁 구도에 변수](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2293226.jpg)

![한국 첫 메달은 스노보드 김상겸…오늘(9일)의 주요일정 [2026 동계올림픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2293019.jpg)

![[찐코노미] 엔비디아 '알파마요' 부상…테슬라 FSD 경쟁 구도에 변수](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2293226.jpg)

!['줄 안서도 됩니다' 오늘부터 로또 구매도 모바일로 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2293409.jpg)