13일 금융권에 따르면 금융위와 금감원은 지난주 특사경 관련 사안을 논의하기 위해 한 차례 회의를 열었다. 가장 첨예한 사안은 특사경 운영에 드는 예산이었다. 금감원은 디지털 포렌식과 수사 지원 시스템에 필요한 예산 6억 원을 추가경정 예산에 반영해 달라고 요구했다. 반면, 금융위는 금감원이 가진 예비비 9억 원에서 특사경 운영비를 충당하면 된다는 입장이다.

앞서 금융위는 이달 2일 자본시장 불공정거래와 관련, △특사경 운영 △금융위·금감원 공동조사 활성화 △국민 권익보호 조치 강화 등을 골자로 하는 자본시장조사 업무규정 개정안을 의결했다. 해당 개정안에 따르면 특사경은 금감원 본원 소속 직원 10명 이내로 구성되며, 인권 침해를 방지하기 위해 특사경의 압수수색 등 강제 수사 시에는 검사의 지휘에 따른다.

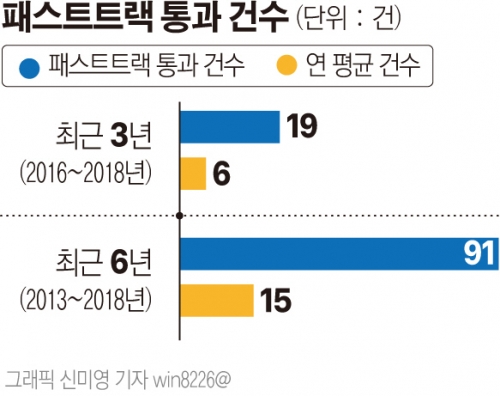

논란이 되는 부분은 특사경의 직무 범위다. 금융위는 특사경의 직무를 증권선물위원회 위원장이 패스트트랙(Fast-Track)에 올린 사건으로 한정했다. 패스트트랙은 긴급하다고 여겨지는 자본시장 불공정거래 사건에 한해 증선위 심의를 생략하고, 증선위원장 결정으로 검찰에 사건을 통보하는 제도다. 금융권에서는 패스트트랙에 올라가는 사건 수 자체가 매우 희박해, 특사경의 역할이 허울뿐이라는 비판이 나오고 있다.

2013년부터 2018년까지 패스트트랙에 오른 사건은 총 91건으로, 연 평균 15건이다. 2016년부터 최근 3년 동안에는 총 19건이 올라 1년에 고작 6건만 패스트트랙을 통과했다. 증선위가 2013년 4월부터 2015년 9월까지 패스트트랙에 올린 사건은 총 72건으로, 금감원이 검찰에 고발·통보한 전체 324건 중 22.2%에 불과하다. 10건을 조사하면 2건 만이 패스트트랙에 올라갔다는 뜻이다.

특사경 임명권을 금융위원장이 독점하는 것도 금감원 내 불만의 목소리가 나오는 이유다. 금융권 관계자는 “현재 박용진 의원이 금감원장도 특사경에 대한 지명 요청권을 갖게 하는 법률안을 발의한 상태다”면서 “해당 법안이 통과돼 금감원장이 지명권을 갖고, 특사경 예산이 추가경정 예산으로 들어가야 특사경이 영향력을 갖고 활동할 수 있을 것”이라고 말했다.

![전두환과 평행이론...윤석열 '내란죄 무기징역' 의미는? [인포그래픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2297723.jpg)

![[종합] 삼성생명·화재 작년 합산 순익 4.3조⋯본업 둔화 속 투자이익 '버팀목'](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2288619.jpg)

![신혜선의 대형 사기극⋯부두아, 그래서 명품일까 아닐까 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2297799.jpg)

![매물 부족 심화…'전세 구합니다' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2297797.jpg)