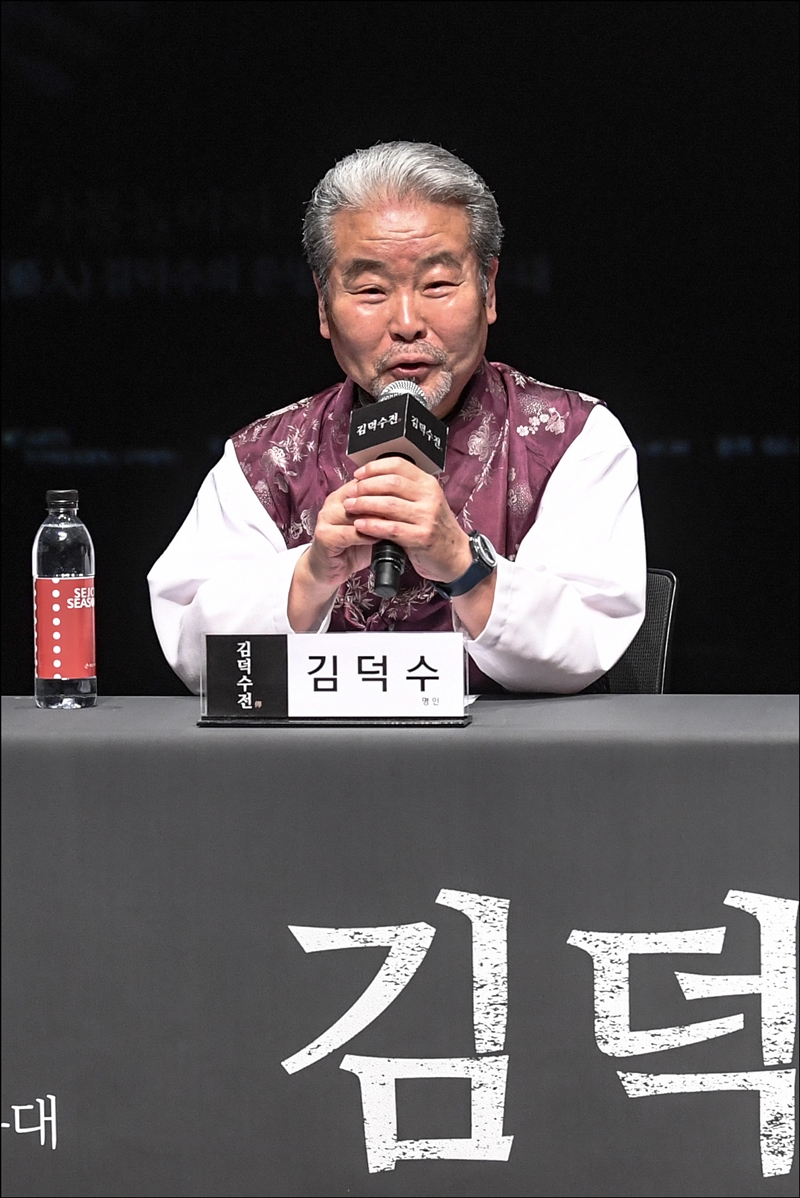

사물놀이 명인 김덕수는 11일 서울 광화문 세종문화회관 S씨어터에서 열린 기자간담회에서 가장 잊을 수 없는 공연을 1990년과 1998년 평양에서 가졌던 두 차례의 북한 공연으로 꼽았다. 63년째 무대에 오르고 있는 '영원한 광대'에게도 평양 공연은 핏줄이 같으면 신명이 통한다는 것을 알게 해준 경험이다.

김덕수는 1957년 5세 때 아버지가 있던 남사당 새미(무동)로 연희에 입문했다. 7살 대통령상을 받으며 장구신동으로 유명해진 그는 낭랑악단의 일원이 돼 전국을 돌아다니며 자신의 이름을 알리기 시작한다. 이후 낭랑악단, 한국민속가무예술단 등을 거치며 전통예술을 계승해 온 그는 1978년 농악을 무대화하면서 꽹과리, 징, 장구, 북 4개의 악기를 활용한 사물놀이를 창시했다.

이번 공연의 이름은 '김덕수전(傳)'이다. 김덕수는 "'홍길동전''춘향전''흥부전'은 알아도 '김덕수전'이라고 하니 생소하다"며 "어깨가 무겁다"고 말하며 멋쩍게 웃어 보였다.

김덕수는 일생에 거쳐 사물놀이의 대중화와 세계화에 대해 고민한 이 시대 최고의 '예인(藝人)'으로 평가된다. 그의 삶이 곧 대한민국 연희의 역사라고 해도 과언이 아니다.

"광대와 예인의 기준은 시대와 역사에 따라 바뀌어 왔어요. 서양문화가 유입되면서 남사당패와 광대 등이 점점 잊혔지만, 해외에선 언제나 풍물이 제일 인기가 있었어요. '덩실덩실'이라는 리듬엔 한국인의 유전자에 내재한 맛과 멋이 있죠."

1987년 6월 항쟁 이후 고 이한열에 대한 진혼 춤으로 선보였던 '바람맞이'는 사물놀이의 '사회 참여' 경험의 한 축으로 꼽힌다. 1970년대 유신정권 시대엔 길거리에서 풍물을 치면 '불량 빨갱이'로 취급당하던 시절이었지만, 김덕수는 대학을 돌아다니며 농악을 전수한다. 그리고 백기완 선생이 작명한 시국춤인 '바람맞이'를 대학로 연우극장에 올리면서, 박종철과 이한열이 겪은 물고문과 불고문을 사물놀이의 연주, 이애주 서울대 교수의 몸짓으로 표현했다.

김덕수 "그때부터 콧수염을 길렀다"며 "사회에 참여하는 광대 정신을 발휘했던 것"이라고 설명했다.

1980년대 이후 김덕수는 전 세계를 돌아다니며 사물놀이 공연을 하면서 사물놀이의 전성기를 연다. 연주자, 기획자뿐만 아니라 제작사로서의 변신도 이 무렵 즈음이다.

"코로나 사태로 가장 어려운 게 우리 같은 광대들이에요. 일용직이기 때문에 공연 요청이 없으면 어떠한 대책도 없습니다. 저는 그걸 평생 느끼고 살아왔어요. 우리 후학들은 전 세계에 나가서 대우받으면서 안정적인 예인으로 살 수 있었으면 합니다. 제가 앞으로 얼마나 더 연주 생활할지 모르겠지만, 거기에 매진하려 합니다. 제가 살아남는 이유이기도 하고요."

공연은 데뷔 63주년을 맞은 김덕수의 일대기를 음악극으로 만들고 싶다는 바람에서 시작됐다. 제작총괄을 맡은 이동연 한국예술종합학교 전통예술원 교수는 1년여에 걸쳐 김덕수와 인터뷰를 통해 책 한 권에 달하는 극본을 완성했다. 극단 골목길의 대표이자 '청춘예찬', '경숙이, 경숙아버지', '개구리' 등을 연출한 박근형이 각색과 연출을 맡았다. 안무가 정영두, 퓨전국악그룹 앙상블 시나위, 사물놀이 본 등도 참여해 극의 완성도를 높인다.

박 연출은 "김덕수 선생님은 어느 날 땅에서 솟고 하늘에서 내려온 예술가가 아니라 우리 같은 사람"이라며 "그런 사람이 지금의 큰 산이 되기까지 얼마나 많은 비바람을 맞고 이겨냈는지 느끼게 해주고 싶다"고 말했다.

이어 "장인이자 예술가로서 김덕수 선생님의 모습은 물론이고 유쾌한 얼굴이면서도 인간 김덕수의 이야기도 관객들에게 전하고 싶다"고 덧붙였다.

극은 김덕수의 어린 시절부터 사물놀이의 탄생까지를 시대별로 그린 1부, 사물놀이를 중심으로 한 전통연희의 전성기와 세계화에 대한 고민을 다룬 2부로 구성됐다. 김덕수가 직접 무대 위에 올라 연주자로서, 교육자로서, 국악과 연희를 사랑하는 예인으로서의 김덕수의 삶을 그린다.

이번 공연은 세종문화회관의 '그레이트 아티스트 시리즈'와 현대차 정몽구 재단의 '명인전 시리즈'의 하나로 공동 제작됐다. 오는 28~31일 세종문화회관 M씨어터에서 공연하며, 29일 저녁 7시 30분 네이버 V라이브를 통해 생중계될 예정이다.

![포켓몬, 아직도 '피카츄'만 아세요? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2296074.jpg)

![최가온, 韓 첫 설상 금메달… ‘마지막 3차 런’ 승부수 통했다 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2295821.jpg)

!['날 풀리니 전국 초미세먼지 말썽' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2296140.jpg)