벙키 리스트는 존재 자체로 권위의식으로 가득찼던 법원의 문화가 변하고 있다는 점을 방증한다.

젊은 배석판사들은 더는 부장판사들의 ‘예스맨’이 아니다. 부장판사와 배석판사 간 엄격한 위계질서가 깨졌다. 배석판사들은 본인의 의견과 생각을 가감 없이 표현한다. 재판 합의 과정에서 부장판사가 쥐었던 주도권은 가장 설득력 있는 판사에게 돌아간다. 젊은 판사들이 제 목소리를 내면서 소신·양심 판결이 늘어나는 점도 눈여겨볼 대목이다.

2009년 미국산 쇠고기 수입 반대 촛불 집회 참가자들은 집회 및 시위에 관한 법률 위반 등 혐의로 서울중앙지법에서 재판을 받았다. 당시 서울중앙지방법원장이던 신영철 전 대법관이 일선 판사들에게 “보편적 결론을 도출하자”는 이메일을 전하면서 ‘재판 개입’ 문제가 불거졌다.

같은 해 대법원 진상조사단은 신 전 대법관이 재판 내용과 진행에 관여한 것으로 볼 소지가 있다고 결론 내렸다. 판사 개인의 의견보다 조직 전체의 논리가 우선시되면서 나타난 문제였다.

법원에 불고 있는 ‘탈조직적’ 바람은 젊은 판사들이 그저 부장판사의 의견에 동조하는 것이 아니라 판사 개인으로서 소신과 신념을 반영할 수 있는 분위기를 만들고 있다. 부장판사의 일방적 결론으로 합의가 끝나던 시절은 지나가고, 부장판사와 좌배석·우배석 판사들의 목소리가 동등해졌다.

재판 합의부가 선고를 내리면서 “피해자를 생각할 때 가슴이 아프나 법리적으로 인정되지 않는다”, “사회적인 비판 여론이 있을 수 있겠으나 감수하겠다” 등 이례적인 표현을 쓰는 경우가 부쩍 늘어난 것도 달라진 법관 사회의 분위기를 대변한다.

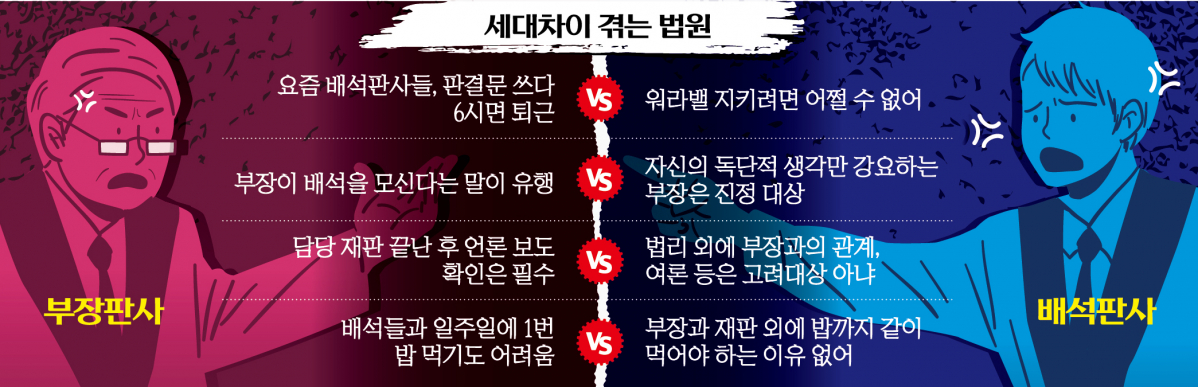

서울고등법원 A 부장판사는 “예전에는 부장이 다소 이상한 결론을 내려도 배석판사들은 그럴만한 이유가 있을 것으로 생각하고 넘어가는 경우가 있었지만, 요즘 세대 판사들은 조목조목 지적하고 비판하거나 공부 안 하는 부장이라고 무시한다”며 “목소리를 내는 것이 당연하다고 생각하는 세대”라고 말했다.

법원 내부에서는 젊은 배석판사들의 ‘마이 웨이’ 성향이 소신과 양심에 따른 판결을 더욱 돋보이게 한다는 말이 나온다. 워라밸을 지향하는 가치관이 대표적이다. 부장판사와의 관계나 외부 언론 보도 등 업무 외적인 것들에 대한 무관심이 소신에 따른 판결을 만든다는 분석이다.

고등법원 B 부장판사는 “젊은 판사들은 여론이나 언론의 눈치를 보지 않는다. 예전에는 자신이 담당하던 재판이 끝나면 어떻게 언론에 보도가 됐는지까지 확인하고 밤늦게 퇴근하는 것이 일반적이었다”면서 “그러나 요즘 젊은 판사들은 자신의 업무가 끝나면 바로 퇴근하는 경우가 많다”고 설명했다. 이어 “외적인 것은 전혀 신경 쓰지 않는 젊은 판사들은 오직 법리에만 집중한다는 장점이 있다”고 덧붙였다.

최근 법원에서는 부장판사들의 합의부에 대한 선호도가 급감했다. 부장판사와 배석판사들의 의견 차이가 부쩍 심해졌기 때문이다.

예전처럼 부장판사의 판결문에 맹목적으로 동의하기보다 자신의 소신에 어긋나는 부분에선 뜻을 굽히지 않는 배석판사가 많아졌다. 도제식 시스템에 익숙한 부장판사들은 이런 변화에 적응하지 못하고 배석판사와 갈등을 피할 수 있는 단독을 일부 선호하기도 한다.

전직 C 부장판사는 “젊은 판사들과 세대 차이를 극복하지 못하고 피로감을 느끼는 부장들은 차라리 혼자가 낫다는 생각을 하는 경우가 많다”고 말했다.

이어 “5년 전 한 배석판사가 대법원장이 참석한 회식자리에서 매일 부장과 점심 먹는 것이 힘들다고 토로해 이상한 판사라는 얘기가 돌기도 했다”면서 “그러나 지금은 매일 같이 밥 먹자고 하는 부장은 꼰대 소리를 듣는다”고 전했다.

![포켓몬, 아직도 '피카츄'만 아세요? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2296074.jpg)

![2월 둘째 주 유튜브 영상 순위 [이투PICK 순삭랭킹]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2278370.jpg)

![중국 춘절 연휴 시작, 북적이는 명동거리 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2296286.jpg)