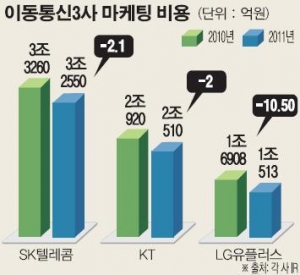

7일 관련업계에 따르면 이통 3사의 지난해 마케팅 비용은 SKT가 3조2250억원으로 가장 많았고, KT(2조510억원)와 LG유플러스(1조5136억원)의 순이었다.

3사 모두 2010년에 비해서는 마케팅 비용을 2~10% 줄였지만, 마케팅 비용이 매출액 대비 20%를 넘지 말아야 한다는 방통위와의 합의는 지키지 못했다. 광고선전비를 제외하더라도 모두 가이드라인인 ‘매출액 대비 20% 이내의 마케팅 비용 지출’을 어긴 셈이다.

통신업계 고위 관계자는 “스마트폰 보급이 급속도로 확산되면서 시장에서 생존하기 위해 지난해 4분기에 마케팅 비용이 많이 소요됐다”고 설명했다.

이같은 마케팅비 증가 추세는 올해도 이어질 전망이다. 이통 3사는 올해가 ‘LTE 원년’으로 정하고 각 사별로 다양한 요금제와 부가 서비스, 보급형 LTE폰 출시 등 다양한 마케팅 전략을 수립했다.

국내 최초로 LTE 가입자 100만명을 돌파한 SKT는 대상고객별 맞춤형 요금제인 ‘생활가치 혁신프로그램’을 실시하고 있다.

LG유플러스는 경쟁사들에 비해 최대 배 이상의 데이터를 사용할 수 있는 요금제를 출시했다. 아울러 하반기에는 보급형 LTE폰을 출시, 현재 가장 넓은 지역에서 LTE 서비스를 제공하는 이점을 최대한 활용한다는 계획이다.

KT도 와프(WARP)라는 가상화 기술을 마케팅에 적극적으로 활용하면서 가입고객을 최대한 확보한다는 전략이다. 또 LG유플러스와 KT는 올해 LTE의 데이터망을 이용해 음성서비스를 제공하는 VoLTE를 도입하는 등 새로운 서비스 제공계획을 가지고 있어 관련 마케팅이 필수적으로 이어질 것으로 예상된다.

업계 관계자는 “LTE 전국망 확보가 이뤄지는 2분기부터는 본격적인 3사의 가입자 확보 경쟁이 이뤄질 것으로 보인다”며 “차별화된 서비스와 통화품질로 승부를 건다고 하더라도 이를 고객들에게 알리려면 관련 마케팅 비용을 줄이기는 어려운 현실”이라고 말했다.

그는 이어 “소비자들의 통신요금에 대한 부담을 최대한 감안하면서도 생존경쟁에서 밀리지 않기 위한 치열한 마케팅은 피할 수 없다”고 덧붙였다.

한편 소비자 입장에서는 이동통신사들이 마케팅 비용을 줄이지 않는다면 통신요금 인하를 기대하기는 사실상 어렵다. 이에 따라 방통위는 지난해 이통3사의 마케팅 비용 과다지출을 근거로 통신요금 인하압박이 거세질 것으로 예상돼, 통신업계의 고민은 더 깊어질 것으로 예상된다.

![신동빈 롯데회장, '첫 금메달' 최가온에 축하 선물 [2026 동계 올림픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2295821.jpg)

![“식물도 장비빨”…LG전자 ‘틔운 미니’와 함께한 금어초의 생애주기 [써보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296174.jpg)

![2월 둘째 주 유튜브 영상 순위 [이투PICK 순삭랭킹]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2278370.jpg)

![설날, 분주한 김포공항 '북적' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2296440.jpg)