포스코 전 대관(對官)팀장이 청와대 1인 시위에 나서면서 포스코 내부적으로 켜켜이 쌓인 적폐와 부정부패가 또다시 구설에 오르고 있다. 포스코에서 사실상 ‘로비팀’이라 불리는 대관팀 소속 직원이 전ㆍ현직 경영진과 정치권의 불편한 연결고리를 폭로하면서 포스코 안팎으로 미묘한 긴장감이 흐르고 있다.

대관팀은 통상적으로 기업 경영에 결정적 영향을 주는 외부 변수에 대응하는 사내 조직으로 분류된다. 민형사상 소송, 사업 규제, 정부 정책 등 중대 현안에 대처해 기업 이익을 관철하는 사실상의 로비팀 역할을 한다. 그만큼 회사 내외적 변수에 민감한 정보를 다루고 있다.

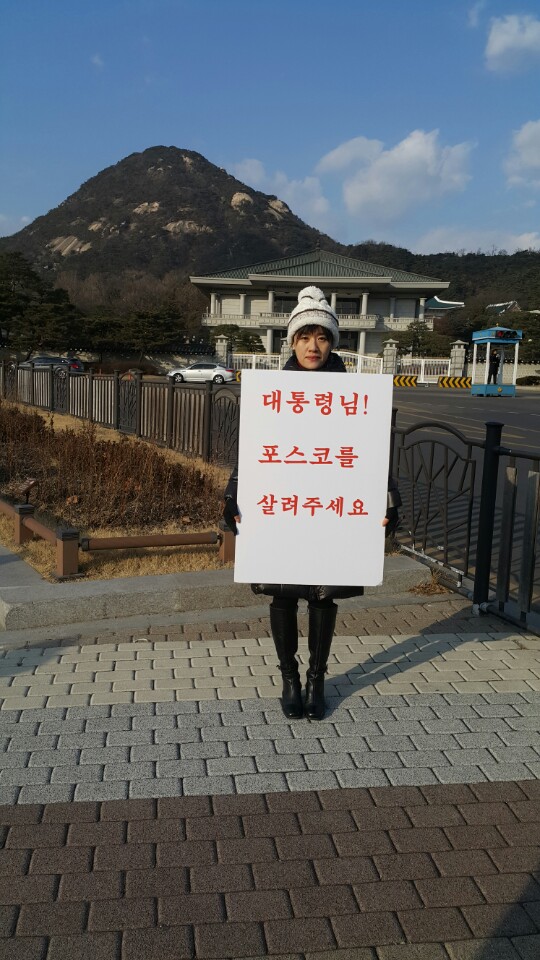

정민우 전 포스코 팀장은 대관조직에 소속돼 23년간 포스코에 몸담았던 인물이다. 그는 당초 설 연휴 기간만 진행하기로 했던 청와대 앞 1인 시위의 기간을 무기한으로 연장했다. 당초 정 전 팀장은 정치권의 꽃놀이패에 불과한 전ㆍ현직 경영진의 실상에 민낯을 보여주고 싶은 심정에서 출발했다. 그러나 시위를 거듭할수록 그에게 전달되는 또 다른 비리 의혹들이 그에게 무기한 시위라는 무거운 책임감으로 맞서게 했다.

정 전 팀장은 “포스코가 일본과의 국교 정상화에 따른 대일청구권 자금으로 세워진 국민기업이기에 정권의 입맛에 따라 경영적 판단이 이뤄져서는 안 된다”고 강조한다.

정 전 팀장의 입을 통해 전달되고 있는 포스코 경영진과 정치권 실세들의 조합은 불합리한 관행과 도덕적 해이로 압축됐다. 정 전 팀장은 “친박계열의 정치권 실세들과 권오준 포스코 회장을 비롯한 황은연 사장, 김진일 사장 등의 유대관계는 정준양 전 포스코 회장 비리 사건의 사전 예고편”이라고 주장하고 있다. 이에 포스코는 정권이 바뀔 때마다 비리와 수사가 반복되는 결과가 초래될 수밖에 없다는 것이다.

실제로 포스코를 둘러싼 고질적 병폐의 원인은 ‘주인이 없다’는 점이다. 포스코는 지난 2000년 소위 국민주 형태로 민영화가 진행되면서 국가도 국민도 주인 행세를 못 하는 어중간한 입장에 놓이게 됐다. 그 틈새를 정권의 실세들이 파고들면서 기업경영이 농단되고 말았다는 것이다.

포스코는 지난해 창립 47년 만에 첫 적자를 기록했다. 주인 없는 회사의 숙명인 정치권과의 불편한 연결고리가 심각한 경영부실을 초래한 것이다. 정 전 팀장은 “정준양 전 회장이 재임 5년 동안 국내외에서 무려 32조원에 이르는 부실ㆍ부패한 투자로 포스코가 거덜났다”고 지적한다.

더 큰 문제는 현 경영진이 사상 첫 순손실이 주는 경고를 심각하게 받아들여 전화위복의 기회로 삼아야 할 시기에 4월 총선을 앞두고 정치권 실세들의 눈도장 찍기에만 열중하고 있다는 점이라고 그는 주장하고 있다. 정 전 팀장은 “일부 경영진의 경우 공급사와의 갑을관계를 빌미로 정치권 인사들의 후원금을 우회적으로 지원하는 행태가 지금까지 진행되고 있다”고 말한다.

포스코 내부 직원들이 바라보는 작금의 실상 역시 또 다른 위기를 목전에 두고 있다. 정 전 팀장의 주장처럼 정치권과 유대관계를 청산하지 않고는 과거의 영광을 재현하려는 경영진의 목표는 공염불에 불과하다는 목소리가 포스코 안팎으로 거세게 몰아치고 있다.

![신동빈 롯데회장, '첫 금메달' 최가온에 축하 선물 [2026 동계 올림픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2295821.jpg)

![“식물도 장비빨”…LG전자 ‘틔운 미니’와 함께한 금어초의 생애주기 [써보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296174.jpg)

![2월 둘째 주 유튜브 영상 순위 [이투PICK 순삭랭킹]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2278370.jpg)

![설날, 분주한 김포공항 '북적' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2296440.jpg)