이런 시장의 변동성을 촉발하고 극대화하는 것이 바로 ‘3%’라는 키워드다. 전 세계 장기금리의 지표인 미국 국채 10년물 금리가 3%에 가까워질 때마다 시장은 인플레이션 가속화와 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축에 대한 불안감으로 거세게 흔들렸다고 25일(현지시간) 미국 CNN머니가 분석했다.

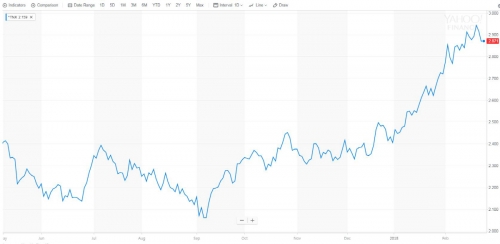

미국 국채 10년물 금리는 연초 2.4%로 출발했으나 이후 가파른 상승세를 타고 있다. 특히 지난 21일 금리가 2.95%로, 4년 만에 최고치를 경신하면서 당시 300포인트 이상 올랐던 다우지수가 결국 상승분을 전부 반납하고 하락 반전했다. 이는 채권시장 붕괴에 대한 공포가 얼마나 시장에 퍼져 있는지 재확인시켰다.

베스포크인베스트먼트그룹은 최근 보고서에서 “시장 분위기가 놀라울 정도로 급속하게 바뀌고 있다”며 “투자자들이 연준의 통화정책 방향과 채권 금리 상승, 인플레이션 등에 초조함을 느끼면서 불안한 감정이 안개처럼 피어오르고 있다”고 설명했다.

심지어 낙관론자들도 미국 국채 10년물 금리가 3% 선을 넘으면 3주 전 시작된 혼란과 비교될만한 새로운 소용돌이가 휘몰아칠 것이라고 경종을 울리고 있다. 리노트레이딩파트너스의 마이클 블록 수석 시장 투자전략가는 “‘다모클레스의 칼(sword of Damocles·신변에 떠도는 위험)’이 위험자산에 걸린 채로 사라지지 않고 있다”며 “채권시장이 고통스러운 분기점(3%)을 넘어가면 S&P500지수가 지난 9일 기록했던 최근 저점으로 다시 추락할 것”이라고 경고했다. 이는 S&P지수가 5% 급락하는 것을 의미한다.

단지 10년물 금리가 3%를 넘었다고 시장이 패닉에 빠질 이유는 없다고 CNN머니는 지적했다. 금리가 올라도 역사적인 수준과 비교하면 여전히 매우 낮은 편이다. 또 미국 경제는 채권 금리 하락을 부추기는 매도세를 견딜 수 있을 만큼 견실한 성장세를 유지하고 있다.

그러나 전문가들은 미국 국채가 실질적으로 다른 자산 가격에 강하게 영향을 미쳤던 만큼 금리 상승을 간과할 수는 없다고 강조했다. 지난 수년간 안전자산인 미국채 금리가 낮은 수준을 유지하면서 위험자산으로 투자자들의 돈이 몰렸고 이는 증시 랠리를 이끄는 원동력이었다. 이런 상황이 180도 바뀌려 하는 것이다.

게다가 채권 금리는 기업과 일반 소비자들의 대출금리와도 연결돼 있어 이런 상승세는 향후 기업 투자와 개인소비를 위축시킬 위험을 내포하고 있다.

뱅크오브아메리카(BoA)는 미국 재무부의 앞으로 2년간 국채 발행 규모가 지난해의 두 배 수준인 1조 달러(약 1074조 원) 이상이 될 것이라며 연말 미국채 10년물 금리가 3.25%에 도달할 것으로 내다봤다. 이는 증시도 롤러코스터 장세가 향후 자주 펼쳐질 것이라는 의미라고 CNN머니는 풀이했다.

연준의 움직임도 주목을 받고 있다. 제롬 파월 신임 연준 의장은 오는 27일과 다음 달 1일 각각 하원 금융서비스위원회와 상원 은행위원회에 출석해 반기 통화정책 보고서를 제출하고 질의응답 시간을 가질 예정이다.

그의 발언에 시장이 어떻게 반응할지는 미지수다. 경제에 대한 낙관론을 강조하면 연준이 올해 세 차례로 예정됐던 기준금리 인상 속도를 더욱 빨리할 것이라는 불안이 고조된다. 반대로 금리인상에 신중한 태도를 강조하면 인플레이션 우려가 커지게 된다. 파월은 ‘진퇴양난(進退兩難)’의 상황에서 헤어나오지 못하는 셈이다.

![일본 대미투자 1호, AI 전력·에너지 공급망·핵심소재 초점 [종합 2보]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296872.jpg)

![일본, 5500억달러 대미투자 ‘1차 사업’ 확정...대한국 압박 더 거세진다 [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2295576.jpg)

![워너브러더스, 파라마운트와 협상 재개 소식에 상승 [오늘의 뉴욕증시 무버]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296809.jpg)

![2월 둘째 주 유튜브 영상 순위 [이투PICK 순삭랭킹]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2278370.jpg)

![설 연휴 마지막, 서울역 귀경객 '북적' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2296862.jpg)