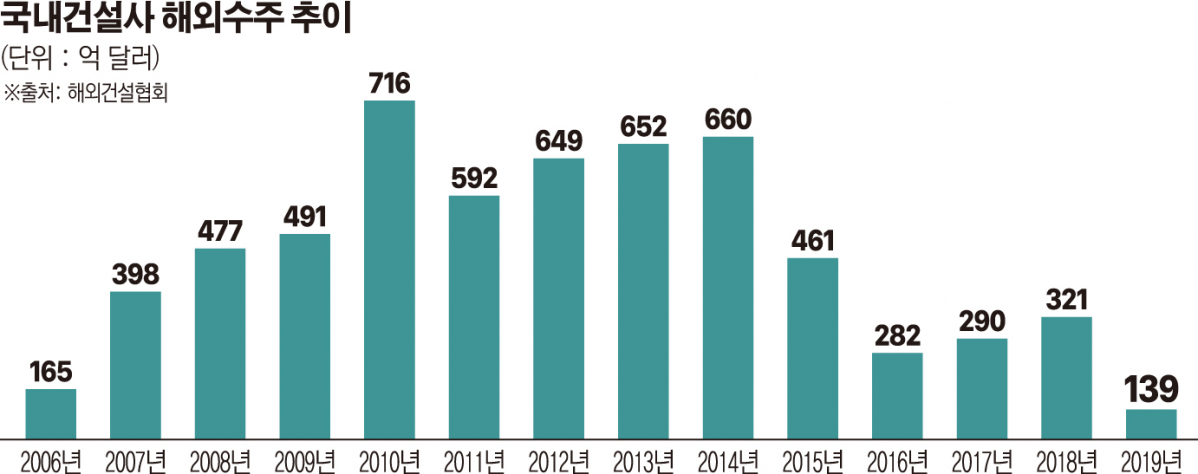

국내 건설사의 해외 수주 잭팟이 잇따라 터지고 있지만 수주 총액은 여전히 바닥을 벗어나지 못하고 있다. 올해 초부터 이달 중순까지 따낸 해외수주액은 13년 만에 최처지다. 국제유가 하락과 중동 국가들의 ‘탈(脫) 석유 경제’, 국내 주택사업의 호황 등이 복합적으로 작용한 게 부진의 배경으로 분석된다. 올해 해외수주액은 200억달러를 겨우 넘어서는 수준이 될 것으로 보인다.

17일 해외건설협회에 따르면 이날 기준 국내 건설사의 해외 수주 총액은 138억7005만 달러(약 16조5326억 원)으로 전년 동기(221억 달러) 대비 37% 줄었다. 2006년(119억 달러) 이후 13년 만에 최저치로 수주 절벽 수준이다.

수주 텃밭이었던 중동지역 수주가 지난해 74억달러에서 올해 43억달러로 42% 곤두박질 쳤고, 아시아 수주액마저 119억달러에서 70억달러로 급감한 영향이 컸다. 유럽과 아프리카가 각각 18억 달러와 4억 달러, 북미와 중남미 지역 수주액은 3억 달러와 1억 달러에 불과하다.

대우건설과 현대엔지니어링이 최근 나이지리아와 인도네시아에서 총 5조 원의 규모의 공사를 따내며 승전보를 알졌지만 올해 해외 수주는 이미 가파른 감소세에서 벗어나지 못하고 있다. 2010년 연간 716억 달러 수주를 기록했던 해외건설 강국의 면모는 온데간데 없이 사라졌다.

해외 수주가 이처럼 부진한 것은 단순히 ‘저유가’ 탓만은 아니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트 등 중동 산유국들은 유가 급락으로 거액의 재정 적자를 떠안는 등 재정 불안이 계속 되자 석유에 의존한 경제 구조에서 탈피하려는 ‘탈석유 경제’를 추진하고 있다. 이는 자연스럽게 석유 관련 프로젝트의 발주 감소로 이어지고 있다는 게 전문가들의 분석이다. 중동 플랜트에서 경쟁력을 가진 국내 건설사에는 악재나 다름없다.

과거의 학습효과로 인한 보수적인 수주 전략도 원인이다. 지난 2009년부터 2011년까지 수주했던 해외 프로젝트가 2013년부터 탈이 나 대거 손실을 안기기 시작한 것이다. GS건설은 한 때 해외사업으로 1조원대의 부실을 떠안기도 했다. 건설사들은 ‘공격적’이었던 해외 수주 전략을 ‘보수적’으로 바꾸기 시작했고, 양보다는 내실의 중요도를 높였다. 특히 이같은 분위기가 건설사들의 국내 주택사업 호황과 겹치면서 해외 수주에 대한 동기 부여마저 줄였다. 실제로 민간주택 분양에서 강세를 가진 대형 건설사들 중에는 해외에서 무리하게 사업을 벌려 리스크를 떠안기 보다는 국내 주택사업에 집중해 안정성을 높이는 게 낫다고 판단하는 곳도 적지 않다.

손태홍 건설산업연구원 미래기술전략연구실장은 “저유가와 탈석유 경제로 인한 발주 감소, 중동국가들의 불안정한 정치·경제 상황이 복합적으로 작용하면서 연초 예상보다 해외 수주가 더 부진한 상태”라며 “중동 수주는 계속 이어가면서 아프리카와 중남미 등 새로운 시장도 잡아야 하는데 그 과정 자체가 쉽지 않다”고 말했다. 특히 아프리카 지역 수주의 절반은 중국이 가져갈 만큼 진입이 어렵다. 중국 정부가 자국 국영기업을 전략적으로 지원하며 아프리카 인프라 건설에 나서고 있어 국내 건설사들이 틈을 비집고 들어가기가 어려운 상황이다.

전문가들은 올해 수주액이 300억달러를 넘지 못할 것으로 보고 있다. 올해가 3개월 밖에 남지 않은데다 국제유가와 중동지역 정치적 불안이 계속되고 있어 정부가 목표로 잠정 설정한 연내 300억 달러 달성이 쉽지 않다는 것이다. 다만 200억 달러를 넘지 못한 2006년(165억 달러) 수준으로 회귀하진 않을 것으로 보고 있다.

손 실장은 “대형 건설사를 중심으로 수주가 잇따르고 있지만 연초 예상액보다는 낮은 200억 달러를 웃도는 수준이 될 것”이라며 “우선적으로 중동시장의 정세 불안이 가라앉아야 할 것”이라고 말했다.

![포켓몬, 아직도 '피카츄'만 아세요? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2296074.jpg)

![최가온, 韓 첫 설상 금메달… ‘마지막 3차 런’ 승부수 통했다 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2295821.jpg)

!['날 풀리니 전국 초미세먼지 말썽' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2296140.jpg)