근원물가 상승률이 20년 만에 최저치라지만 물가를 체감하는 정도는 경제주체에 따라 다르다. 시장은 디플레이션을 걱정하는데, 소비자들은 고물가에 신음한다.

3일 통계청에 따르면, 올해 1~11월 누계 소비자물가지수는 전년 동기보다 0.4% 올랐다. 근원물가인 농산물·석유류 제외지수 상승률도 0.9%에 그쳤다. 1999년 이후 가장 낮은 수준이다.

하지만 소비자가 체감하는 물가는 정반대다. 국가·도시 비교 통계사이트인 넘베오(Numbeo)에 따르면, 서울의 생활물가지수(뉴욕=100)는 조사대상 337개 대도시 중 26위를 차지했다. 뉴욕보다 낮지만, 파리와 런던, 홍콩보다는 높았다. 일부 품목에선 뉴욕을 앞지르기도 했다. 이는 사용자의 자발적 참여를 통해 수집된 데이터를 바탕으로 한 통계로, 공식 통계보다 체감물가에 가깝다.

체감물가가 높은 건 물가 상승률과 관계없이 절대적인 가격수준이 높아서다. 특히 외식비가 포함된 개인서비스 물가는 이미 1990년대에 ‘지붕’을 뚫었다. 1990~1999년 개인서비스 물가는 연평균 7.4%씩 올랐다. 같은 기간 연평균 실질성장률(7.1%)을 웃도는 수치다.

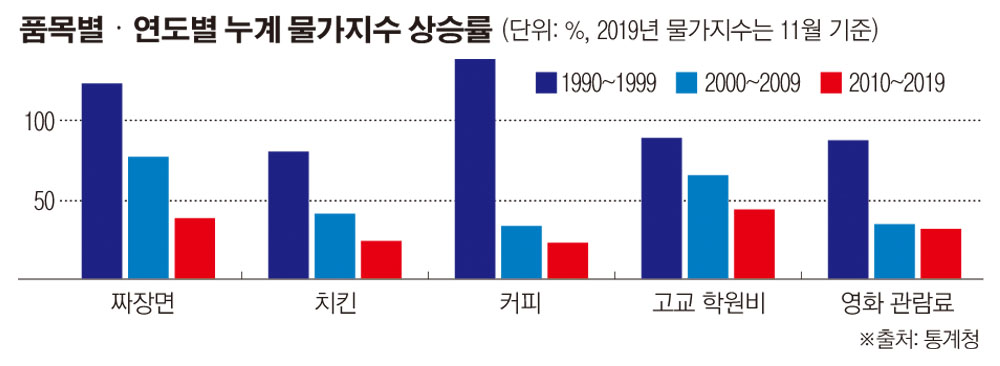

외식 품목에서 짜장면과 치킨, 커피는 1990년부터 1999년까지 10년간 각각 117.7%, 72.1%, 130.1% 올랐다. 외식 외 품목에선 고등학생 학원비가 92.5%, 영화 관람료를 81.3% 올랐다. 커피값 상승률은 2000~2009년 26.1%, 2010~2019년(2019년은 11월 기준) 17.1%로 둔화했지만, 이미 절대적인 가격수준이 높아진 탓에 체감물가는 떨어질 줄 모른다.

1990년대 개인서비스 물가가 급등한 배경 중 하나는 급격한 임금 상승이다. 임홍기 기획재정부 거시분석팀장은 “개인서비스는 서비스를 제공하는 주체가 사람이기 때문에 인건비가 늘면 물가도 오를 수밖에 없다”며 “반면 공업제품 등 상품은 글로벌 경쟁이 심화함에 따라 ‘디스인플레이션’이 수입되고 유통구조 변화, 생산 효율화로 물가가 오르기 어렵다”고 설명했다.

커피, 학원비 등 일부 품목은 인건비 증가에 더해 소비 트렌드 변화로 수요가 급증하면서 물가가 비정상적으로 급등했을 가능성이 크다.

단 최근 2년간은 최저임금 인상으로 인건비 부담이 급격히 늘었음에도 개인서비스 물가는 정체돼 있다. 연평균 상승률은 2000~2009년 3.2%, 2010~2019년(2019년은 1~11월 누계, 이하 동일) 2.0%로 둔화했다. 올해에는 1.7%까지 떨어졌다.

이는 수요가 줄었음을 의미한다. 가격은 처분가능소득과 함께 소비에 직접적인 영향을 미치는 변수다. 일례로 담배는 담뱃값이 인상된 2015년 판매량이 전년보다 24.7% 급감했다. 김소영 서울대 경제학과 교수는 “전반적으로 최저임금이 올라서 개인서비스 물가가 상승 압력을 받는 상황인데, 그럼에도 불구하고 물가가 하락한 건 수요 부족 때문일 가능성이 크다”고 말했다.

이는 앞으로도 개인서비스 물가가 오르기 어려울 것임을 시사한다. 급격한 고령화로 인해 소득 하위 20%(1분위) 가구의 처분가능소득(소비여력)은 2015년 이후 정체돼 있다.

![진짜인 줄 알았는데 AI로 만든 거라고?…"재밌지만 불편해" [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2293549.jpg)

![외국인 'K 부동산 쇼핑', 자금출처 탈탈 텁니다 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2290185.jpg)

!["엔비디아가 골목길 입구까지 쫓아왔다?" 자율주행 사이다 팩트 체크 [찐코노미] #테슬라](https://i.ytimg.com/vi/tIWc3d9GgOE/mqdefault.jpg)

!["인스타그램 정지됐어요"⋯'청소년 SNS 금지', 설마 한국도? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2293582.jpg)

![정치·외교·통일·안보 대정부질문, 답변하는 김민석 총리 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2293534.jpg)