10일 정치권에 따르면 국회의 내년도 정부 예산안 심사는 처음부터 끝까지 밀실에서 진행됐다. 여야 3당은 지난달 말 예산결산특별위원회 예산안등조정소위원회(예산소위)에서 진행하던 예산 증액·감액 심사를 예결위 3당 간사들로 이뤄진 ‘간사 협의체’로 넘겼다. 그럴듯한 이름이지만 공식기구가 아니다 보니 회의 내용이 공개되지 않고 속기록도 남기지 않는다. 깜깜이 예산 심사로 비판을 받아 온 ‘소소위(小小委)’에서 이름만 바꾼 것이나 다름없다.

여야 협상이 멈춰선 지난달 말부터는 ‘4+1(민주당·바른미래당 당권파·정의당·민주평화당+대안신당) 협의체’에서 한국당을 빼놓고 예산 심사가 이뤄졌다. 법적 근거가 없기는 4+1 협의체도 마찬가지다. 당연히 속기록도 없다. 이후 9일 새 원내대표를 선출한 한국당이 협상에 나서자 예산안은 다시 간사협의체로 넘어갔다. 여러 단계를 치열하게 거친 것처럼 보이지만 밀실에서 밀실로 옮겨 다닌 것에 불과한 셈이다.

‘밀실 합의’의 부작용은 생각보다 크다. 지켜보는 눈과 귀가 없으면 욕망을 꺼내놓기도 수월하다. 여야 교섭단체 원내대표와 각 당 예결위 간사 등이 만나 단기간에 ‘졸속 합의안’을 만들어 내는 과정에서 ‘힘 있고 백 있는’ 의원의 ‘쪽지 예산’은 이 과정에서 매년 등장한다. 협상 당사자 간 ‘누이 좋고 매부 좋은’ 방식의 야합이 쉬운 환경이기 때문이다. 올해도 이미 예결위 소속 의원들과 각 당 지도부의 ‘쪽지예산’, ‘카톡예산’ 민원이 빗발치고 있는 것으로 알려졌다.

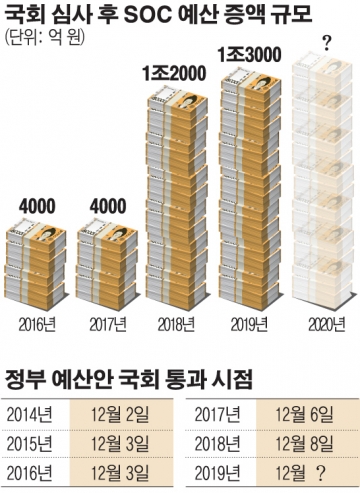

동시다발적인 지역구 민원은 사회간접자본(SOC) 예산을 부풀리는 효과로 이어진다. 도로와 건물 등 국회의원의 지역 민원사업에 배정되는 금액이 커지기 때문이다. 매년 국회 심의를 거친 예산안은 정부 안보다 전체 지출이 줄어든 반면 SOC 부문 예산이 크게 증가하는 상황이 반복됐다. 지난 몇 년간 국회가 마련한 SOC 예산 증액 규모는 △2016년 4000억 원 △2017년 4000억 원 △2018년 1조2000억 원 △2019년 1조3000억 원 등으로 해마다 증가 추세를 보였다.

국회의 예산안 심사가 법정 시한을 넘기는 것은 아예 연례행사로 굳어진 지 오래다. 국회법에 따르면 국회는 회계연도 개시 30일 전(12월 2일)까지 본회의에서 정부의 예산안을 확정해야 한다. 하지만 국회 선진화법이 처음 도입된 2014년 딱 한 번을 제외하면 국회는 매년 예산안 처리 법정 시한을 어겼다. 올해까지 포함하게 되면 5년 연속이다. 그나마 2015년과 2016년은 시한 내에 여야 합의라도 했지만, 이후로는 매년 처리 시점이 늦어지는 추세다.

예산안 심사가 늦춰지는 피해는 고스란히 국민 몫이다. 본회의 당일까지도 내년도 예산안의 총규모와 주요 사업에 들어가는 금액 등 예산안 윤곽조차 공개되지 않았다. 여야 의원들이 각기 지역구 예산을 얼마나 끼워 넣었는지도 알려지지 않았다. 4+1 협의체에 참가한 여야 5당은 물론 뒤늦게 예산안 심사에 복귀한 한국당까지도 예산안의 구체적 내용을 철저히 비밀에 부쳤다. 예산안의 세부 사항은 여당인 민주당 예결위원들에게조차 공개되지 않은 것으로 알려졌다.

매년 악순환이 되풀이되자 국회의 예산심사제도를 개선해야 한다는 지적이 제기되기도 한다. 전문가들은 특히 미국처럼 결산위와 예산위를 분리하고 연중 가동되는 상임위로 상설화해 예산 심사의 안정성과 전문성을 확보해야 한다고 조언한다. 박형수 서울시립대 초빙교수는 “예결위에 지역 이해관계를 떠나 국가재정 전반에 안목과 균형감이 있는 의원 10여 명은 배치해야 한다”며 “미국은 원내대표들이 예결위에 들어가 중요한 의사결정을 한다”고 말했다.

‘쪽지 예산’, ‘깜깜이 예산’으로 불리는 지역구 예산을 투명하게 공개해야 한다는 주장도 나온다. 민세진 동국대 교수는 “쪽지 예산이 원천적으로 없어지는 게 바람직하지 않다고 생각한다”며 “다만 민원성으로 예산을 넣었으면 공개하고 경제적으로 판단해서 될 만한 것들을 포함시켜야 맞지 않나. 차라리 공식화하고 공개해서 판단해볼 필요가 있다”고 말했다.

!["여기도 품절이라고요?"…Z세대 '뷰티 방앗간' 된 다이소, 다음 대란템은? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105870.jpg)

![‘슈팅스타’ 오늘 첫 방송…‘큰 산’ 최강야구 넘을까? [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105878.jpg)

![[단독] 부모-자녀 한 동네 사는 실버타운 만든다더니…오세훈표 '골드빌리지' 무산](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105453.jpg)

![‘더 게임 어워드’ 올해의 게임 후보 6선…각 작품 경쟁력은? [딥인더게임]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105786.jpg)

![[ENG/SUB]지드래곤(G-DRAGON)의 음악, 다른 아이돌과 뭐가 다른데? [컬처콕 플러스]](https://i.ytimg.com/vi/9hsaYzMk9gc/mqdefault.jpg)

![尹 “양극화 타개해 국민 전체가 성장엔진 될 수 있도록 해야” [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2105563.jpg)

![당정 “ISA 세액 혜택 확대 등 국내 증시 체질 개선” [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2105822.jpg)

![신원식 “러, 北파병 대가로 평양 방공망 장비·대공미사일 지원” [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2092748.jpg)

!["여기도 품절이라고요?"…Z세대 '뷰티 방앗간' 된 다이소, 다음 대란템은? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2105870.jpg)

![절기상 소설, 눈 대신 낙엽 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2105757.jpg)