정부가 저공해(친환경)차 보급 확대를 위해 벌금 형태의 기여금 제도를 도입하자 자동차 업계에서는 국내 현실을 고려하지 않은 규제로 혼란이 불가피하다는 우려가 나온다.

먼저, 차 업계는 시장 상황, 마케팅 등 다양한 요인에 영향을 받는 판매 실적을 기준으로 페널티를 부과하는 건 부당하다고 지적한다. 특히 저공해차는 충전 인프라 설치 여부가 판매에 큰 영향을 미치는데, 충전소 추가 설치나 체계적인 관리가 선행되지 않은 채 규제만 앞섰다는 것이다.

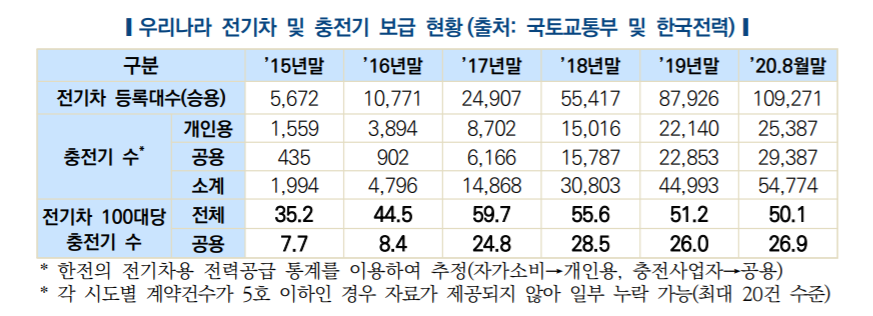

실제로 전기차 판매량은 매년 늘고 있지만, 충전소 보급은 이 속도를 따라가지 못하고 있다. 국내 전기차 등록 대수는 2017년 2만4907대에서 올해 8월 말까지 10만9271대로 약 4.3배 늘었지만, 같은 기간 충전기 수는 1만4868기에서 5만4774기로 3.6배 늘어나는 데 그쳤다.

한국자동차연구원에 따르면 8월 말을 기준으로 한국의 전기차 100대당 충전기 수는 50.1기에 불과하다. 2017년(59.7기) 최고치를 찍은 뒤 매년 줄고 있다.

반면, 주요국은 전기차 100대당 충전기 수가 △미국 185.3기 △영국 318.5기 △독일 230.4기 △일본 153.1기 등 한국보다 월등히 높았다.

수소충전소는 상황이 더 심각하다. 정부는 2022년까지 수소충전소 80기를 구축할 계획이지만, 현재 국내에 설치된 충전소는 43기에 불과하다. 특히, 수도권에는 5곳뿐이라 운전자가 몰리며 충전 대기 시간이 길어지는 일이 반복된다.

해외와 비교해도 한국의 수소충전소 운영 현황은 초라하다. 산업통상자원부에 따르면 지난해 말을 기준으로 일본은 112곳, 독일은 81곳의 수소충전소를 운영하고 있다.

자동차 업계는 정부가 기업 부담을 줄이기 위해 마련한 ‘기업 간 실적 거래’ 제도의 실효성에도 의구심을 표한다. 이는 목표치 이상을 달성한 기업이 초과분(크레딧)을 다른 기업에 판매할 수 있는 제도다. 보급 목표를 달성하지 못한 기업이 타사의 실적을 구매하는 방식으로 기여금 부과를 피할 수 있는 구조다.

문제는 정부가 까다로운 목표를 제시하고 있는 현 상황을 고려하면 거래 자체가 어려울 가능성이 크다는 점이다. 거래가 이뤄지려면 누군가는 크레딧을 많이 갖고 있어야 하는데, 이를 충분히 축적할 수 있는 업체가 얼마나 될지 의문이라는 지적이다.

자동차 업계 관계자는 “달성 가능한 수준의 목표가 제시되고 여력을 갖춘 기업이 있어야 크레딧이 유통될 수 있는데, 지금은 판매할 차종이 마땅찮아 목표 달성이 어려운 회사도 있다”라며 “정부가 도전적인 목표를 오직 규제로 달성하려 할까 봐 우려된다”라고 밝혔다.

정부는 기여금을 신설하며 미국 일부 주와 중국에서도 유사한 페널티 제도가 운영 중이라는 사례를 언급했는데, 이 역시 적절치 않다는 반박이 나온다.

미국은 기업 간의 크레딧 거래가 활발하게 이뤄지고 있어 기업이 실제로 정부에 내는 기여금이 크지 않고, 중국은 벌금 형태의 페널티 대신 세금 혜택을 줄이는 방식의 규제를 펴고 있어서다.

업계에서는 정부가 규제뿐 아니라 기업의 전동화 기술 개발과 생태계 마련에도 힘써줄 것을 희망한다.

완성차 업체 관계자는 "전동화로의 전환은 모든 회사가 추진하고 있는 당연한 수순"이라며 “정부가 규제에만 신경 쓰지 말고 발전설비나 충전 인프라 확충, 전기차 부품업체 육성을 이끌어주면 좋겠다"고 말했다.

![[단독] 한국피자헛 ‘새 주인’에 케이클라비스인베·윈터골드PE](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2293889.jpg)

![연휴 앞둔 인천공항이 불안한 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2295544.jpg)

![전기차 다음은 로봇…배터리업계, 휴머노이드로 확장 [캐즘後, 배터리 선택은]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2295705.jpg)

![전기차 둔화에 동맹 균열…JV 접는 배터리, ESS로 새판 짜기 [캐즘後, 배터리 선택은]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2295704.jpg)

![[BioS]뷰노, 100억 규모 ‘영구 CB’ 발행 결정](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2004178.jpg)

![“달달함에 꽂힌 MZ·외국인 잡는다”...성수동 ‘CU 디저트 특화점포’[가보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2295706.jpg)

![명절 최대 고민은…男 '양가 일정 조율'·女 '지출 부담' [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2295553.jpg)

![북적이는 인천공항…설 연휴, 122만명 몰린다 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2295638.jpg)