책임자 선임 등 대책 마련 분주

모호한 법 기준에 혼란 불가피

"법원 판례에 처벌 대상 결정될 듯"

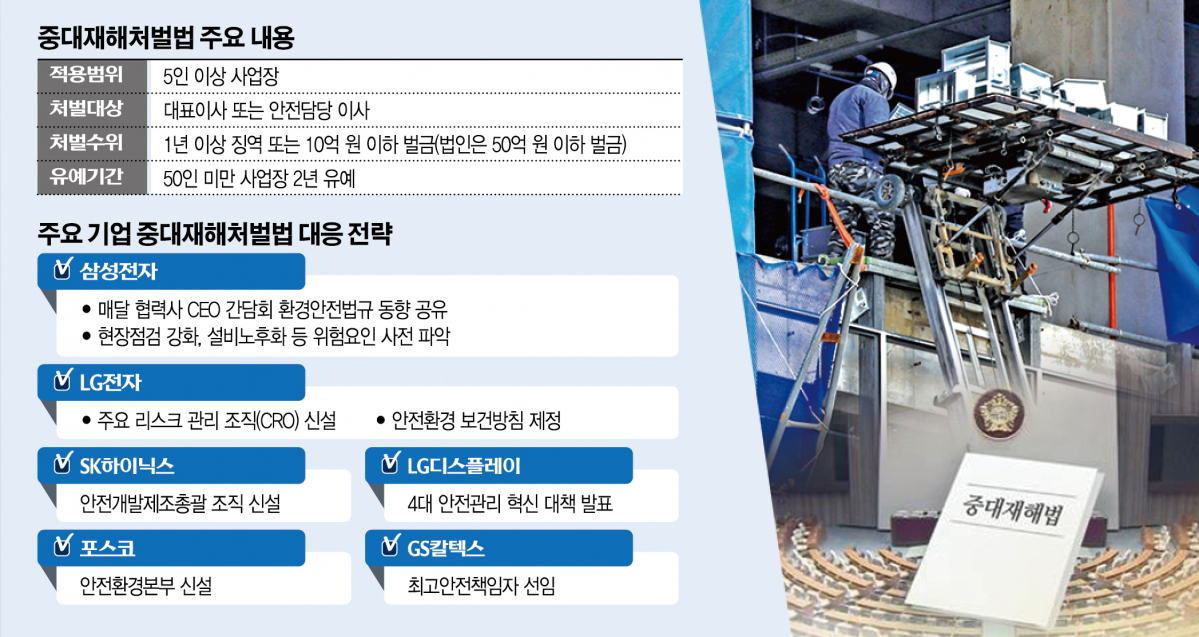

산업계가 ‘중대재해처벌에 관한 법률’(중대재해 처벌법)의 커다란 산을 마주했다. 가뜩이나 경영 불확실성이 커진 상황에서 기준이 모호한 규제가 또 늘어나면서 부담이 가중되고 있다. 산업계는 제도 시행 초기 혼란을 최소화하기 위해 안전 관련 전담팀을 신설하거나 기존 조직을 확대하는 등 다각적인 노력을 기울이고 있다. 27일 법 적용 후 ‘첫 본보기’가 되지 않기 위해 안간힘을 쓰는 모습이다.

◇조직 확대에 최고안전책임자까지= 기업들은 중대재해 처벌법 시행에 앞서 인력과 대응 조직 등을 점검하며 분주한 모습이다.

한국경영자총협회 관계자는 16일 “안전 책임자를 별도로 두더라도 대표이사가 처벌될 수 있는지에 대한 문의가 많다”며 “원청과 하청 관계에서의 책임 소재에 대한 구분이 명확하지 않아 기업들이 혼란스러워하고 있다”고 지적했다.

각종 사고는 예고 없이 일어나는 만큼 철저한 대비를 통해 근로자의 안전을 지키고, 경영자에 대한 사법 리스크를 최소화하는 데 주력하고 있다.

삼성전자는 그동안 꾸준히 실행해 온 안전관리시스템을 더욱 강화하고 현장 안전 점검, 설비 노후화 등 위험 요소를 사전에 파악해 안전한 작업 환경 구축 노력을 지속할 방침이다.

LG전자는 최근 조직개편에서 ‘주요 리스크 관리조직’(CRO)을 신설해 전사 위기 관리체계를 구축했다. 지난해 초 안전환경 보건방침을 새로 제정한 데 이어 올 초에는 안전환경 담당을 중심으로 중대재해 처벌법 시행을 대비하고 있다.

SK하이닉스는 ‘안전개발제조총괄’ 조직을 신설해 곽노정 사장을 수장으로 임명했다. 회사 관계자는 “화학 물질을 다루다 보니 사고가 발생할 경우 대형사고로 이어지기 때문에 평소 안전의식을 강화하는 활동을 하고 있다”고 말했다.

포스코는 철강 부문장인 김학동 부회장 산하에 ‘안전환경본부’를 두고 안전보건 및 환경 분야 관리체계 혁신을 추진 중이다.

GS칼텍스는 지난해 말 최고안전책임자(CSO)인 이두희 부사장을 각자 대표이사로 승진시켜 권한과 책임을 강화했다. 비슷한 시기에 현대오일뱅크도 CSO 직책을 새로 만들고 안전생산본부장인 고영규 부사장을 선임했다.

◇모호한 기준 초기 혼란 불가피= 기업 입장에서 중대재해 처벌법의 맹점은 경영자 처벌 여부다. 고용노동부는 유권해석을 통해 최종결정권을 가진 사람이 처벌을 받을 수 있다고 밝혔다. 안전보건 관리 책임자가 있더라도 기업의 최종결정권자는 대표이사인 만큼 경영자 처벌은 불가피하다는 것이다. 법조계 의견은 분분하다. 한 대형로펌 변호사는 “사고 유형별로 처벌 대상이 달라질 가능성이 있다”면서 “결국 법원 판례에 따라 결정될 것”이라고 말했다.

중대재해 처벌법에 대한 각종 해석이 나오면서 기업들의 불안감은 확산되고 있다. 업계의 한 관계자는 “중대재해 처벌법에 관한 처벌 범위나 문구가 모호한 게 많아 시행되고 나면 상당한 논란이 있을 것”이라며 “예컨대 근로자 과실로 인한 사고까지 경영자가 책임지라는 것은 산업 현장과 법의 괴리”라고 꼬집었다.

중대재해가 발생한 기업들은 더욱 철저히 대비하고 있다.

롯데케미칼은 지난해 3월 서산 대산공장 폭발사고를 계기로 향후 3년간 안전환경 부문에 5000억 원을 투자하는 등의 안전환경 강화대책을 발표했다.

LG디스플레이는 지난해 1월 화학물질 누출 사고 이후 4대 안전관리 혁신 대책을 통해 근본적으로 안전에 대한 개념을 재정립했다. 일각에서는 오너가 등기 임원에서 물러나거나 근래에 전문 경영인 체제로 전환하는 기업들의 경우 법적 책임을 피하기 위한 꼼수가 아니냐는 지적도 나온다.

![포켓몬, 아직도 '피카츄'만 아세요? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2296074.jpg)

![삼성전자 지금 사도 될까…"설 이후 한 번 더 상승 여력" [찐코노미]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2296128.jpg)

![설 연휴, 인천공항 주차장 만차 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2295699.jpg)