왜 그럴까. 바로 디자인때문이다. 지형에 따른 홀의 설계차이가 골퍼들에게 재미를 증가시키기도 하지만 반감도 가져온다.

국내에 골프장이 들어선지 100년이 넘는다. 초창기는 설계도면도 없이 골프코스가 생겼다. 주로 일본 설계가들이 주류를 이뤘다. 하지만 최근들어 상황이 다르다. 잭 니클라우스를 비롯해 피트 다이, 그렉 노먼, 톰 파지오, 로버트 트렌트 존스 주니어 등 외국의 디자이너들이 대거 국내 코스를 설계하고 있다.

하지만 이제 국내에도 내공(內功)을 갖춘 ‘토종’ 설계자들이 속속 국내 그린을 점령하고 있다. 고인이 된 임상하씨를 비롯해 김명길 필드컨설턴트 회장, 장정원 장골프연구소장 등이 1세대라면 1.5세들인 임형채 랜드ENG 대표, 송호 송호골프디자인 대표, 서우현장원골프ENG 대표, 성치환 인성골프코스설계연구소 대표, 임충호 세림골프씨엠 대표, 권동영 전 오렌지엔지니어링 부사장, 안문환 화인AM 대표 등이 그 뒤를 잇고 있다.

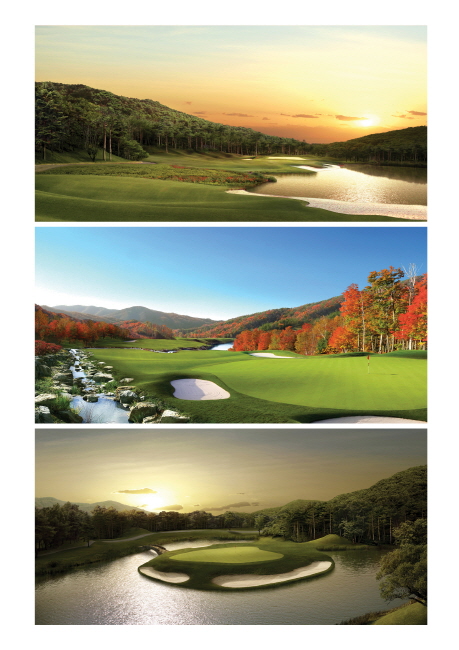

이들 중 지형을 최대한 살려 친환경 골프장 건설로 명성을 쌓은 대표주자는 임형채 대표다. 그는 골프장을 작품이라고 생각한다. ‘골프코스는 무조건 다양해야 한다’는 것이 그의 설계 철학이다. 자주 플레이할수록 매력이 넘치고 은은한 맛이 있어야 한다는 것이다. 다양성속에 변화와 조화가 살아있어야 한다고 강조한다.

이유는? 골프장을 선택하면 20년 이상 그 골프장을 자주 찾는 것이 골퍼의 특성 탓. 따라서 플레이할때 홀마다 재미를 주지 못하면 식상하게 마련이다. 그가 코스를 음식맛에 비유하는 것도 이런 연유다. 음식이 달기만 하면 어떨까. 질린다. 음식을 보기도 좋아야 하지만 달고, 쓰고, 맵고, 시고, 무미건조한 맛도 나야 한다는 얘기다.

30년간 오직 대지를 디자인하며 살아온 그는 사실 관광지를 전문으로 조성한 조경전문가다. 골프코스는 한솔그룹의 오크밸리CC 건설때부터 관여했다. 팀장을 맡아 지형에 맞게 완벽을 추구하는 미국의 코스디자이너 톰 파지오와 공동 작업을 했다. 그가 산악지형을 좋아하는데는 지형, 그 자체에 설계를 하고자하는 모든 요소를 갖추고 있다는 것.

즉, 골프코스는 디자인적 요소가 60%, 공학적 요소가 40%를 차지한다. 이때문에 코스는 대부분 창조적 작품활동으로 이루어진다는 것이 그의 생각이다.

“한국의 산세는 아름다운 풍광을 지녔다. 그것만으로도 훌륭한 홀들이 이미 정해진 셈이다. 훼손을 극소화하고 지형을 살리면서 ‘엄마가 아기를 품에 안듯’ 편안하게 그 안에 홀을 넣는 것이 골프디자인이다. 이렇게 해야만 인간에게 이로운 향기를 주는 허브가 된다.”

이렇게 골프코스를 자연친화적인 것에 가치를 두게 된 것은 미국의 골프코스를 돌아본 뒤부터. 애리조나주와 네바다주의 골프장을 둘러볼 기회가 생겼다. 그런데 홀들이 모래와 선인장이 쭉쭉 뻗은 사막에 들어서 있고, 골짜기를 그대로 살려 홀을 앉힌 것을 보고 신선한 충격을 받았다고 한다.

“초기에는 조경에만 신경을 썼는데 시각이 바뀌었다. 홀 길이와 폭만 나온다면 홀은 자연스럽게 만들어진다. 여기에 설계자가 즐거움이 가득한 홀의 상상력만 가미하면 된다.”

임 대표는 오크밸리의 골프설계및 공사관리를 시작으로 일죽 썬밸리, 한맥, 신원, 베어크리크, 남부CC 등 국내 대표적인 30여개 골프장 설계에 참여했다. 최근 경북 영주의 레이포드CC는 피지의 비제이 싱과 함께 실시 설계를 했고 오픈도 하기전에 명품으로 소문난 춘천의 파가니카CC를 디자인했다.

‘코스디자인은 땅을 조각하는 것’이라는 그의 다음 작품이 기대된다.

![김상겸 깜짝 은메달…반전의 역대 메달리스트는? [2026 동계올림픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2293020.jpg)

!["인스타그램 정지됐어요"⋯'청소년 SNS 금지', 설마 한국도? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2293582.jpg)

![진짜인 줄 알았는데 AI로 만든 거라고?…"재밌지만 불편해" [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2293549.jpg)

!["엔비디아가 골목길 입구까지 쫓아왔다?" 자율주행 사이다 팩트 체크 [찐코노미] #테슬라](https://i.ytimg.com/vi/tIWc3d9GgOE/mqdefault.jpg)

![김상겸 깜짝 은메달…반전의 역대 메달리스트는? [2026 동계올림픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2293020.jpg)

!["인스타그램 정지됐어요"⋯'청소년 SNS 금지', 설마 한국도? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2293582.jpg)

![정치·외교·통일·안보 대정부질문, 답변하는 김민석 총리 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2293534.jpg)