통계청이 지난달 발표한 ‘8월 근로형태별 부가조사’ 결과를 놓고 논란이 이어지고 있다. 올해 8월 비정규직이 1년 전보다 86만7000명 증가한 배경에 대해 정부가 ‘병행조사 효과’란 답변을 내놓자 야당에선 ‘통계 사기’, ‘엉터리 조사’라는 비판이 쏟아졌다. 고작 질문 하나로 비정규직이 50만 명이나 늘었다는 게 설득력이 떨어지고, 조사 방식도 부적절했다는 것이다.

근본적으론 비정규직의 정의가 명확하지 않다는 지적이 나온다.

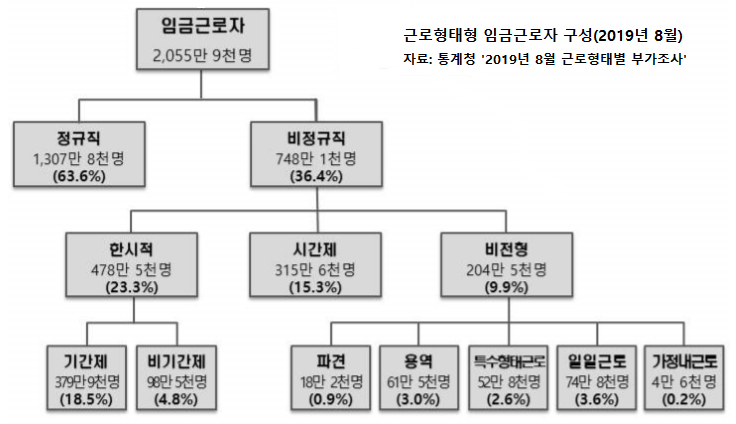

10일 통계청에 따르면, 통계청은 2002년 경제사회발전 노사정위원회(현 경제사회노동위원회) 합의에 따라 비정규직을 △한시적 근로자(기간제·비기간제) △시간제 근로자 △비전형 근로자(파견·용역·특수형태·가정내·일일)로 구분하고 있다. 당시 노사정위는 비정규직을 △한시적 근로자 또는 기간제 근로자 △단시간 근로자 △파견·용역·호출 등 근로자로 정의했다.

하지만 이 같은 기준에는 허점이 많다. 서면 근로계약서를 작성하지 않아 계약기간이 명시적으로 정해지지 않은 경우에는 정규직으로 집계된다. 1~4인 소규모 사업체에 종사하는 아르바이트 성격의 근로자들이 여기에 포함된다. 이번 병행조사표에 ‘고용 예상기간’ 문항이 추가돼 기존 정규직에서 비정규직으로 답변이 바뀐 응답자의 상당수가 이런 사례일 것으로 추정된다.

단 이번 통계에서 정규직의 서면 근로계약서 작성률은 74.3%에 불과했다. 나머지 25.7%가 실제로 정규직일지는 불분명하다.

반대로 비정규직이 과다 추계되기도 한다. 동일 사업장에서 일하는 통상 근로자보다 근로시간이 1시간이라도 짧은 근로자, 또는 주 근로시간이 36시간 미만인 근로자는 모두 비정규직 중 시간제로 집계된다. 올해 시간제 근로자는 총 315만6000명이었는데, 이 중 125만9000명은 다른 근로 형태에 중복집계되지 않은 ‘기간의 정함이 없는’ 근로자, 곧 정규직이었다.

고용노동부 관계자는 “작년에 일자리위원회에서 시간제와 관련해 질 좋은 시간제도 있고, 그렇지 않은 시간제도 있는데 그런 부분들을 반영해 분류를 다시 해야 하는 것 아니냐는 지적이 있었다”며 “발전 방안에 대해 논의되긴 했지만, 경사노위에서 합의된 바는 없다”고 말했다.

이 밖에 현행 비정규직 기준으론 사내하청 근로자, 플랫폼 근로자 등 모든 근로 형태를 포괄하는 데 한계가 있다. 한국노동사회연구소는 1월 통계청 조사에서 비정규직으로 집계되지 않는 일부 근로 형태를 포함, 지난해 임금근로자 중 비정규직 비율이 40.9%라는 연구 결과를 내놨다. 당시 통계청 기준 비정규직 비율은 33.0%였다.

다만 단기적으로 통계의 현실성을 높이기란 쉽지 않다. 통계청 관계자는 “비정규직 기준을 변경하려면 먼저 경사노위에서 노사정 간 합의가 이뤄져야 한다”며 “여러 논란이 있지만, 비정규직 규모와 관련해 아직까진 통계청의 부가조사가 가장 신뢰성이 높다고 본다”고 말했다.

![올림픽이 너무 조용해요 [2026 동계올림픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2294154.jpg)

![직장인 설 상여금, 10명 중 4명은 받는다 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2294169.jpg)

!["엔비디아가 골목길 입구까지 쫓아왔다?" 자율주행 사이다 팩트 체크 [찐코노미] #테슬라](https://i.ytimg.com/vi/tIWc3d9GgOE/mqdefault.jpg)

!["미래의 반도체 될까"⋯한은, 초고령사회 '실버경제' 꺼내든 속사정 [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2294228.jpg)

![직장인 설 상여금, 10명 중 4명은 받는다 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2294169.jpg)

![김택우 의사협회장, 의대 정원 증원 관련 긴급 브리핑 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2294312.jpg)