중국 신문출판부에서 주최하는 차이나조이는 올해로 9회째를 맞이하며 총 33개국 221개 업체가 참가했다.

개막식 당일, 38도를 웃도는 폭염 속에도 차이나조이에는 엄청난 인파가 몰려 발 디딜 틈이 없었다.

차이나조이2011이 열리는 상해 신국제박람센터는 W1관부터 W4관까지 총 4개관이 B2C 참가 업체들로 구성됐고 W5관은 B2B 참가 업체들의 부스가 마련돼 있었다.

한국의 지스타(G-Star)와 다른 점은 규모, 투입인력, 관람객 수 어느 측면에서 봐도 중국의 차이나조이가 압도적으로 우월하다는 것이었다. 대형 게임사들의 부스는 지스타에서 엔씨소프트와 넥슨의 부스를 합친 것과 비슷한 규모이며 미녀 도우미들은 무대를 전부 에워쌀 정도로 그 수가 많았다.

또한 중국은 우리나라와 같이 소음 규제가 없기 때문에 어느 한 쪽에서 스피커를 크게 틀면 맞은편에서는 이에 맞춰 더 크게 틀기 때문에 소음이 엄청난 것을 느낄 수 있었다.

우리나라 관람객에 비해 중국의 관람객은 훨씬 더 적극적이었다. 중국의 관람객들은 저마다 카메라를 들고 미녀 도우미들에게 특정 포즈를 요구하거나 같이 사진 찍기에 여념이 없었다. 또 조금이라도 높은 곳에서 보기 위해 무대에 올라가는 일도 많았다.

차이나조이는 중국 온라인 게임 산업의 현주소와 궤를 같이한다. 이 게임 박람회는 129개 기업이 참가했던 2004년 제1회 차이나조이 이후 2007년 161개, 2010년 200여개의 기업이 참가하는 등 그 성장속도가 매우 빠르다고 볼 수 있다. 단적으로 16년의 역사를 간직한 E3 게임 전시회가 올해 약210개 업체가 참가한 것과 비교 해봐도 알 수 있다.

지난해 차이나조이는 총 4269위안(약 한화 70조원)에 해당하는 금액의 경제적 효과를 얻은 것으로 기록됐다.

중국 게임 산업 역시 막대한 자본력으로 급성장하고 있으며 이제 한국에 뒤처지는 시장이 아니다. 지난해 중국 게임시장 규모는 전년 대비 26.3% 성장한 5조5000억원 수준으로 연평균 24.2%의 성장률을 보이고 있다.

과거 한국 게임을 그대로 본뜬 ‘카피캣’ 수준에서 벗어나 한국의 게임 기획과 시스템을 스스로 할 수 있는 힘이 생긴 것이다. 과거 텐센트는 국내의 NHN과 같은 기업을 롤모델로 삼았지만 이제는 비교할 수 없이 덩치가 커졌다.

중국이 자체 IP를 늘리고 내수시장도 모자라 해외에 눈을 돌리기까지 차이나조이가 그 발걸음을 함께 하며 크게 성장해왔다.

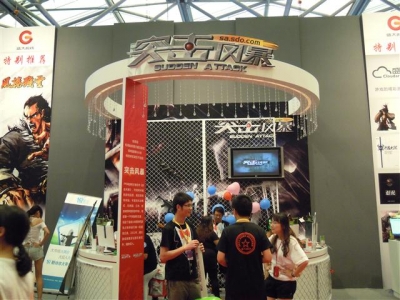

올해 차이나조이 역시 외국의 게임에만 의존해왔던 과거 모습과 달리 중국 특색을 잘 살리고 있는 자체 게임들이 대다수를 차지했다. 전시장 내 소녀시대의 음악은 흘러 나왔지만 게임 한류 붐은 느끼기 어려웠다.

또한 텐센트는 종합 부스 내 웹젠의 ‘배터리 온라인’과 ‘C9’관을 별도 설치했다. 배터리 온라인은 미녀들 틈에서 군인 복장을 한 젊은 남성 모델들을 앞세워 관람객들의 눈길을 사로잡았으며 C9의 게임 체험존은 많은 관람객이 참가해 자리를 뜨지 않는 모습을 보였다.

한창 상승세를 타고 있는 차이나조이지만 아쉬운 점은 많았다. 전시제품의 경쟁 보다는 미녀 도우미와 경품이 너무 부각돼 주객이 전도된 느낌이었다. 새로운 콘텐츠에 대한 정보전달이 굉장히 미흡했다.

중국 게임 산업이 이미 국제적인 영향력을 가졌지만 해외 언론에 대한 배려나 외국기업의 참가 부진도 문제다. B2C관 내 외국 기업은 미국의 블리자드와 EA, 레드(RED) 5, 프랑스의 유비소프트 등 손에 꼽을 정도다.

게임 업계 관계자는 “관람객들에게 유용한 정보를 전달해주는 게임 박람회가 돼야 하지만 차이나조이는 빠른 시간 내 성장했기 때문에 아직 부족한 점이 많다”면서 “세계적 게임쇼가 되려면 해외 기업과 고객들에 규제를 완화해야 할 것이며 우리 지스타도 이를 통해 배울 점이 많을 것”이라고 말했다.

![김상겸 깜짝 은메달…반전의 역대 메달리스트는? [2026 동계올림픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2293020.jpg)

!["인스타그램 정지됐어요"⋯'청소년 SNS 금지', 설마 한국도? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2293582.jpg)

![진짜인 줄 알았는데 AI로 만든 거라고?…"재밌지만 불편해" [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2293549.jpg)

!["엔비디아가 골목길 입구까지 쫓아왔다?" 자율주행 사이다 팩트 체크 [찐코노미] #테슬라](https://i.ytimg.com/vi/tIWc3d9GgOE/mqdefault.jpg)

![[BioS]에스티팜, 작년 매출 3316억 “전년比 21.1% 증가”](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2230469.jpg)

!["인스타그램 정지됐어요"⋯'청소년 SNS 금지', 설마 한국도? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2293582.jpg)

![정치·외교·통일·안보 대정부질문, 답변하는 김민석 총리 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2293534.jpg)