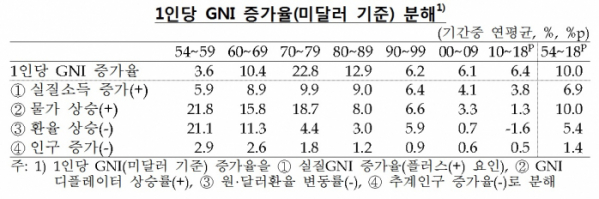

1인당 국민소득(GNI) 증가율에 환율 착시효과가 상대적으로 커지고 있는 것으로 나타났다. 저성장·저물가·저출산시대로 접어들면서 소득증가나 물가상승, 인구증가가 미치는 영향이 상대적으로 줄어들었기 때문이다.

2010년(연평균 1156.26원) 이후 2018년(연평균 1100.30원)까지 원·달러 환율은 2012년과 2015·2016년을 제외하고 줄곧 하락세를 보인 바 있다.

GNI란 국내총소득(GDI)에서 한국인이 해외에서 번 소득을 더하고, 외국인이 국내에서 번 소득을 뺀 지표다.

반면 같은기간 실질소득증가와 물가상승은 각각 3.8%포인트와 1.3%포인트 끌어올리는데 그쳤다. 아울러 인구감소가 미치는 영향력도 0.5%포인트에 그쳤다. 이는 모두 6·25 이후 가장 적은 기여율이다.

1인당 GNI는 6·25 직후인 1953년 67달러(2400원)에서 2018년 3만3434달러(3679만원)로 늘었다. 이는 매년 평균 10%씩 증가한 것이다.

한편 같은기간 명목 국내총생산(GDP)은 13억달러(477억원)에서 1만7209억달러(1893조원)로 증가했다.

한은 관계자는 “소득과 물가가 1인당 GNI 증가율에 미치는 영향력이 줄어들면서 상대적으로 환율이 미치는 영향력이 커지고 있다”고 설명했다.

한편 한은은 국민계정 2015년 기준년 2차 개편 작업을 마무리하고, 개정된 기준에 따른 시계열도 기존 2000년에서 1953년까지로 확장했다.

![韓 시장 노리는 BYD 씰·아토3·돌핀 만나보니…국내 모델 대항마 가능할까 [모빌리티]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2106689.jpg)

!["팬분들 땜시 살았습니다!"…MVP 등극한 KIA 김도영, 수상 소감도 뭉클 [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2107163.jpg)

![비행기 또 출발지연…맨날 늦는 항공사 어디 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2107187.jpg)

![尹, '김 여사 특검법' 재의요구 재가...세 번째 거부권[종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099047.jpg)

![비행기 또 출발지연…맨날 늦는 항공사 어디 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2107187.jpg)

![종합부동산세 발송 시작 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2107226.jpg)