지난해 상반기 기준, 국내 전기차 누적판매는 30만 대를 훌쩍 넘어섰다. 전기차 판매는 2011년 236대에 불과했다. 하지만 2019년에는 현대ㆍ기아차만 10만1238대의 전기차를 팔았다.

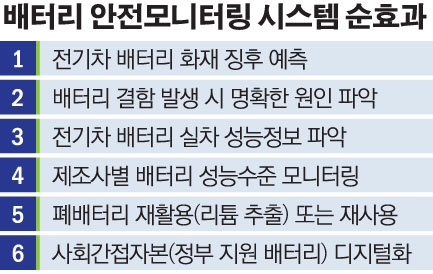

이처럼 도로를 달리는 수십만 대의 전기차에서 데이터를 확보하면 전기차 화재 징후 파악을 넘어 다양한 긍정적 효과를 낼 것으로 기대된다.

가장 큰 효과는 전기차 배터리의 화재 징후 포착이다. 데이터 구축 과정에서 특정 전기차에 화재가 발생했다면 해당 전기차의 과거 모든 데이터를 전수 조사한다.

배터리 충전과 방전 과정에서 내부적으로 어떤 특징이 나타났는지, 온도와 충전량, 주행 환경과 정비 여부 등을 파악한다. 관련 데이터가 쌓일수록 예측 정확도는 향상할 것으로 기대되지만, 이는 사후약방문 성격이 강하다.

따라서 정상 운행 중인 전기차에서 비슷한 이상 징후가 포착되면 곧바로 △과충전 방지 △예방 점검 지시 △운전자 경고 등의 조처를 할 수 있다. 관련 조치는 소프트웨어 업데이트, 이른바 OTA(On the Air) 방식을 활용한다.

예컨대 화재 징후가 포착된 전기차는 무선 업데이트를 통해 예방 소프트웨어를 내려받는다. 여기에는 '과충전 차단' 소프트웨어와 함께 예방 점검 권유 메시지 등을 포함한다.

배터리 결함 때 수리비용도 크게 줄일 수도 있다.

현재 대부분의 전기차 배터리는 충전 때 ‘배터리팩’ 전체의 충전량 SOC(State of Charge)을 관찰할 수 있다. 그러나 관련 빅데이터를 구축하면 이 ‘팩’은 물론, 그 안에 들어찬 작은 모듈 상태까지 파악할 수 있다.

자연스레 비용도 절약된다. 현재는 배터리가 문제 될 경우 고가의 ‘배터리팩’ 전체를 교체한다. 이와 달리 빅데이터가 쌓이면 내용물 가운데 문제가 된 특정(결함) 모듈을 확인할 수 있다. 배터리 수리 비용 측면에서 한결 유리하다.

배터리 정보는 공공데이터인 만큼 일반공개가 원칙이다.

정보공개를 통해 국민 누구나 이를 분석할 수 있도록 체계화한다. 이는 전기차에 대한 신뢰성을 강화하고 성능 향상하기 위한 산업계 노력에 중요한 동기가 될 것으로 기대된다.

완성차 제조사는 물론 배터리 제조사 역시 이 정보를 활용할 수 있다. 경쟁사의 기술 및 성능 수준을 모니터링하는 한편, 자사의 기술발전을 추진하는 데 활용할 수 있다. 전기차 배터리 관련 국가 기술력을 끌어내는 데 적잖은 효과도 기대된다.

폐배터리의 효과적인 재순환도 가능하다.

최근 빠르게 증가한 전기차 효과는 약 5년 뒤 '폐배터리 문제'로 부메랑이 돼 돌아온다. 이를 해결하기 위해 '폐배터리 재순환'을 주장하는 목소리도 커지고 있다.

현재 전기차 폐배터리는 크게 두 가지 △재활용 △재사용 등으로 재순환된다.

먼저 재활용은 전기차에서 더는 사용이 불가능한 폐배터리를 뽑아내고, 여기에서 리튬을 포함한 희귀금속을 추출한다. 리튬 등은 다른 배터리 제작에 쓰인다.

반면 재사용은 이름 그대로 전기차 배터리 팩을 다시 활용하는 방식이다. 전기차 운행이 불가능한 폐배터리에도 70~80%의 정상 모듈이 존재한다. 재처리 과정을 거쳐 에너지 저장장치, 이른바 ESS에 활용할 수 있다.

배터리 빅데이터를 구축하면 재활용과 재사용에 적합한 배터리를 사전에 골라낼 수도 있다.

전기차 배터리는 정부와 지자체가 보조금을 지급한 만큼, 사회 간접자본 가운데 하나다. 전기차를 중고차로 되팔 때 지자체에 보조금 반환이 필수인 것도 이런 이유다. 이게 싫으면 같은 지자체 권역 내에 되팔면 된다.

사고로 전기차를 폐차할 때도 마찬가지. 차는 폐차하되 배터리는 보조금을 지급했던 지자체에 반납해야 한다.

이런 사회 간접자본에서 얻어낸 데이터는 향후 추가 예산을 집행하거나 보조금 등을 확정할 때 유용할 수 있다.

이처럼 다양한 효과를 내는 배터리 빅데이터를 구축하기 위해서 최소한의 정보만 수집한다.

개인정보 활용에 대한 불필요한 논란을 피하기 위해 애초부터 이와 관련한 정보는 수집 대상에서 제외했다.

구체적인 수집정보 항목은 자동차와 배터리 제조사 등이 참여한 ‘태스크포스’ 팀을 통해 확정한다. 이후 공청회 등을 거쳐 최종적인 당위성을 확보한다는 계획이다.

국토부 관계자는 “내연기관의 경우 불량연료를 주유하게 되면 엔진 고장은 물론 사고로 이어질 우려가 있어 정부가 법으로 품질을 엄격하게 규정하고 수시 감시체계를 갖추고 있다”며 “마찬가지로 전기차 시대가 본격화되면 관계 당국 차원에서 배터리에 대한 관리와 모니터링이 필수가 될 것”이라고 설명했다.

![최태원, 李대통령 '가짜뉴스' 지적에 "재발 없도록 만전" 지시 [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2292774.jpg)

![키키도 소환한 그 감성⋯Y2K, 왜 아직도 먹히냐면요 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2292619.jpg)

!['노란 등불 밝힌 봄의 전령사' [한컷]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2292708.jpg)