우리나라의 인구 1000명당 의사 수는 경제협력개발기구(OECD) 가입국 중 가장 적지만, 병상은 두 번째로 많은 것으로 나타났다. 자기공명영상장치(MRI) 등 의료장비 보유 대수도 OECD 평균을 크게 상회했다. 의사 공급이 제한된 가운데, 물적자원만 과다 투입된 결과다.

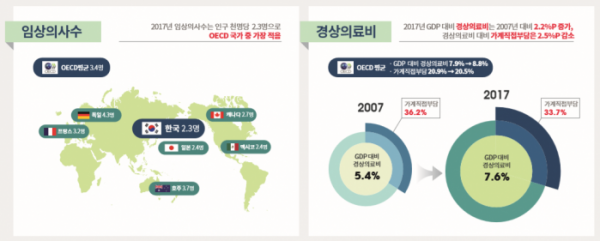

보건복지부가 21일 발표한 ‘OECD 보건통계’ 분석 결과에 따르면, 2017년 우리나라의 인구 1000명당 한의사를 포함한 임상의사 수는 2.3명으로 OECD 가입국 중 가장 적었다. OECD 평균은 3.4명이었으며, 최상위권인 오스트리아와 노르웨이는 각각 5.2명, 4.7명에 달했다. 간호조무사를 포함한 간호인력도 1000명당 6.9명으로 OECD 평균(9.0명)보다 2.1명 적었다.

반면 인구 1000명당 병원의 병상 수는 12.3개로 일본(13.1개)에 이어 2위를 기록했다. OECD 평균(4.7개)보다는 3배 가까이 많았다. 인구 100만 명당 MRI, 컴퓨터단층촬영기(CT 스캐너) 보유 대수도 각각 29.1대, 38.2대로 OECD 평균(17.4대, 27.8대)을 크게 상회했다. 병원들이 환자를 유치하기 위한 수익성 차원에서 투자를 확대한 결과로 보인다.

실제로 물적자원 증가는 보건의료 과다이용으로 이어졌다. 국민 1인당 연간 외래진료 횟수는 16.6회로 OECD 가입국 중 가장 높았다. 전체 환자의 평균 재원일수(18.5일)도 OECD 평균(8.2일)의 2배를 웃돌았다.

이기일 복지부 보건의료정책관은 “의사가 부족한 것도 사실이고, 병상이 많은 것도 사실”이라며 “의사를 늘려야 하고 병상은 줄여야 하지만, 의사 수는 의과대학 정원 문제로 늘리기 어렵고 병상은 병원에서 마음대로 늘릴 수 있어 줄이기 어렵다”고 말했다. 그는 “계속 이 문제에 대해 논의하고 있지만, 아직까진 결론이 난 게 없다”며 “의대 정원을 확대하는 문제에 대해서도 의료계 등 이해관계집단의 반대로 논의가 진전되지 않고 있다”고 덧붙였다.

급격한 고령화도 병상 증가에 영향을 미쳤다. 신정우 한국보건사회연구원 연구위원은 “최근 5년간 급성기 치료 병상은 0.4% 늘었지만, 장기요양 병상이 9.5% 늘었다”며 “이처럼 장기요양 병상이 빠르게 늘어난 데에는 수익구조 외에 인구구조 변화도 결부돼 있다”고 설명했다.

한편, 객관적 건강 수준은 높아지고 있는 데 대해 개인이 생각하는 주관적 건강 수준은 여전히 낮은 수준인 것으로 나타났다.

우리나라의 2017년 기대수명은 82.7년으로 OECD 평균(80.7세)보다 2.0세 높았고, 만성질환의 주요 원인인 과체중·비만 인구 비율은 OECD 가입국 중 두 번째로 낮았다. 반면 ‘내 삶이 건강하다’고 생각하는 비율은 29.5%로 최하위를 기록했다.

![교통비 또 오른다?…빠듯한 주머니 채울 절약 팁 정리 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2107738.jpg)

!["비트코인 살 걸, 운동할 걸"…올해 가장 많이 한 후회는 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2107772.jpg)

![베일 벗은 선도지구에 주민 희비 갈렸다…추가 분담금·낮은 용적률이 ‘복병’[1기 선도지구]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2107431.jpg)

![[2024마켓리더대상] 위기 속 ‘투자 나침반’ 역할…다양한 부의 증식 기회 제공](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2107521.jpg)

![어도어ㆍ빅히트, 쇄신 바람 불까…위기 속 등장한 '신임 대표'들 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2107785.jpg)

![“117년 만에 폭설도 못 막지”…올림픽파크포레온 1.2만 가구 입주장 개막에 '후끈' [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2107545.jpg)

![[집땅지성] '제2의 용산' 광운대역세권 개발…10년 뒤 얼마나 오를까?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2107824.jpg)

!['기상관측 117년만' 역대 11월 중 가장 많은 눈 쌓인 서울 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2107766.jpg)