존재 하지만 존재하지 않는 그런 존재의 얘기가 이 영화에는 담겨 있다. 필연적으로 동정과 연민 그리고 희망 등의 감정을 부추길 것이다. 때문에 페이스 메이커인 한 인간의 고통과 고난, 역경의 드라마를 감동의 도가니로 장식할 것은 불을 보듯 뻔하다. 그럼 문제는 이 모든 것을 어떻게 또는 기존의 그것과 어떤 식으로 차별화를 하느냐에 달려 있다. 상업 영화이기에 전형성의 공식을 따라간다면 곧 자멸이다.

우선 과정을 풀어내는 방식에 있다. ‘페이스 메이커’는 보는 시각에 따라선 스포츠 영화 또는 좀 더 세밀히 나누면 캐릭터 영화다. 두 분류의 점접은 인물이 어떤 식으로 극 전체를 끌어가느냐에 있다. 이 부분을 중점으로 보면 ‘페이스 메이커’는 기시감을 지울 수 없다. 이미 본 듯한 느낌이 너무 강하단 말이다.

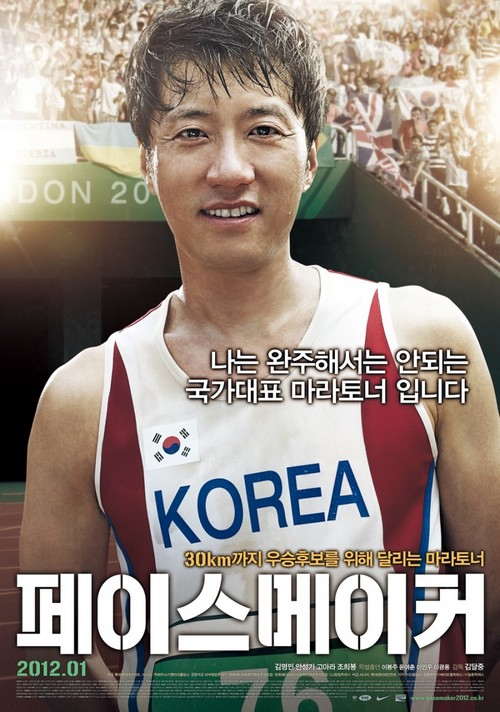

영화는 주인공 주만호(김명민)의 인간 승리가 주목적이다. 결승점의 인간 승리를 위해선 출발선에 무엇이 있는지 봐야 한다. 아마 그곳엔 ‘불행한 환경’이란 놈이 있을 것이다. 또한 그가 왜 그림자 즉 페이스 메이커로서 살아가야 하는지 이유가 있어야 한다. 그 이유에 대한 해답도 필요하다. 바로 가족이다. 영화에선 해답을 동생에 대한 무조건적 헌신으로 그렸다. 물론 아버지와 어머니에 대한 그림자도 영화에는 없다.

종합하면 이렇다. 주만호는 철저한 실패자이며 루저(loser)다. 그래야만 한다. 관객들의 공감을 얻기 위한 최선의 방법이다. 인간승리 드라마의 공감대를 얻기 위해선 관객들의 동정을 얻어야 한다. 얻기 위한 방법이 바로 앞서 설명한 캐릭터 설정이다.

이런 방식이라면 굳이 특별한 스토리 전개는 필요가 없다. 주인공 주만호의 발걸음과 대사 그리고 주변 인물들이 그에게 쏟는 동정표에 관객들이 반응하느냐 마느냐 만이 중요할 뿐이다. 나아가 이 모든 과정의 변화가 스포츠 영화의 테두리에서 벌어진다면 위험성은 더욱 커진다. 스포츠 영화는 태생적으로 감동을 위한 존재다. 스토리적 감동을 위해 캐릭터의 설정에까지 감동을 입힌다면 감정을 차고 넘치게 된다.

하지만 이 모든 절반의 단점에도 나머지 절반의 성공을 말할 수 있는 점은 배우들의 연기 덕분이다. ‘연기 본좌’ 혹은 ‘메소드 연기의 1인자’란 호칭이 아깝지 않은 김명민은 주만호로 환생한 듯 과잉 감정을 배체한 채 누르는 듯한 내면 연기로 자칫 가벼워질 수 있는 영화 전체에 힘을 싣는다. 나름의 캐릭터 설정을 위해 인공치아까지 낀 채 하루 20km씩을 달린 그는 영화 전체가 강요하는 감동 수위를 조절하는 탁월함으로 ‘역시’란 찬사를 이끌어 낸다. 특히 관객들의 눈물샘을 자극하는 장면에선 멍한 듯 초점을 잃은 채 앉아 있는 모습으로 ‘얼굴이 아닌 몸 전체가 연기 그 자체’임을 증명한다.

배우들의 연기, 또는 소재의 생경함, 그리고 장르적 재미 등 세 가지 관점에서 나눠 본다면 호불호가 극명하게 갈릴 만한 영화가 ‘페이스 메이커’다. 오는 18일 개봉.

![포켓몬, 아직도 '피카츄'만 아세요? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2296074.jpg)

![[날씨 LIVE] 포근하지만 미세먼지 ‘비상’…수도권·충청 오전 ‘매우 나쁨’](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2296137.jpg)

![삼성전자 지금 사도 될까…"설 이후 한 번 더 상승 여력" [찐코노미]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2296128.jpg)

![설 연휴, 인천공항 주차장 만차 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2295699.jpg)